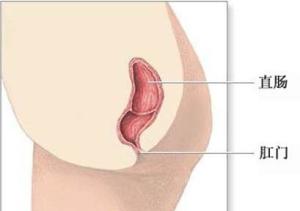

直肠闭锁

定义

概述

胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠道终止发育造成肠腔完全或部分阻塞。完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠道终止发育造成肠腔完全或部分阻塞。完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。可发生于肠道任何部位,但以回肠最多见,十二指肠次之,结肠罕见。是新生儿常见的肠梗阻原因之一。

病因

胎儿期肠管某部的血运障碍,如胎儿发生肠扭转、肠套叠、胎便性腹膜炎及粘连性肠绞窄、肠穿孔、内疝、肠系膜血管发育畸形致成肠管某部血运障碍,使肠管发生坏死、吸收、修复等病理生理过程而形成肠闭锁。

先天性肠闭锁最常见于空肠下段及回肠,十二指肠次之,结肠闭锁则较为少见。而肠狭窄则以十二指肠最多,回肠较少。肠闭锁有两种病理形态:一种为膜式闭锁,肠管内有一隔膜将肠腔隔断形成闭锁,多见于十二指肠及空肠,外观仍保持其连续性。

另一种肠管外观失去其连续性,或仅有一纤维索带相连,梗阻两端肠管均呈盲端,多见于空肠下端及回肠。单一闭锁较多见,也有多发闭锁者约占7.5%~20%。闭锁近端肠管因长期梗阻而扩张,直径可达3~5cm,肠壁肥厚,也可发生局部贫血、坏死、穿孔。

临床表现症状

肛门发育正常,但出生后无大便,并伴肠梗阻征象。直肠指检向上受阻,有波动感。倒立位X线检查,若直肠有膜性膈为直肠闭锁,若直肠大段缺如为无直肠畸形,有时可伴无肛门畸形。直肠闭锁症状表现为:

先天性肠闭锁与肠狭窄以呕吐为突出表现,患儿出生后几小时至l~2天内即出现频繁呕吐,量多,大多数病例呕吐物含有胆汁,少数病例呕吐物为陈旧性血性。

2、排便异常

无正常胎粪排出。或仅排出少量灰绿色胶冻样便。高位肠闭锁或狭窄一般无腹胀,仅为上腹轻度饱满;低位肠闭锁或狭窄则腹胀明显,甚至可见肠型。剧烈呕吐可引起脱水、酸碱失衡及电解质紊乱。

3、高位闭锁或严重狭窄

对于直肠闭锁的患者来说,X线腹部平片,高位闭锁或严重狭窄可见到胃及十二指肠部位有2~3个液平面,而空肠不充气;低位闭锁或严重狭窄则可见多数扩大的肠曲和液平面。

检查化验

胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠道终止发育造成肠腔完全或部分阻塞。完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠道终止发育造成肠腔完全或部分阻塞,完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。可发生于肠道任何部位,但以回肠最多见,十二指肠次之,结肠罕见。

临床上确诊直肠闭锁,需做的检查就是倒立位X线检查,若直肠有膜性膈为直肠闭锁,若直肠大段缺如为无直肠畸形,有时可伴无肛门畸形。

鉴别诊断

肠梗阻是指肠内容物在肠道中通过受阻。为常见急腹症,可因多种因素引起。起病初,梗阻肠段先有解剖和功能性改变,继则发生体液和电解质的丢失、肠壁循环障碍、坏死和继发感染,最后可致毒血症、休克、死亡。当然,如能及时诊断、积极治疗大多能逆转病情的发展,以致治愈。

肛门闭锁又称低位肛门直肠闭锁,由于原始肛发育异常,未形成肛管,致使直肠与外界不通。在中医学中称为“肛门闭合”。 肛门闭锁与直肠闭锁是不同的。

相关治疗

胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠道终止发育造成肠腔完全或部分阻塞。完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。

肠闭锁病一般采取手术治疗,要做好术前准备,如注意补充血容量,纠正水、电解质失衡,胃肠减压,给予维生素K和抗生素,以及支持疗法等。

一、手术治疗:

1、十二指肠横段闭锁或狭窄,应行十二指肠空肠侧侧吻合,病变在十二指肠第一段可行胃空肠吻合。

3、结肠闭锁或狭窄,病变肠段切除一期吻合,若患儿全身情况不佳,可先将病变肠段置于腹外造瘘待二期吻合。

二、中药治疗:

直肠闭锁用中药治疗应该以补中益气、升阳固脱、润肠通便为治疗原则。脾胃运化输佈水穀之气的时侯,必须向上升发提才能由肺佈散全身;同时人体的许多组织也有赖於脾胃的升举职能。当脾胃功能不张的时侯,哪么有脾胃气虚以及气虚下陷的情形发生。

补中益气汤是由陈皮2克、人参4克、炙甘草4克、当归2克、柴胡1克、黄耆6克、白术克、升麻1克、大枣2克、生薑3片组成,具补气、健脾胃、升阳的功能。对直肠闭锁也有一定的治疗效果。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

无

无