矢状窦旁脑膜瘤

概述

流行病学

矢状窦旁脑膜瘤是临床上最常见的脑膜瘤类型之一,占颅内脑膜瘤17%~20%。国内外不同研究机构报道的矢状窦旁脑膜瘤的发生率相差较多,原因是有些作者将靠近上矢状窦的一部分大脑镰旁和大脑凸面脑膜瘤也归于矢状窦旁脑膜瘤。

矢状窦旁脑膜瘤在上矢状窦的不同部位上发生率也尽不相同,其中以矢状窦的1/3和中1/3最为多见鶒。国内鶒的报道中位于上矢状窦前1/3的肿瘤占46.6%,中1/3占35.4%后1/3占18.0%。

发病高峰年龄在31~50岁鶒男性患者略多于女性

发病机制

①肿瘤基底位于一侧矢状窦壁,向大脑凸面生长,肿瘤主体嵌入大脑半球内侧;

②肿瘤同时累及大脑镰,基底沿大脑镰延伸肿瘤主体位于一侧纵裂池内;

③肿瘤由矢状窦旁向两侧生长,跨过上矢状窦并包绕之矢状窦旁脑膜瘤常能部分或全部阻塞上矢状窦腔,肿瘤常侵蚀相邻部位的硬脑膜及颅骨,使颅骨显著增生,向外隆起。

症状

矢状窦旁脑膜瘤生长缓慢,早期虽压迫脑组织和矢状窦可不产生症状。病人出现症状时,肿瘤多已生长得很大,随着肿瘤体积增大,占位效应明显增强,并逐渐压迫邻近脑组织或上矢状窦,影响静脉回流,逐渐出现颅内压增高、癫痫和某些定位症状或体征。也有小的脑膜瘤无症状,为偶然发现。还有一些脑膜瘤虽然体积不大,但伴有较大的囊性变,或肿瘤周围脑水肿严重,因此出现颅内压增高症状,表现为头痛、恶心、呕吐、精神不振,甚至出现视力下降,临床检查可见视盘水肿。

矢状窦旁脑膜瘤生长缓慢,早期虽压迫脑组织和矢状窦可不产生症状。病人出现症状时,肿瘤多已生长得很大,随着肿瘤体积增大,占位效应明显增强,并逐渐压迫邻近脑组织或上矢状窦,影响静脉回流,逐渐出现颅内压增高、癫痫和某些定位症状或体征。也有小的脑膜瘤无症状,为偶然发现。还有一些脑膜瘤虽然体积不大,但伴有较大的囊性变,或肿瘤周围脑水肿严重,因此出现颅内压增高症状,表现为头痛、恶心、呕吐、精神不振,甚至出现视力下降,临床检查可见视盘水肿。

癫痫是本病常见的首发症状,可高达60%以上,尤其是在中央区的窦旁脑膜瘤,癫痫发生率可高达73%。肿瘤的位置不同,癫痫发作的方式也略有不同。位于矢状窦前1/3的肿瘤患者常表现为癫痫大发作,中1/3的肿瘤患者常表现为局灶性发作,或先局灶性发作后全身性发作;后1/3的肿瘤患者中癫痫发生率较低,可有视觉先兆后发作。

精神障碍以矢状窦前1/3脑膜瘤常见,有报道占59%,本组占22%。病人可表现为痴呆、情感淡漠或欣快。有的病人甚至出现性格改变;老年病人常被误诊为老年性痴呆或脑动脉硬化。

患者的局部症状虽然比较少见,但有一定的定位意义。位于矢状窦前1/3的肿瘤患者,常可表现为精神症状,如欣快,不拘礼节,淡漠不语,甚至痴呆,性格改变等。发生于矢状窦中1/3的肿瘤患者可出现对侧肢体无力,感觉障碍等,多以足部及下肢为重,上肢及面部较轻。若肿瘤呈双侧生长,可出现典型的双下肢痉挛性瘫痪,肢体内收呈剪状,应与脊髓病变引发的双下肢痉挛性瘫痪相鉴别。位于后1/3的肿瘤患者常因累及枕叶距状裂,造成视野缺损或对侧同向偏盲。双侧发展后期可致失明。

位于枕叶的矢状窦旁脑膜瘤可出现视野障碍,有文献报道可占29%。有些患者还可见肿瘤部位颅骨突起。

目前应用CT或MRI对本病的诊断已很容易,大部分病人都能在早期得到确诊。CT的骨窗像和MRI还可以提供与肿瘤相邻的颅骨受侵犯破坏情况,为手术提供更详细的情况。

并发症

如进行手术治疗,可能发生以下并发症:

1.术后严重脑水肿由于术中中央静脉或其他重要回流静脉受损所致。发生后应进行脱水降颅压等常规处理。

2.术后肢体运动或大小便等功能障碍多由于术中重要功能区受损所致。可给予改善微循环药物促神经代谢药物能量药物等帮助其恢复

3.空气栓塞属于严重并发症,可造成患者死亡或严重残疾,一旦发生应积极抢救有残疾者按脑梗死处理 诊断: 目前应用CT或MRI对本病的诊断已很容易,大部分病人都能在早期得到确诊。CT的骨窗像和MRI还可以提供与肿瘤相邻的颅骨受侵犯破坏情况,为手术提供更详细的情况。

检查

1、头颅X线平片 有一定意义,有报道认为颅骨平片可确定约60%的上矢状窦旁脑膜瘤。有局部骨质增生或内板变薄腐蚀,甚至虫蚀样破坏的表现;血管变化可见患侧脑膜中动脉沟增深迂曲,板障静脉扩张,一些肿瘤可见钙化斑。

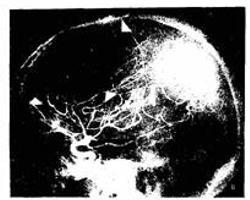

2、脑血管造影 在CT应用前,脑血管造影是对矢状窦旁脑膜瘤定位定性的主要手段,可见到特征性肿瘤染色和抱球状供血动脉影像。当前脑血管造影对本病的诊断价值在于:

(1)了解肿瘤的供血动脉和肿瘤内的血运情况:矢状窦前1/3和中1/3脑膜瘤的供血主要来源于大脑前动脉,后1/3肿瘤主要为大脑后动脉,同时都可有脑膜中动脉参与供血,此时的脑膜中动脉可增粗迂曲。如肿瘤侵及颅骨,可见颞浅动脉参与供血。

(2)脑血管造影的静脉期和窦期:可见肿瘤将静脉挤压移位,有的矢状窦会被肿瘤阻塞中断,这些造影征象对决定术中是否可将肿瘤连同矢状窦一并切除是极有帮助的。

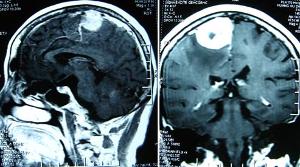

3、CT或MRI扫描 是本病诊断的主要手段。CT扫描可显示出上矢状窦旁圆形、等密度或高密度影,增强扫描时可见密度均匀增高,基底与矢状窦相连。有些患者可见瘤周弧形低密度水肿带。另外,CT扫描骨窗像可显示颅骨改变情况。MRI与CT相比,在肿瘤定位和定性方面均有提高。肿瘤在T1加权像上多为等信号,少数为低信号;在T2加权像上则呈高信号、等信号或低信号;肿瘤内部信号可不均一;注射Gd-DTPA后,可见肿瘤明显强化。MRI扫描还可清楚地反映肿瘤与矢状窦的关系。

鉴别

治疗

矢状窦旁脑膜瘤的生长情况比较复杂,因此术前准备需要更加充分术前行脑血管造影,了解肿瘤的供血情况及上矢状窦、回流静脉的通畅与否对手术有一定的指导作用有些患者需同时行肿瘤主要供血动脉栓塞术,再手术切除肿瘤,以减少术中出血。另外,术前需详细了解肿瘤所在部位的解剖关系,了解肿瘤与上矢状窦大脑镰和颅骨的关系。一侧生长的矢状窦旁脑膜瘤可采用一侧开颅,切口及骨窗内缘均抵达中线,如肿瘤向对侧生长,切口设计则可过中线。为避免锯开骨瓣或掀起骨瓣时矢状窦及周围血管撕裂引起大出血,尤其是肿瘤侵透硬脑膜和侵蚀颅骨并与之粘连紧密时,可在矢状窦一侧多钻数孔用咬骨钳咬开骨槽的办法代替线锯锯开,并轻轻分离与颅骨的粘连可以减少血管及矢状窦撕裂的机会。翻开并取下游离骨片后,要立即着手处理骨板出血,封以骨蜡。矢状窦旁脑膜瘤血供丰富,术中止血和补充血容量是手术成功的关键因素之一。除了术前可行供血动脉栓塞外,术中还可采取控制性低血压的方法。矢状窦表面出血可用吸收性明胶海绵(明胶海绵)压迫止血,硬脑膜上的出血可以用电凝或压迫的方法也可开颅后先缝扎脑膜中动脉通向肿瘤鶒的分支。双侧生长的肿瘤可采用以肿瘤较大一侧为主开颅,切口及骨瓣均过中线。肿瘤与硬脑膜无粘连或粘连比较疏松时,可将硬脑膜剪开翻向中线,如粘连紧密则要沿肿瘤周边剪开硬脑膜。对于体积较小的肿瘤,可仔细分离肿瘤与周围脑组织的粘连,最好在显微镜下严格沿肿瘤包膜和蛛网膜层面分离瘤体,由浅入深,逐一电凝渗入肿瘤供血的血管,并向内向上牵拉瘤体找到肿瘤基底,予以分离切断,常可将肿瘤较完整地取出。对于体积较大的肿瘤尤其是中1/3的矢状窦旁脑膜瘤常可见到中央静脉跨过肿瘤生长为避免损伤中央沟静脉及邻近的大脑皮质功能区,可沿中央沟静脉两侧切开肿瘤并将之游离后再分块切除肿瘤。术中应尽量保护中央沟静脉及其他回流静脉,只有在确实完全闭塞时方可切除对残存于矢状窦侧壁上的肿瘤组织有效而又简单易行的方法就是电灼电灼可以破坏残留的肿瘤细胞,防止复发,但要注意电灼时不断用生理盐水冲洗,防止矢状窦内血栓形成。若肿瘤已浸透或包绕矢状窦,前1/3的上矢状窦一般可以结扎并切除中、后1/3矢状窦则要根据其通畅与否决定如何处理只有在术前造影证实矢状窦确已闭塞,或术中夹闭矢状窦15min不出现静脉淤血,才可考虑切除矢状窦,否则不能结扎或切除。也可以将受累及的窦壁切除后用大隐静脉或人工血管修补。也有作者认为窦旁脑膜瘤次全切除术后肿瘤复发率较低鶒,尤其在老年患者中肿瘤生长缓慢,即使复发后肿瘤会将矢状窦慢慢闭塞,建立起有效的侧支循环,再行二次手术全切肿瘤的危险性要比第一次手术小得多。肿瘤受累及的硬脑膜切除后需做修补颅骨缺损可根据情况行一期或延期手术修补。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。