面神经损伤

病因

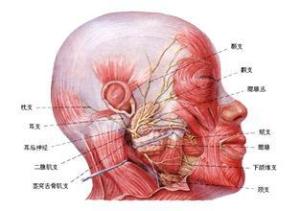

面神经损伤的常见原因是颅中窝岩骨部及乳突部的骨折,该部约有50%的纵行骨折和25%的横行骨折伴发第Ⅶ颅神经损伤。特别是与岩锥长轴平行的纵行骨折,面神经最易遭受牵扯、挫伤或骨折片压榨而致早发型或迟发型面神经麻痹。

症状

面神经损伤的主要临床表现可以分为额、眶周、面中和口周4个区域局部的症状,也可表现为同侧全部颜面肌肉瘫痪。额肌麻痹可致不能皱眉,眉毛较健侧低,眼裂变大,额纹变浅或消失。眼轮匝肌麻痹时可引起眼睑闭合无力,当用力闭眼时眼球向外上方转动,巩膜暴露。颊肌瘫痪时引起闭嘴时口角下垂,鼓腮漏气,鼻唇沟变浅,不能吹口哨,吃饭时食物存于颊部与牙龈之间。面瘫恢复期可出现患侧的连带运动或过度运动。

⒉面瘫分类

根据面神经受损的程度,可分为完全性面瘫和不完全性面瘫;根据损伤后的可恢复情况分为暂时性面瘫和永久性面瘫;根据其病程分为早期面瘫和晚期面瘫。不同类型的面瘫临床表现在部位和程度上相应不同。

(1)伤后的早发性面瘫提示面神经挫伤或裂伤,多为完全性面瘫。

(2)延迟至伤后5~7天出现的迟发性面瘫,常为面神经受压或周围水肿所致,预后相对好。

(2)在茎乳孔以上累及鼓室支神经者可有舌前2/3味觉障碍和患侧唾液分泌减少。

(4)膝状神经节以前受损可有同侧泪液分泌减少或停止、眼结膜干燥。

(6)脑干内段损伤常伴随外展神经麻痹和对侧肢体偏瘫,称MillardGubler综合征。

⒌其他

分类

1.病理分类

根据面神经结构损伤的程度及神经损伤的解剖结构和损伤后的病理变化,Sunderland分类法将面神经损伤分为5度,该分类法有助于预后估计和指导手术时机的选择。

(1)1度损伤传导阻滞。神经纤维连续性保持完整,无华勒变性。一般无须特殊处理,通常在伤后数日或数周内,随着传导功能恢复,神经功能可完全自行恢复。

(2)2度损伤轴突中断,但神经内膜管完整,损伤远端发生华勒变性。轴突可从损伤部位再生至终末器官,而不会发生错位生长。

(3)3度损伤神经纤维(包括轴突和鞘管)横断,神经束膜完整。有自行恢复可能,当轴突再生时,可能长入非原位神经鞘,导致错位生长。

(4)4度损伤神经束遭到严重破坏或断裂,但神经干通过神经外膜组织保持连续。神经内瘢痕多,很少能自行恢复,需手术恢复。

(5)5度损伤整个神经干完全断裂。伴有大量神经周围组织出血,瘢痕形成,只有手术修复才可能恢复。

2.病因分类

面神经损伤按病因可分为创伤性面神经损伤(如交通事故、坠落伤、枪伤、刺伤、电灼损伤等物理性损伤)和医源性创伤。其中外力作用方式又可分为暴露、牵拉、挤压、压榨、锐器切割伤及钝器摩擦伤等类型。

(1)创伤性面神经损伤在颅脑损伤合并面神经损伤的发病率为5.04%,后者引起面瘫的发生率为3%。颞骨岩部和乳突骨折为常见原因,30%~50%的岩骨纵行骨折和10%~30%的横行骨折可伴发面神经麻痹。此外,面部广泛的软组织挫伤、头面部的贯通伤(特别是枪弹伤)也可引起。其中70%以上的面神经麻痹是下运动神经元型,创伤性面神经损伤合并听力障碍者也高达70%以上。

(2)医源性面神经损伤颅脑手术(如听神经瘤等桥小脑角肿瘤切除术)、腮腺切除术、下颌下腺的切除术、颞颌关节的相关手术均可造成面神经的损伤,其原因主要是术中对神经的过度牵拉、夹伤或误切断、电刀损伤等及术后组织水肿压迫所致。因此,在处理内听道内的肿瘤时,应注意保护血管;要熟悉解剖层次及面神经的分支走向,直视下解剖面神经,动作要轻柔;避免直接、长时间牵拉面神经;少用电凝止血;吸引器尽可能远离面神经,负压不能太大;对于术中误切断神经,需立即行神经吻合术。

分级

不同程度的外伤性面瘫应首先通过定性诊断确定是完全性面瘫还是不完全性面瘫,临床上常用的分级方法是House-Brackmann分级法,作为判断面瘫预后恢复情况的主要指标,它分为6级:

Ⅰ级两侧对称,各区面肌功能正常。

Ⅱ级轻度面肌功能不良,静态对称;稍用力能闭目,用力时可动口角,可略不对称;能察觉联带运动,无挛缩及半面痉挛。

Ⅲ级中重度功能不良,肌张力差别明显但无损面容,不能抬眉,用力闭眼能闭拢,用力时可动口角,但不对称;有明显的联带运动或痉挛。

Ⅳ级中重度面肌功能不良,肌张力明显减弱和(或)畸形不对称,有严重的联带运动和痉挛。

Ⅴ级重度面肌功能不良,静态不对称,额无运动,闭目不全,用力时口角略动。常无联动、挛缩和半面痉挛。

Ⅵ级面全瘫,无张力,不对称,无联动、挛缩及痉挛。

检查

1.放射学检查

乳突X线片、岩骨高分辨薄层CT扫描和MRI可发现骨折、血肿和中耳、内耳的结构异常。当病变累及脑干部、脑池段以及腮腺段时,MRI为首选;当病变位于颞骨时,高分辨为首选。MRI可显示面神经损伤的情况,如水肿、血肿、断裂等。高分辨CT薄层采集和多平面重组可清晰显示骨折线的存在以及骨折线与面神经管的关系。

2.面神经电图

可了解面神经纤维变性的百分数,在伤后3~4天到2~3周内有诊断价值。

能在早期(伤后3~4天)查出面神经轴突再生情况。

4.肌电图

能在10~14天后反应面神经再生情况。

鉴别诊断

⒈临床上应注意检查有无面瘫、面瘫的程度和时间,有无耳道出血、脑脊液漏和听力障碍。根据患者头颅外伤史,结合临床表现包括周围型面瘫、听力损失、鼓膜损伤或鼓室积血,有时伴脑脊液耳漏等即可以做出初步诊断。

⒉颞骨高分辨薄层CT扫描、镫骨肌试验、泪腺分泌试验(Schiermer试验)、味觉试验、颌下腺流量试验可初步明确损伤部位,电测听、中耳分析等听力学检查和前庭功能检查对手术入路的选择具有重要意义。其中泪液分泌试验正常人两侧差别不超过30%,如果相差一倍提示膝状神经节以上的面神经受损;味觉仪可检测味觉阈值,患侧较健侧高于50%者为异常,味觉消失表示面神经损伤在鼓索分支水平或以下。

并发症

治疗

面神经损伤的治疗,由于面神经损伤后恢复的可能性较大,早期处理应以非手术治疗为主,采用地塞米松及适量脱水以减轻创伤反应及局部水肿,给予神经营养性药物及 钙阻滞剂,以改善神经代谢及血管供血状况,常能促进神经机能恢复。

外科性治疗仅用在神经已经断离或严重面瘫经4~6个月的非手术治疗毫无效果的病人。其目的不仅在于恢复面肌的运动功能,而且有益于矫正容貌,解除患者心理上的压力。面神经术中误伤的颅内重建已有成功报道,不过,对外伤性面瘫尚无重建报道。早期行面神经管减压术,不仅效果欠佳,反有加重神经损伤之虞,故应慎重。

在耳神经外科,对面神经膝部附近的损伤,则常经中耳或乳突入路早期探查面神经,发现断离即给予吻合。如系受压缺血则行减压术,并敞开神经外膜的结缔组织鞘。在神经外科对持久的完全性面瘫多采用替代修复手术,如面一副神经吻合术或面一隔神经吻合术,另外,面一舌下神经吻合术,由于利用舌下神经代替修复面神经之后,将引起一侧舌肌萎缩,影响语言和咀嚼,目前已少用。

此术是将副神经的中枢段与面神经的周围段行对端吻合,手术方法简单,成功率较高,大部分病人在术后3~5个月即有面部肌肉运动的恢复。其缺点是原副神经所支配的胸锁乳突肌和斜方肌将发生瘫痪和萎缩,而致垂肩。不过,若采用副神经的胸锁乳突肌支,保留斜方肢支,则可避免垂肩;或将舌下神经降支再与副神经周围段作一吻合,亦可减少垂肩的弊病。

手术方法:在局麻或全麻下施术,病人仰卧,头偏向健侧。自患侧耳后乳突根部起,沿胸锁乳突肌前缘向前下至该肌中点稍下方,作一长约7cm左右的切口,分离皮下组织,首先在胸锁乳突肌前缘上端与腮腺之间行钝性解剖,藉助手术显微镜小心识别并游离面神经,再沿神经干逆行而上直至茎乳孔,高位切断面神经,断端用生理盐水棉片保护备用。继而游离胸锁突肌前缘,再将该肌向外侧翻开,于其深面近中点之后缘,找出副神经的胸锁乳突肌支(斜方肌支与之并行继续向后进入斜方肌),将此支在紧靠肌肉处切断,并逆行向上游离,以期吻合时没有张力。然后,用7“0”无创缝线行神经对端吻合,缝合神经外膜4~5针已足。术毕,如常缝合切口各层,皮下置橡皮片引流24小时,术后给予神经生长因子以促神经生长。

即将膈神经的中枢段与面神经的周围段行对端吻合。此术操作较面一副神经吻合复杂,需将膈神经自颈部游离,再经皮下逆行牵至面神经切口,与之吻合。但其优点是膈神经再生力较强,且两侧膈神经之间有较多的吻合支相连,同时,还纳入有第9于第12肋间神经的纤维,因此,一侧隔神经切断后,仅有暂时性患侧膈肌运动障碍,不久即可自行代偿而恢复。

手术方法:暴露面神经的方法已如上述,仅将切口缩短至下颌角平面即可。另在锁骨上3~4cm处,以胸锁乳突肌后缘为中心,作平行于锁骨的切口长约5cm左右。分离皮下组织及颈阔肌,游离胸锁乳突肌后缘,将其向前翻开,显露前斜角肌。藉助手术显微镜即可见膈神经由后上向前下越过前斜角肌之浅面,小心循神经切开筋膜,钝性分离神经至低位,并尽量向下游离,以便获得足够的长度,然后切断。继而沿膈神经中枢段向上分离,直到能将膈神经由胸锁乳突肌深面逆行引入面神经切口为止。最后在无张力的情况下,将膈神经中枢段与面神经周围段行端端吻合。如常缝合切口各层,皮下引流24小时。术后给予神经生长因子。

预防

日常禁忌

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

颅

颅