颅骨骨膜窦

病因

(一)发病原因

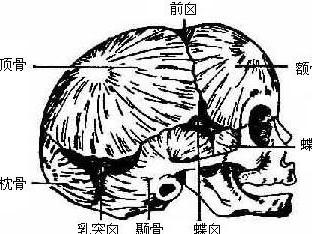

颅骨骨膜窦发病部位最常见于额顶部,借引流静脉与上矢状窦相通,少数发生于枕部,可与横窦沟通,此外,个别也有发生于颅底的报道,本病通常为单发,及少数病人可能多发,以往按照颅骨骨膜窦的发生原因将其分为三型:先天型,自发型和外伤型,但由于本病进展缓慢,隐匿,有些属于先天型的病人在后天偶然发现,故将其归纳分为自发型和外伤型两类。

(二)发病机制

1.自发型

比较多见,可由于先天性血管发育异常,颅骨的慢性疾病,静脉瘤病或遗传缺陷所致的导静脉异常增多等的基础上,再因咳嗽,呕吐等动作使静脉破裂等原因形成,有些病例同时伴有其他部位的血管异常如海绵状血管瘤或颅内静脉畸形,个别还伴有先天性颅骨发育异常。

2.外伤型

头部外伤后,骨膜下发生血肿,血肿经导血管与颅内静脉窦相通,或因颅骨外板骨折,加之凝血机制障碍以及蛛网膜颗粒压迹较深,从而促进本病的发生,有人认为颅骨骨折造成颅外异常血管和静脉窦同时损伤,或因颅骨骨折兼有静脉撕裂并引起硬脑膜外血肿,在此基础上发生本病。

症状

大多数病人可无症状,有些病例只是偶然被发现,当肿物增大时,局部可有膨胀感。一般在头皮上可见一可压缩的软性肿物,无搏动,局部头皮可呈微红色或青蓝色,有时在头皮表面还由小的血管瘤,毛细血管扩张或血管痣,任何能增加颅内压的因素均能使肿物增大,当直立和坐位时,肿物消失,此时,压迫双侧颈静脉肿物又复出现。当处于仰卧、俯卧或低头时,肿物明显增大,在病变处可触及颅骨的孔隙或破坏。

大多数病人可无症状,有些病例只是偶然被发现,当肿物增大时,局部可有膨胀感。一般在头皮上可见一可压缩的软性肿物,无搏动,局部头皮可呈微红色或青蓝色,有时在头皮表面还由小的血管瘤,毛细血管扩张或血管痣,任何能增加颅内压的因素均能使肿物增大,当直立和坐位时,肿物消失,此时,压迫双侧颈静脉肿物又复出现。当处于仰卧、俯卧或低头时,肿物明显增大,在病变处可触及颅骨的孔隙或破坏。

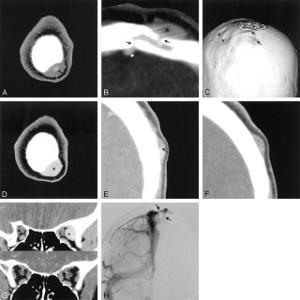

检查

X线检查,有的可见局部颅骨外板密度稍低和几个大小不等的骨孔。颈动脉造影的静脉期有时能显示出病变,而通过病变部位直接穿刺造影则能清楚地显示出病变的全貌及引流静脉。头颅CT显示病变呈略高密度影,局部颅骨有不同程度的破坏和缺损,增强扫描,病变呈明显的增强效应,近似于颅内静脉窦的增强效果,但有时也由于引流静脉的狭窄或血栓的形成,而使增强反应不大。磁共振扫描见病变区为混杂信号影。组织学检查可见病变由许多毛细血管和扩张的无肌层的静脉组成。

诊断

鉴别

颅内骨膜窦须与海绵状血管瘤,脑膜膨出,皮样囊肿等鉴别,可用压迫颈静脉法来判断是否为本病,即压迫双侧颈静脉时见肿物明显增大,而其他性质肿物几乎不出现上述征象,X线造影,CT,磁共振扫描有助于进一步鉴别诊断。

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。