颈椎黄韧带骨化症

定义

基本概述

继Elsberg首次报道了黄韧带增生之后,有了许多关于黄韧带皱褶突入椎管及黄韧带增厚的文献报道,人们对位于椎管内的各韧带成分异常造成的椎管狭窄逐渐引起重视。

1912年,Le Double率先描述了黄韧带骨化(Ossification of ligamentum flavum,OLF)现象,1920年Polgar又首次报道了黄韧带骨化的X线表现,以后Schmorl、Shore、山口和小泉等陆续有报道。70年代以后,众多学者特别是日本学者对此进行了大量而深入的研究。随着脊髓造影、CT扫描及MRI检查的不断发展,黄韧带骨化症已被公认为一种独立的临床性疾病,并正在引起人们的关注。

病因

黄韧带骨化的发病原因尚不清楚。一般认为其同局部力学因素、代谢异常、家族遗传等众多因素关系密切。各种使黄韧带的骨附着部负荷异常增强的因素都有可能造成韧带损伤,而反复的损伤累及和反应性修复过程将导致韧带的骨化。

与后纵韧带骨化发病情况一样,黄韧带骨化症在日本、东南亚等以食含糖量较高食物(稻谷类)为主的地区及患有糖尿病人群中多发,可见黄韧带骨化与糖代谢等全身情况有关。许多作者提出黄韧带骨化实际上属于脊柱韧带骨化症的一部分,也有人提出该病同遗传因素,如HLA抗原系统、种族差异均有关,曾有1例同卵双生儿同时患有黄韧带骨化并发后纵韧带骨化的报道。

病理改变

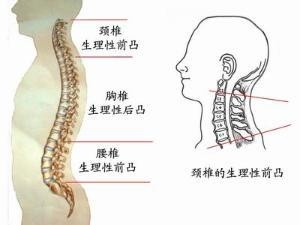

黄韧带是连接脊柱邻位椎板的韧带,在人体所有韧带中弹力纤维含量最高,外观呈黄色而得名。黄韧带起自第二颈椎下缘,止于第一骶椎上缘,参与椎管后壁组成。其下缘附着于下一椎板的上缘和后上表面以及上关节突的前内侧,上缘则附着于上一椎板的下缘和前下表面以及下关节突的前内侧,再加上椎板上缘略微向前倾斜,使得椎管后壁非常光滑。从后面观,黄韧带分为左右对称的两半,在中线与棘间韧带相互融合,外侧一直扩展到椎间孔并构成后壁,在椎间孔的外侧与小关节囊融合。通常将黄韧带分为两部分,椎板间部及关节囊部,在黄韧带的中线处,几乎每一水平都有小静脉穿过。

黄韧带中弹力纤维的含量高达60%~80%,颈椎段弹力纤维呈纵向排列。当脊椎处于最大屈曲位时可比中立位拉长35%~45%,而最大伸展位时,黄韧带则增厚,并缩短10%。正常情况下由于韧带的预张力作用,当脊椎过伸时不致发生皱褶或弯折(buckle)而凸于椎管。生物力学研究也表明黄韧带被拉长70%时才被破坏,这样黄韧带一方面可保证脊柱在正常范围内自如活动,另一方面又可在外力过大时将能量吸收,从而稳定脊柱并保护脊髓。

黄韧带骨化多开始于其在椎板上缘附着处和上关节突的内侧,并逐渐向上方、两方和中线方向发展,向前发展还可以引起所谓椎弓根肥厚(Hyperostosis of pedicle)。病理组织学研究表明,黄韧带骨化方式主要是软骨内成骨。在病变早期,纤维结构排列紊乱,胶原纤维显著增生,弹力纤维极度减少。在肿胀的胶原纤维中,有许多纤维软骨细胞及大量岛状骨化灶,骨化灶中有骨小梁及骨髓腔及哈佛管,正常情况下黄韧带的营养血管存在于椎板边缘的中线部及上关节突的前部,当骨化灶正在形成时,可在其边缘发现大量血管组织伴随。

曾有作者发现黄韧带钙化灶中有软骨化生及软骨内骨化,因而考虑黄韧带的钙化和骨化属同一病理过程中的不同阶段,但绝大多数人认为,黄韧带钙化和骨化是两个截然不同的病理过程。黄韧带钙化时厚度明显增加,并含有骨砂样或石灰乳样结节,光镜检查为钙盐沉着于纤维或软骨基质中,钙化灶周围有较多的多核巨细胞、组织细胞、淋巴细胞浸润,呈肉芽肿样异物反应,与以骨小梁、骨髓结构为特征的黄韧带骨化是完全不同的。对钙化物进行X射线衍射分析,发现其为羟基磷灰石、焦磷酸钙、磷酸钙等矿物质结晶体。

颈椎黄韧带骨化形成结节突起,造成由韧带病引起的骨性椎管狭窄。根据黄韧带椎板间部及关节囊部的骨化部位不同,分别造成椎管中央部或神经根管部狭窄、以及椎管中央部及神经及神经根管部同时都有狭窄,压迫局部颈脊髓及神经根,脊髓神经出现神经充血、水肿、直径变细、脱髓鞘等病理改变。神经系统的损害,除局部反复受到的轻微压迫之外,还同长期存在的轻度微循环障碍有关。

临床表现

黄韧带骨化在颈、胸、腰椎均可发病,但颈椎较少见,而以胸椎和腰椎居多且此类患者伴有另外一些脊柱韧带骨化,如前纵韧带、后纵韧带、棘上韧带骨化等。

黄韧带的骨化常见于中、下颌椎,以颈5~6与颈6~7,病变范围多为1~2个椎节,多节段黄韧带骨化十分少见,而在同一节段内,两侧病灶与单侧病灶的发生率相近。单侧病灶中,以左侧多见。

颈椎黄韧带骨化症在临床上表现为颈椎管狭窄引起的脊髓压迫症状,患者大多以肢体疼痛。麻木起病,尤以上肢及手指麻木居多,症状加重,出现肿胀、乏力、僵硬、肢体不灵活,伴有颈部疼痛、僵直、活动受限、酸胀等症状,部分患者可有胸部束带感,下肢肌力不同程度减退,出现行走不稳,患者描述行走踩棉花样感觉,严重者出现大小便功能障碍和性功能障碍,脊髓受压明显时,出现锥体束症状,腱反向亢进,肌张力增高,膝踝阵挛阳性,病理反射阳性等。感觉障碍表现不尽相同,可出现脊髓节段平面性感觉障碍,神经根分布的区域性感觉障碍和脊髓半侧损伤(Brown Sequard)综合征。

辅助检查

由于本病临床表现常与颈椎病、颈椎管狭窄症等类似,不具特征性,故诊断主要依靠影像学检查。

X线平片黄韧带骨化阴影常与椎体影像重叠而难以辨别。在侧位片上,可见椎板腹侧或椎板之间有密度增高的骨化块阴影,下缘起于下一椎板上缘,上缘终止于该椎板中1/2处,其形状常为三角形,如骨化灶较小或辨认有困难的,可摄断层片以进一步明确诊断。

值得提出的是,X线上还常可观察到其他不同部位、不同韧带的骨化现象,有文献表明,在颈椎黄韧带骨化患者中,有近一半发生脊柱不同部位韧带骨化,如胸椎黄韧带骨化,颈椎后纵韧带骨化等。除此之外,尚可观察到其他颈椎疾病,如颈椎退行性改变、发育性椎管狭窄以及先天性颈椎畸形等。

脊髓造影表现为同骨化水平相一致的完全性梗阻或不完全性硬阻,在X线片上常可见不完全梗阻的压迫来源来自于硬膜囊的后方。

CT扫描可清晰地显示位于颈椎椎板腹侧的团块状骨化灶,并向椎管内突出,压迫颈脊髓(图1),其CT值与骨相同,如作CT脊髓造影检查,可见颈脊髓硬膜囊受压移位情况,进一步判定其受压程度。

MRI检查在MRI的T1及T2加权矢状面图像上,增厚、骨化的黄韧带常低信号影凸向椎管,造成颈椎背侧硬膜囊压迫。颈椎黄韧带退变增厚时,在T1、T2加权时也呈等信号低信号突向椎管,但两者在形态上常不尽相同,黄韧带退变时常为多节段、半圆形阴影,而骨化灶则为单节段三角形影,而且压迫程度更为严重。

有学者指出,黄韧带骨化灶与其他骨组织一样含有骨髓及脂肪组织,在T1加权上也可呈高信号影,并有人对在MRI图像上呈不同信号程度的黄韧带骨化组织进行相应的病理及免疫组化研究,发现MIR上是等信号强度区域为肥厚的韧带中增生的小血管,标志着骨化进展期的开始。

尽管在横断面图像上,MRI显示颈椎黄韧带骨化不及CT扫描清晰,但其可直接进行矢状面成像,除显示骨化对脊髓压迫程度之外,还可反映出脊髓受压后的信号变化情况,判断疾病预后。

鉴别诊断

并发症

治疗措施

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。