肠扭转

发病原因及分类

肠扭转可分为原发性与继发性两类。

原发性肠扭转病因不清,并无解剖上的异常,可能与饱餐后,肠腔内有较多的尚未消化的内容物,当有体位改变明显的运动时,小肠因有重量下垂而不能随之同步旋转而造成。

继发性肠扭转是由于先天性或后天获得的解剖改变,出现一固定点形成肠袢扭转的轴心。但是肠扭转的产生常常是下列三个因素同时存在:

1、解剖因素扭转肠袢的肠系膜过长,又因先天发育或粘连收缩使肠系膜根部附着在腹膜后处过于狭窄。故好发部位多为小肠、横结肠、乙状结肠和活动度大的盲肠。手术后粘连,梅克尔憩室、乙状结肠冗长,先天性中结肠旋转不全,游离盲肠等,都是发生肠扭转的解剖因素。

2、物理因素在上述的解剖因素基础上肠管重量容量增加和肠管蠕动增强,如饱餐后,特别有较多不易消化的食物涌入肠腔内;或是肠腔有较多的蛔虫团;肠腔有较大的肿瘤,在乙状结肠内村急着大量干涸的粪便等,都是造成肠扭转的潜在因素。

3、动力因素强烈的蠕动或体位的突然改变,使肠袢产生了不同步的运动,使已有轴心固定位置,且有一定重量的肠袢发生扭转。

病理生理

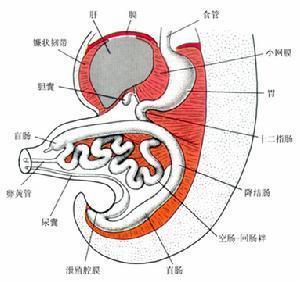

肠扭转是一种闭袢性肠梗阻,是绞窄性肠梗阻的一种。肠扭转的方向不同,小肠、盲肠、横结肠常为顺时针方向扭转,乙状结肠常为逆时针方向扭转。肠扭转180度即可造成肠梗阻,严重的可扭转540度~720度,扭转程度愈大,肠梗阻和肠绞窄程度愈重,也更易发生肠坏死。

肠扭转初期,扭转梗阻的近端肠袢内的气体和液体因肠蠕动亢进而进入闭袢肠管内,更加剧了闭袢肠管内的积气和积液,更加重了扭转。

横结肠和乙状结肠扭转,除了扭转本身的肠袢已是闭袢外,其近端与回盲瓣之间又形成了另一闭袢,使病情更加严重。如横结肠过长的肠袢滑入肝与膈之间的间隙发生扭转,称为Chilaiditi综合征,是一种特殊类型的肠扭转。

肠扭转严重发生肠管血运障碍,一方面系膜扭转造成系膜血管扭转不畅,另一方面是肠袢膨胀,压力增高,影响肠壁血循环,先影响毛细血管,然后是静脉,最后是动脉,引起肠腔内和腹腔内出血,肠壁血管发生栓塞、坏死和穿孔。

临床表现

小肠扭转

通常发生在餐后剧烈运动或进行了重体力劳动时,主要表现为持续性腹痛,可阵发性加剧,在腰背部常伴有放射性疼痛,以及呕吐、停止排气排便等反应。

盲肠扭转

主要表现为阵发性下腹疼痛和腹胀,伴有恶心、呕吐,一般比小肠扭转的进展速度更快。

乙状结肠扭转

典型的三联征表现,即腹胀、腹痛和便秘,也常常伴有恶心、呕吐。多发生于具有长期便秘史的老年人,易出现肠坏死、穿孔等危急并发症。

疾病治疗

肠扭转在诊断明确后,虽尚无腹膜刺激症状时,亦应积极进行手术治疗。积极进行手术前准备,包括纠正水、电解质和酸碱平衡失调,有效的肠管抽吸,预防性抗生素等措施。

非手术治疗

仅限于乙状结肠扭转的病人的发病初期,可采用乙状结肠镜减压处理或盐水钡剂灌肠,且操作过程中要轻柔细致,并随时观察病情变化,一旦发现肠坏死,立即手术治疗。对于非手术治疗缓解的病人,因肠扭转发生的病因依然存在,且复发率较高,目前国内外学者主张在非手术疗法复位后10~14日内行肠道准备,做根治手术消除扭转病因。

手术治疗

对于非手术疗法失败或者怀疑肠坏死时,应立即手术治疗。手术不仅要复位肠管,还要消除肠扭转的病因,如果发生肠坏死,需要切除坏死肠管。根据肠扭转具体情况,有以下几种常用的术式:1、扭转肠管复位术。 2、肠固定术。3、肠切除肠吻合术。4、肠造口术。

专家观点

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。