肠系膜裂孔疝

病因

发病机制

研究证实,肠系膜裂孔的存在是内疝发病的解剖学基础,Mitchell和Watson各自在1000例及1600例尸体中发现3例有回盲肠系膜裂孔存在,但生前无内疝发生,表明尽管许多个体有肠系膜裂孔存在,但并非一定形成内疝,只有在肠管的蠕动或肠蠕动异常,腹内压增高等综合因素的作用下才有可能发病。

1.肠系膜存有异常裂孔 病人肠系膜上存在异常裂孔是发生内疝的重要原因之一,肠系膜裂孔的形成原因可为先天性发育异常,也可由创伤或手术失误造成,其中先天性发育异常者占绝大多数,尤其在小儿更是如此,有作者报道99例肠系膜裂孔疝中,仅11例是后天性的;另有学者报道83例肠系膜裂孔疝中有82例为先天性的,Treves发现胎儿的回盲部系膜有一圆形或卵圆形区域(Treves区域),该区域的特点是没有脂肪和可见的血管,而且无肠系膜淋巴管的分支,是肠系膜缺损的高发区域。

(1)先天性肠系膜发育异常:对于先天性肠系膜裂孔形成的原因,目前认识仍不一致。

①有人认为,胚胎期肠完成正常旋转后,脏层腹膜与后腹膜的壁层腹膜融合成为肠系膜,若融合不全或人类背侧肠系膜的部分退化,则致使肠系膜上留有裂孔;

②另有人认为,是胎儿时期肠系膜发生缺血性病变所致,如肠系膜裂孔好发于Treves区域,此区的特点是没有脂肪和可见的血管,肠系膜裂孔的形成常伴有先天性小肠畸形,而缺血则是肠闭锁或肠狭窄的重要原因,如Murphy报告11例小儿肠系膜裂孔疝中,7例发生在先天性肠闭锁或肠狭窄区邻近的肠系膜,说明血液供应不足与肠系膜裂孔的形成关系密切;

③还有学者认为胎儿期间,由于盲肠下降,回肠系膜发生相当快速的延伸所致;

④也有学者推测两层上皮相对时,中间缺乏结缔组织基质支持,容易产生间隙或缺损而自成孔洞。

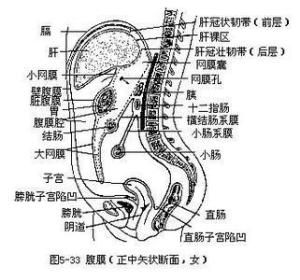

解剖和临床资料显示,肠系膜裂孔可发生于小肠系膜,横结肠系膜,乙状结肠系膜,阑尾系膜以及大网膜,以小肠系膜裂孔发生的肠系膜裂孔疝多见,尤其回盲部系膜(Treves区)缺损而导致的腹内疝最为多见(图1),约占53%,结肠系膜裂孔约占肠系膜裂孔的28%,其中又以横结肠系膜裂孔最常见,横结肠系膜裂孔多发生于结肠中动脉左侧和横结肠系膜根部无血管区,故此区横结肠系膜裂孔疝好发(图2),乙状结肠系膜缺损可呈环形,常见于直肠上动脉以下的较低部位,阑尾系膜缺损及大网膜裂孔极为罕见。

肠系膜裂孔发生的原因和部位不同,其裂孔大小亦各有不同,先天性肠系膜裂孔多呈单发性,也有学者报道少数病例可有多个裂孔,甚至达20余个,成筛状结构,裂孔多为圆形或椭圆形,边缘整齐,光滑,硬韧,无粘连,且裂孔区无脂肪血管,据尸体解剖和临床观察发现,先天性肠系膜发育异常导致的横结肠系膜裂孔最大,乙状结肠系膜裂孔次之,小肠系膜裂孔再次,阑尾系膜裂孔最小。

临床上发生在较大直径的肠系膜裂孔的内疝,不易发生肠管嵌顿,而发生在小肠系膜裂孔的内疝,易发生肠管嵌顿,绞窄或坏死,此外一些肠系膜裂孔疝的患者可同时伴有先天性胃肠道发育异常,如肠旋转不良,小肠闭锁等。

①医源性因素:如施行肠切除肠吻合,胆总管空肠Roux-en-y吻合等手术时,未闭合肠系膜或系膜缝合不严形成裂隙,在其他诱因下肠管可疝入;

②外伤因素:闭合性腹部外伤,可使肠系膜撕裂形成裂孔;开放性腹部外伤,则可直接损伤肠系膜,若手术时发生遗漏或修复不严密,术后可发生内疝;

③感染因素:肠系膜本身或周围的炎症,可造成肠系膜缺损,形成裂孔。

继发性肠系膜裂孔疝的发病部位与肠系膜裂孔形成原因有关,如医源性肠系膜裂孔疝多在手术操作部位;外伤性肠系膜裂孔疝多伴有腹腔其他脏器损伤,且新鲜外伤裂孔周边有血肿或血凝块,陈旧性外伤裂孔则有明显的瘢痕组织,裂孔边缘不规则,不整齐;感染所致的肠系膜缺损部位和大小与感染的部位,性质有关,有作者曾遇到1例胃癌术后并发急性胰腺炎再次手术的病人,术中发现因胰液腐蚀,感染导致横结肠系膜大面积缺损。

2.肠管蠕动或肠蠕动异常 正常情况下腹腔内无压力差,因系膜较长,肠管可在自然蠕动中进入裂孔;肠蠕动异常或暴饮暴食后,部分肠管重量增加或人体体位突然改变以及腹内压增高等诱因存在时,肠管更容易滑入或突入肠系膜裂孔内而形成内疝,导致不全或完全性肠梗阻,疝入肠系膜裂孔内的肠管可随肠蠕动而自行退出,或者反复多次发生,病人可出现间断的发作性或慢性腹痛,肠系膜裂孔的边缘由于肠管的反复疝入和退出,局部水肿,增生,并因而增厚。

3.腹内压力增加 当腹内压力突然增加,可将较多的小肠挤入裂孔内,裂孔被动扩张后回缩,阻止疝入的小肠回复,发生箝闭,引起腹部绞痛,腹痛反射引起腹壁肌肉痉挛,加重箝闭,由于缺乏疝囊的支持作用,嵌顿的肠管可迅速发生血液循环障碍,疝入的肠管亦可因其异常蠕动而发生扭转,肠管因积气,积液而膨胀,进一步加快了嵌顿肠管的缺血,坏死速度,由于嵌顿的肠管及其系膜受压,血液回流受阻,肠壁和肠系膜水肿,增厚,增厚的肠管和肠系膜进一步压迫疝环周围(肠系膜裂孔游离缘)的血管,可引起相应系膜所属肠段的缺血,坏死,而疝入的肠管甚至并无绞窄,如果处理不及时,病人由于大量体液丧失,肠管膨胀,感染和毒素吸收,出现中毒性休克和呼吸循环功能障碍。

临床表现

临床症状与体征因经肠系膜裂孔(疝环)的大小以及疝入的肠管部位、多寡、是否发生完全性肠梗阻、是否发生绞窄而不同。

如疝入的肠襻未发生嵌顿、绞窄时,临床症状多较轻,但由于肠襻的反复疝入和退出,对肠系膜或肠管产生牵拉刺激,部分病人可表现为间断的发作性腹痛,或慢性腹痛,疼痛部位多在上腹部或脐周,少数伴有呕吐和便秘。多数腹胀不明显,并缺乏肠型、肠蠕动及肠鸣音亢进等机械性肠梗阻的体征。

疝入的肠襻一旦发生绞窄,临床上即有完全性肠梗阻的症状和体征,表现为突发性上腹部或脐周持续性绞痛,阵发性加剧,同时伴恶心、呕吐、停止排气排便、腹胀等绞窄性肠梗阻症状。随着病程的进展,由于大量体液丧失、感染和中毒,患者出现冷汗淋漓、面色苍白,并在短时间内出现急性弥漫性腹膜炎和中毒性休克。部分病人如疝入的肠襻发生扭转,可出现不对称的腹胀,并可触及腹部肿块;全腹压痛、反跳痛及肌紧张明显,腹部移动性浊音阳性,腹腔穿刺可抽出血性渗液。

发生在横结肠系膜裂孔的内疝,疝入网膜囊的小肠可经Winslow孔、肝胃韧带及胃结肠韧带的裂孔或薄弱区再返回大腹腔,因该肠段“行程”异常导致胃远端受压,病人可出现类似慢性溃疡病或幽门梗阻的症状。

检查

1.实验室检查

(2)白细胞计数和中性粒细胞明显升高时提示有肠绞窄发生。

(3)血清电解质、血气分析等测定可反映水、电解质与酸碱平衡的情况。

2.影像检查

(1)腹部透视或平片急性期可显示绞窄性肠梗阻的表现,如肠腔内大量积气积液,“肠闭襻”影、团块致密(假肿瘤)影等。但一般不能明确引起梗阻的原因。

诊断

1.病史

(1)病人有间断发作性的腹痛或慢性腹痛,部位多在上腹部或脐周,少数伴有呕吐和便秘,腹胀不显,缺乏典型机械性肠梗阻的症状和体征。

(2)在慢性腹痛的基础上突然出现急性完全性肠梗阻的症状和体征,可有不对称的腹胀,并可触及压痛性腹部肿块。如出现全腹压痛、反跳痛及肌紧张明显,腹部移动性浊音阳性,腹腔穿刺可抽出血性渗液,表明肠管已发生绞窄或坏死。

2.辅助检查

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。