先天性前尿道瓣膜

概述

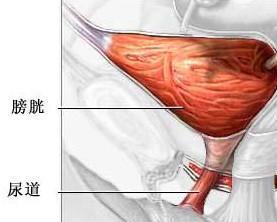

先天性前尿道瓣膜可伴发或不伴发憩室。瓣膜位于阴茎阴囊交界处尿道的腹侧,不阻碍导尿管的插入,但阻碍尿液排出健康搜索,导致近端尿道扩张,梗阻严重时与后尿道瓣膜所造成的损害相同。有颈的小口憩室一般不造成梗阻,但可并发结石而有症状健康搜索。广口憩室被尿液充满时,其远侧唇会起到梗阻尿流的瓣膜作用该先天性憩室可能是局部海绵体缺乏所造成。 流行病学: 先天性前尿道瓣膜是男性患儿中另一较常见的下尿路梗阻,本病较后尿道瓣膜少见。William(1969)报道同期收治病人中有150例有后尿道瓣膜,17例有前尿道瓣膜患者。Firlit(1978)认为后尿道瓣膜发生率7倍于前尿道瓣膜。

病因

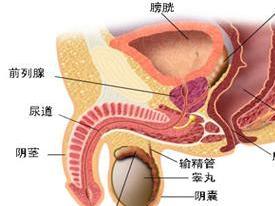

前尿道瓣膜及憩室的胚胎学病因尚不明确,有可能是尿道板在胚胎期某个阶段融合不全,也可能是尿道海绵体发育不全使局部尿道缺乏支持组织,尿道黏膜因而向外突出。 发病机制: 前尿道瓣膜一般位于阴茎阴囊交界处的前尿道的腹侧,有2条黏膜瓣从尿道背侧向前延伸于尿道腹侧中线会合,中间为一裂隙,形似声带,同后尿道瓣膜一样不妨碍导尿管插入,但阻碍尿液排出,造成近端尿道扩张,严重梗阻时则出现肾输尿管扩张。有的伴发尿道憩室黄澄如等报道50例前尿道瓣膜中有15例伴发尿道憩室憩室一般位于阴茎阴囊交界处近端的阴茎体部、球部尿道。憩室分为2种: 1.广口憩室其被尿液充满时,远侧唇构成瓣膜伸入尿道腔引起梗阻。 2.有颈的小憩室大多不造成梗阻,可并发结石而出现症状

实验室检查

目前暂无相关资料 其它辅助检查: 泌尿系X射线平片观察有无结石。静脉尿路造影了解上尿路情况。重度前尿道瓣膜也常引起肾输尿管积水。静脉尿路造影及肾核素扫描可了解肾功能、分肾功能,应进行尿流动力学检查。排尿性造影显示阴茎阴囊交界处前尿道近端尿道扩张,伴憩室者可见尿道腹侧憩室影像。梗阻远端尿道极细鶒,膀胱可有小梁及憩室形成鶒,可有膀胱输尿管反流。尿道镜检查能清晰地观察到瓣膜的形状、位置。

临床表现

并发症

诊断

鉴别诊断

1.先天性膀胱颈挛缩多见于小儿因膀胱颈部肌肉、纤维组织增生及慢性炎症导致膀胱颈部狭窄而发生尿路梗阻。直肠指检可触及膀胱颈部硬块。排尿期尿道造影示膀胱出口抬高,膀胱底部呈圆形。尿道镜检查:颈部环状狭窄,有紧缩感,后唇抬高,三角区肥厚,膀胱底部凹陷。 2.先天性精阜增生系精阜先天性增大,突入尿道,形成阻塞所致的排尿障碍性疾病。尿道镜检查可见隆起、肥大的精阜。 3.神经源性膀胱一般有外伤手术全身疾病或药物应用史。除排尿困难外,尚有神经系统鶒的表现。膀胱造影示膀胱呈松弛状。尿动力学检查可资鉴别。

1.先天性膀胱颈挛缩多见于小儿因膀胱颈部肌肉、纤维组织增生及慢性炎症导致膀胱颈部狭窄而发生尿路梗阻。直肠指检可触及膀胱颈部硬块。排尿期尿道造影示膀胱出口抬高,膀胱底部呈圆形。尿道镜检查:颈部环状狭窄,有紧缩感,后唇抬高,三角区肥厚,膀胱底部凹陷。 2.先天性精阜增生系精阜先天性增大,突入尿道,形成阻塞所致的排尿障碍性疾病。尿道镜检查可见隆起、肥大的精阜。 3.神经源性膀胱一般有外伤手术全身疾病或药物应用史。除排尿困难外,尚有神经系统鶒的表现。膀胱造影示膀胱呈松弛状。尿动力学检查可资鉴别。

治疗

手术切除瓣膜及憩室,如系单纯前尿道瓣膜,也可经尿道电灼瓣膜。在新生儿可先作憩室造口,日后再行憩室切除,修复尿道对有水电解质失衡及尿路感染的婴儿,则需予以纠正,控制尿路感染留置导尿管引流尿液,待情况好转后再行尿道瓣膜的处理。 预后: 术后和后尿道瓣膜一样,要定期严密随访。

预防

早期症状

发病机制

后尿道瓣膜症造成下尿路梗阻,在胎儿期所引起的主要危害是原肾组织在腔内高压环境下发育势必导致尿路发育的异常,包括膀胱、输尿管平滑肌和肾实质的结构及功能的损害。①膀胱功能障碍:约25%的后尿道瓣膜症患儿中有不同程度的膀胱功能异常,大多表现为尿失禁。②膀胱输尿管反流(vesicoureteric reflux,VUR)是后尿道瓣膜症的常见并发症之一,在该症最初诊断时有1/3至1/2的患儿合并有膀胱输尿管反流。其中大多数是继发于膀胱内压增高、输尿管憩室和膀胱输尿管连接部功能丧失。有一些病例膀胱输尿管反流是原发的,是由于输尿管胚芽发育异常所致。后尿道瓣膜合并双侧膀胱输尿管反流者病死率大于57%,一侧反流者为17%,无反流者为9%。③肾积水:在尿道明显梗阻、输尿管不同程度明显扩张的病例,经过内镜下切除后尿道瓣膜或膀胱造瘘术,梗阻一旦解除,肾积水将逐渐减轻。如果肾积水未减轻,要想到是否存在输尿管膀胱连接部梗阻,输尿管动力性梗阻不能产生有效的蠕动,肾积水是否继发于膀胱内压增高或尿流量增高,这些因素将在不同的病例中产生不一样的影响。④对肾脏功能的影响:由于输尿管高压的影响,几乎一半的患儿有明显的尿浓缩功能障碍。对后尿道瓣膜症治疗目的是最大限度地保留肾脏功能。后尿道瓣膜症患儿出生时可能合并有严重的肾功能障碍,即使在解除梗阻后,由于尿液潴留或反流而导致感染,也可能发展为由于肾功能受损合并高血压。肾功能的障碍可能是肾实质发育不良、肾积水、感染性肾萎缩或可能由于肾脏超滤而导致渐进性肾小球硬化的结果。

容易误诊的疾病

1.先天性膀胱颈挛缩:多见于小儿。因膀胱颈部肌肉、纤维组织增生及慢性炎症,导致膀胱颈部狭窄而发生尿路梗阻。有排尿困难、尿潴留、膀胱输尿管返流、肾输尿管积水、肾功能减退及反复发作的尿路感染。直肠指诊检查,可触及膀胱颈部硬块。排尿期膀胱尿道造影,示膀胱出口抬高。膀胱底部呈圆形。膀胱尿道镜检查,于检查镜通过膀胱颈部时有紧缩感,颈部呈环状狭窄,后唇呈堤状隆起,三角区肥厚,膀胱底部凹陷。

2.先天性精阜增生:系精阜先天性增大,突入尿道,形成阻塞所致的排尿障碍性疾病。可有排尿困难、尿线无力、尿频、尿失禁、遗尿、肾功能不全、水电解质紊乱等表现。尿道镜检查,可见隆起、肥大的精阜。排尿期膀胱尿道造影,可见后尿道充盈缺损,其上之尿道扩张,膀胱输尿管返流。

3.前列腺增生:是与内分泌紊乱有关的老年男子常见疾病。表现为下尿路梗阻,排尿困难、尿流无力、尿线细,耻骨上可扪及充盈的膀胱,可触及肿大的肾脏,严重者影响肾功能。在尿道瓣膜发生于老年时,可与之混淆。直肠指诊检查,可触及表面光滑、富于弹性的增大的前列腺,向直肠内突出,中间沟变浅或消失。超声波检查可见前列腺径线增大,有较多残余尿。膀胱造影示膀胱底部抬高,下缘与耻骨间距增宽,膀胱壁有小梁、憩室。尿道造影示后尿道延长、扩大。但边缘光滑。膀胱镜检查可见前列腺中叶、两侧叶向腔内突出,膀胱壁有小梁、小室形或。

4.尿道狭窄:为先天性、炎症性、损伤性、医源性等原因所造成的尿道纤维组织增生,导致尿道管腔的狭窄。有排尿困难、尿潴留,甚至继发感染。作尿道探子检查时,于狭窄段明显受阻。尿道造影可显示出狭窄段。

5.神经原性膀胱:系控制排尿的中枢或周围神经受到损害后所引起的排尿功能障碍。可发生尿潴留、肾积水、肾功能减退及继发尿路感染。一般有外伤或手术所致的神经损伤史,或者糖尿病、脊髓灰白质炎等全身性疾病史,或药物应用史。除排尿困难等症状外,尚有便秘、大便失禁、膀胱膨胀感的减退或消失、会阴部感觉减退或丧失、肛门括约肌张力减退或增强、肢体瘫痪等表现。可有脊柱裂、脊膜膨出、骶骨发育不良等畸形。膀胱造影示膀胱呈松塔状。膀胱去神经超敏试验阳性。

6.多囊肾系先天性肾多囊性病变。多为双侧性,1/3病例发现于小儿。其肾脏结节状增大,可于上腹部、腰部扪及肾脏肿块。可发生高血压及慢性肾功能衰竭。但常有间歇性无痛性肉眼全血尿发生。在排泄性尿路造影片上可见肾外形增大、肾盂肾盏受压变形,呈狭窄、延长、扩大、缺损或移位。超声检查示多发性液性暗区。放射性核索肾扫描示多个缺损区,肾图示肾功能受损。

6.多囊肾系先天性肾多囊性病变。多为双侧性,1/3病例发现于小儿。其肾脏结节状增大,可于上腹部、腰部扪及肾脏肿块。可发生高血压及慢性肾功能衰竭。但常有间歇性无痛性肉眼全血尿发生。在排泄性尿路造影片上可见肾外形增大、肾盂肾盏受压变形,呈狭窄、延长、扩大、缺损或移位。超声检查示多发性液性暗区。放射性核索肾扫描示多个缺损区,肾图示肾功能受损。

7.慢性肾炎:是以蛋白尿、管型尿,血尿及浮肿、高血压、肾功能减退为主的两侧肾脏慢性弥漫性肾小球损害性疾病。以小儿、青少年多见。其肾功能减退表现可与尿道瓣膜相混淆。但无排尿困难征象,尿中蛋白及管型是特有的。尿道造影、膀胱镜检查及尿流率均正常。

治疗原则

1.改善肾功能:治疗措施的选择取决于肾功能的情况及患儿的年龄。对婴儿后尿道瓣膜症所引起的严重尿路梗阻的首要治疗是纠正水、电解质失衡,控制感染及经尿道或膀胱置管引流,应尽可能保护肾功能并使肾功能最大限度地得到恢复,改善一般情况。一般来讲,导管引流5~7天,即可适当地恢复现存的肾脏功能。

2.电灼瓣膜治疗:近年来,由于内镜的应用使后尿道瓣膜症较易得到早期诊断及治疗。在肾功能改善后,可经尿道或膀胱电灼瓣膜。可用8F内镜或输尿管镜观察尿道,了解外括约肌部位。如经尿道放入内镜,从膀胱内向外冲水则可见瓣膜向外张开,电灼5点、7点及中间12点部位的瓣膜。对不能经尿道放入内镜者可经膀胱造口处放入内镜,顺行电灼瓣膜,此法的优点是在扩张的尿道中能清楚看到瓣膜,对尿道创伤小。若后尿道过分伸长,膀胱尿道镜不能抵达瓣膜部位,可选用可弯曲性膀胱尿道镜,也可经输尿管镜用Nd-YAG激光切除后尿道瓣膜。

对一般情况较差的小婴儿、新生儿或早产儿可先行膀胱造口(把膀胱前壁固定在腹壁上开窗,不带造瘘管)引流尿液,待一般情况好转后再电灼瓣膜,很少使用输尿管皮肤造口或肾造瘘。现已很少采用开放性后尿道瓣膜切除术和尿道扩张术治疗后尿瓣膜症。

3.随访:凡经电灼瓣膜后应密切随访,观察膀胱是否能排空及肾功能恢复情况,有无复发性尿路感染。临床上,小儿一般情况的改善较快;但膀胱的恢复要慢得多,而扩张输尿管的恢复更慢。有些膀胱输尿管反流可能会缓解乃至消失。若仍有膀胱输尿管反流可作具有抗反流作用的输尿管膀胱再植术,使膀胱输尿管具有抗反流作用。若肾、输尿管积水无改善,仍持续有单侧严重反流,应鉴别输尿管有无梗阻,可考虑行输尿管成形及输尿管膀胱再植术。若肾脏无功能,可能是严重发育异常肾,则考虑行患侧肾切除术。在随访中,一小部分小儿经电灼瓣膜后仍持续有排尿困难,则需行尿流动力学检查,可能合并膀胱逼尿肌功能障碍 膀胱颈肥厚、膀胱容量减小等,可采用相应的药物治疗、间歇导尿或膀胱扩大术来改善排尿困难症状。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。