双重输尿管

发病原因

1.胚胎发生 胚胎第4周时,输尿管芽迅速增长,其近端形成输尿管,远端被原始肾组织块所包盖,并且发育成肾盂,肾盏与集合管,如果输尿管远端的分支超过2支,则形成重复肾盂;如分支过早则形成不完全性双重输尿管,输尿管呈Y形,此外,如在中肾管的下端生出另一输尿管芽(或称副输尿管芽),它与正常的输尿管芽并列上升,则发生完全性双重输尿管畸形。

2.遗传学 双重输尿管可能是常染色体显性遗传,有不完全外显率,家系调查父母或同胞有双重输尿管者,其发生率从每125人中有1例上升到每8~9人中有1例,另有报道环境因素可能影响双重输尿管的发生。

发病机制

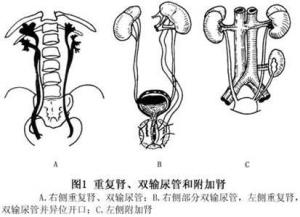

1.不完全性双重输尿管 上,下肾的输尿管呈“Y”形融合成一根输尿管,并开口于膀胱内正常位置,其交汇点可在输尿管的任何部位。

2.完全性双重输尿管 两根输尿管完全分开,分别引流上,下肾的尿液,并同时开口于膀胱三角区,一般下肾的输尿管开口于膀胱内正常位置,而上肾输尿管在进入膀胱前跨过下肾输尿管,开口于下肾输尿管开口的外下方或其他部位(Weigert-meyer 定律)。

3.完全性双重输尿管伴上肾输尿管异位开口即完全性双重输尿管中下肾输尿管开口于膀胱内,而上肾输尿管开口于膀胱以外部位,男性多开口于后尿道,精囊,输精管等处,女性可开口于尿道,阴道,外阴前庭,子宫颈等处。

常见症状

临床症状随性别不同而差别很大,由于胚胎学差异,男性异位输尿管多开口于膀胱颈,前列腺,精囊,附睾和输精管,均位于尿道外括约肌以上,所以一般以泌尿系感染症状为主,如便秘,耻骨后疼痛,射精不适等,亦可伴尿急,尿频,偶以不育就诊但罕有尿失禁,就女性而言,最常见开口部位为前庭,亦可位于阴道上段,子宫,卵巢,由于异位开口多位于尿道外括约肌远端,常表现为正常排尿后的持续性尿失禁,女性异位输尿管开口的另一特征表现为持续存在的阴道分泌物,大部分女性患者合并急慢性泌尿系感染,少数表现为肾盂及输尿管积水,偶有以腹部包块就诊者。

检查项目

诊断主要依靠静脉尿路造影和膀胱镜检查,主张应用大剂量静脉滴注尿路造影,小儿可用注射器直接将造影剂推入静脉内,以便控制注射时间,大剂量静脉滴注法可不用腹压带,对显示输尿管全程更为满意。

如重复肾的上肾段功能存在,则X射线造影上可明显看到畸形的全貌,两根输尿管汇合点越高,显示越清楚;如汇合点过低,则往往显示不佳,有时无法区别双重输尿管是完全性抑或不完全性,如上肾段的功能不佳时,应作延续摄片,甚至有需延续至24h者,如上肾段功能近乎完全丧失时,则应仔细注意和分析下肾段的肾盂和肾盏的形态,一般显示上肾盏缺如,肾盂倾斜度增大,犹如萎垂的花朵,并远离椎体边缘;下肾段输尿管往往被扩张扭曲的上肾段的输尿管推向外侧或内侧,有时呈“S”形弯曲状下降,在上肾段无功能的病例,下肾段显影远较正常肾(对侧)为小,有时会被误诊为小肾畸形或肾发育不良,在延续摄片上有时可见到输尿管-输尿管反流现象。

膀胱镜检查时如发现2个以上的输尿管开口者,即可确立双重输尿管畸形的诊断,若能插入输尿管导管作逆行造影,则诊断更为明确,当然,在膀胱三角处只有2个输尿管开口者也不能完全排除双重输尿管畸形,因为不完全性双重输尿管畸形,输尿管开口可正常;此外可以有一根输尿管开口是异位的,但未必一定开口膀胱,膀胱造影有时发现双重输尿管中的一根有反流现象,结合静脉尿路造影片即可说明问题的所在。

诊断鉴别

1.附加肾

是独立存在或借疏松组织与正常肾相连接的第3个肾脏,较正常肾小,多位于两正常肾之间,脊柱前方或稍偏一侧,附加肾有其独立的集合系统,血液供应及被膜,在解剖上与正常肾脏完全分开,因此,通过尿路造影,B超及CT检查比较容易与重复肾鉴别。

2.肾代偿性增大

当一侧肾脏缺失,发育不全或功能损害时,对侧肾可代偿性增大,但尿路造影检查发现只有一侧集合系统和输尿管,并可发现对侧肾脏病变。

尤其肾上极囊肿需与重复肾伴积水相鉴别,B超检查显示肾囊肿为肾实质内圆形无回声暗区,IVU显示只有一套集合系统和输尿管,肾盂肾盏受压移位及变形。

治疗概述

双侧输尿管畸形病人如无尿路感染、梗阻或点滴性尿失禁等症状,以及无严重的输尿管积水、反流和结石等并发症者,均无须治疗。临床上此类病例约占半数。通常手术治疗原则包括如下3点。

1.不完全性双重输尿管 上肾段功能存在而伴有输尿管-输尿管反流者:①双重输尿管汇合点在上1/3处,做纵行的输尿管侧侧吻合术;②双重输尿管汇合点在下1/3处,做上肾段的输尿管膀胱再植术。

2.完全性双重输尿管 上肾段功能存在而伴有膀胱-输尿管反流者,做输尿管膀胱再植术,加抗反流手术。

3.肾部分切除 如尿路感染无法控制,或有点滴性尿失禁(伴开口异位),或上肾段功能已基本丧失者,可做上肾段部分切除术。输尿管在汇合点附近切断(不完全性双重输尿管)或在最低水平切断,亦可做全输尿管切除(完全性双重输尿管)。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。