大气

相关介绍

简介

大气是指在地球周围聚集的一层很厚的大气分子,称之为大气圈。像鱼类生活在水中一样,人类生活在地球大气的底部,并且一刻也离不开大气。大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。

大气是指在地球周围聚集的一层很厚的大气分子,称之为大气圈。像鱼类生活在水中一样,人类生活在地球大气的底部,并且一刻也离不开大气。大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。

大气科学是研究大气圈层的一门科学。它研究大气的具体情况,包括组成大气的成分、这些成分的分布和变化、大气的结构、大气的基本性质和主导状态的运动规律。大气的运动变化是由大气中热能的交换所引起的,热能主要来源于太阳,热能交换使得大气的温度有升有降。空气的运动和气压系统的变化活动,使地球上海陆之间、南北之间、地面和高空之间的能量和物质不断交换,生成复杂的气象变化和气候变化。大气科学将从气压的变化、气压分布不均形成的气压场和气压系统、各层大气中空气运动的各种情况、风的现象和性质等方面,深入研究大气中各种环流系统、天气系统,以及基于流体力学、热力学研究大气运动的本质和现象。天气,从现象上来讲,绝大部分是大气中水分变化的结果。在太阳辐射、下垫面强迫作用和大气环流的共同作用下,形成的天气的长期综合情况称为气候。大气科学将研究气候的成因,不同区域的气候状况,气候变迁以及人类活动对气候的影响等问题。

大气污染对大气物理状态的影响,主要是引起气候的异常变化。这种变化有时是很明显的,有时则以渐渐变化的形式发生,为一般人所难以觉察,但任其发展,后果有可能非常严重。大气是在不断变化着的,其自然的变化进程相当缓慢,而人类活动造成的变化祸在燃眉,已引起世界范围的殷切关注,世界各地都已动员了大量人力、物力,进行研究、防范、治理。控制大气污染,保护环境,已成为当代人类一项重要事业。

由来

地球大气是伴随着地球的形成过程,经过了亿万年的不断“吐故纳新”,才演变成今天的这个样子。一般认为,地球大气的演变过程可以分为三个阶段。

密度

就整个地球来说,愈靠近核心,组成物质的密度就愈大。大气圈是地球的一部分,若与地球的固体部分相比较,密度要比地球的固体部分小得多,全部大气圈的重量大约为数5×10的15次方,不到地球总重量的百分之一;以大气圈的高层和低层相比较,高层的密度比低层要小得多,而且越高越稀薄。假如把海平面上的空气密度作为1,那么在240公里的高空,大气密度只有它的一千万分之一;到了1600公里的高空就更稀薄了,只有它的一千万亿分之一。整个大气圈质量的90%都集中在高于海平面16公里以内的空间里。再往上去当升高到比海平面高出80公里的高度,大气圈质量的99.999%都集中在这个界限以下,而所剩无几的大气却占据了这个界限以上的极大的空间。

探测结果表明,地球大气圈的顶部并没有明显的分界线,而是逐渐过渡到星际空间的。高层大气稀薄的程度虽说比人造的真空还要“空”,但是在那里确实还有气体的微粒存在,比星际空间的物质密度要大得多,它们已不属于气体分子了,而是原子及原子再分裂而产生的粒子。以80-100公里的高度为界,在这个界限以下的大气,尽管有稠密稀薄的不同,但它们的成分大体是一致的,都是以氮和氧分子为主,这就是空气。而在这个界限以上,到1000公里上下,就变得以氧为主了;再往上到2400公里上下,就以氦为主;再往上,则主要是氢;在3000公里以上,便稀薄得和星际空间的物质密度差不多了。

自地球表面向上,大气层延伸得很高,可到几千公里的高空。根据人造卫星探测资料的推算,在2000-3000公里的高空,地球大气密度便达到每立方厘米一个微观粒子这一数值,和星际空间的密度非常相近,这样2000-3000公里的高空可以大致看作是地球大气的上界。

气压

在任何表面上,由于大气的重量所产生的压力,也就是单位面积上所受到的力,叫做大气压。其数值等于从单位底面积向上,一直延伸到大气上界的垂直气柱的总重量。气压是重要的气象要素之一。

(1)毫米(mm):是用水银柱高度来表示气压高低的单位。例如,气压为760mm,表示当时的大气压强与760mm高的水银柱所产生的压强相等。

(2)毫巴(mb):用单位面积上所受水银柱压力大小来表示气压高低的单位。物理学上,压强的单位是用“巴”表示的:每一平方厘米面积上受到一达因的力,称为一巴。在气象上,嫌这个单位太小,取1,000,000达因/平方厘米为1巴,以巴的千分之一作为气压的单位,称为1毫巴。即:

1巴=1000毫巴

1毫巴=1000达因/厘米2

分层

按物理性质

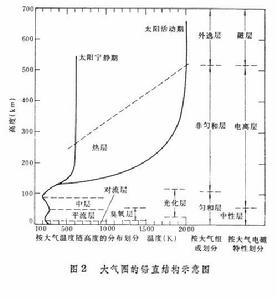

整个地球大气层按其成分、温度、密度等物理性质在垂直方向上的变化,世界气象组织把它分为五层,自下而上依次是:对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层。

对流层是紧贴地面的一层,它受地面的影响最大。因为地面附近的空气受热上升,而位于上面的冷空气下沉,这样就发生了对流运动,所以把这层叫做对流层。它的下界是地面,上界因纬度和季节而不同。

在对流层的顶部,直到高于海平面50-55公里的这一层,气流运动相当平衡,而且主要以水平运动为主,故称为平流层。

平流层之上,到高于海平面85公里高空的一层为中间层。这一层大气中,几乎没有臭氧,这就使来自太阳辐射的大量紫外线白白地穿过了这一层大气而未被吸收,所以,在这层大气里,气温随高度的增加而下降的很快,到顶部气温已下降到-83℃以下.由于下层气温比上层高,有利于空气的垂直对流运动,故又称之为高空对流层或上对流层。

从中间层顶部到高出海面800公里的高空,称为 暖(热)层,又叫电离层。这一层空气密度很小,在700公里厚的气层中,只含有大气总重量的0.5%。暖层里的气温很高,据人造卫星观测,在300公里高度上,气温高达1000℃以上。所以这一层叫做暖层或者热层。

暖层顶以上的大气统称为散逸层,又叫外层。它是大气的最高层,高度最高可达到3000公里。这一层大气的温度也很高,空气十分稀薄,受地球引力场的约束很弱,一些高速运动着的空气分子可以挣脱地球的引力和其它分子的阻力散逸到宇宙空间中去。

根据宇宙火箭探测资料表明,地球大气圈之外,还有一层极其稀薄的电离气体,其高度可伸延到22000公里的高空,称之为地冕。地冕也就是地球大气向宇宙空间的过渡区域。人们形象地把它比作是地球的“帽子”。

按特征分

第一:按着大气的化学成分来划分。这种划分是以距海平面90公里的高度为界限的。在90公里高度以下,大气是均匀地混合的,组成大气的各种成分相对比例不随高度而变化,这一层叫做均质层。在90公里高度以上,组成大气的各种成分的相对比例,是随高度的升高而发生变化的,比较轻的气体如氧原子、氦原子、氢原子等越来越多,大气就不再是均匀的混合了,因此,把这一层叫做非均质层。

第二:是按着大气被电离的状态来划分,可分为非电离层和电离层。在海平面以上60公里以内的大气,基本上没有被电离处于中性状态,所以这一层叫非电离层。在60公里以上至1000公里的高度,这一层大气在太阳紫外线的作用下,大气成分开始电离,形成大量的正、负离子和自由电子,所以这一层叫做电离层,这一层对于无线电波的传播有着重要的作用。

大气的结构

按照大气在铅直方向的各种特性,将大气分成若干层次。按大气温度随高度分布的特征,可把大气分成对流层、平流层、中间层、热层和散逸层;也可称为对流层、平流层、中间层、暖层和外层。按大气各组成成分的混和状况,可把大气分为均匀层和非均匀层。按大气电离状况,可分为电离层和非电离层。按大气的光化反应,可分为臭氧层。按大气运动受地磁场控制情况,可分有磁层。

近地面的大气层主要通过吸收地面辐射而升温,气温随高度的增加而递减,下部热,上部冷,空气垂直对流运动显著,故称对流层(troposphere)。对流层厚度因纬度和季节的不同而不同:热带较厚,寒带较薄;夏季较厚,冬季较薄。赤道地区对流层厚度可达16~18千米,中纬度地区约10~12千米,两极地区约7~8千米。

自地球表面向上,随高度的增加空气愈来俞稀薄。大气的上界可延伸到2000~3000公里的高度。在垂直方向上,大气的物理性质有明显的差异。根据气温的垂直分布、大气扰动程度、电离现象等特征,一般将大气分为五层。

对流层 对流层是大气的最下层。它的高度因纬度和季节而异。就纬度而言,低纬度平均为17~18公里;中纬度平均为10~12公里;高纬度仅8~9公里。就季节而言,对流层上界的高度,夏季大于冬季。对流层的主要特征;①气温随高度的增加而递减,平均每升高100米,气温降低0.65℃。其原因是太阳辐射首先主要加热地面,再由地面把热量传给大气,因而愈近地面的空气受热愈多,气温愈高,远离地面则气温逐渐降低。②空气有强烈的对流运动。地面性质不同,因而受热不均。暖的地方空气受热膨胀而上升,冷的地方空气冷缩而下降,从而产生空气对流运动。对流运动使高层和低层空气得以交换,促进热量和水分传输,对成云致雨有重要作用。③天气的复杂多变。对流层集中了75%大气质量和90%的水汽,因此伴随强烈的对流运动,产生水相变化,形成云、雨、雪等复杂的天气现象。

平流层 自对流层顶向上55公里高度,为平流层。其主要特征:①温度随高度增加由等温分布变逆温分布。平流层的下层随高度增加气温变化很小。大约在20公里以上,气温又随高度增加而显著升高,出现逆温层。这是因为20~25公里高度处,臭氧含量最多。臭氧能吸收大量太阳紫外线,从而使气温升高。②垂直气流显著减弱。平流层中空气以水平运动为主,空气垂直混合明显减弱,整个平流层比较平稳。③水汽、尘埃含量极少。由于水汽、尘埃含量少,对流层中的天气现象在这一层很少见。平流层天气晴朗,大气透明度好。

中间层 从平流层顶到85公里高度为中间层。其主要特征:①气温随高度增高而迅速降低,中间层的顶界气温降至-83℃~-113℃。因为该层臭氧含量极少,不能大量吸收太阳紫外线,而氮、氧能吸收的短波辐射又大部分被上层大气所吸收,故气温随高度增加而递减。②出现强烈地对流运动。这是由于该层大气上部冷、下部暖,致使空气产生对流运动。但由于该层空气稀薄,空气的对流运动不能与对流层相比。

暖层 从中间层顶到800公里高度为暖层。暖层的特征:①随高度的增高,气温迅速升高。据探测,在300公里高度上,气温可达1000℃以上。这是由于所有波长小于0.175微米的太阳紫外辐射都被该层的大气物质所吸收,从而使其增温的缘故。②空气处于高度电离状态。这一层空气密度很小,在270公里高度处,空气密度约为地面空气密度的百亿分之一。由于空气密度小,在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,氧分子和部分氮分子被分解,并处于高度电离状态,故暖层又称电离层。电离层具有反射无线电波的能力,对无线电通讯有重要意义。

散逸层 暖层顶以上,称散逸层。它是大气的最外一层,也是大气层和星际空间的过渡层,但无明显的边界线。这一层,空气极其稀薄,大气质点碰撞机会很小。气温也随高度增加而升高。由于气温很高,空气粒子运动速度很快,又因距地球表面远,受地球引力作用小,故一些高速运动的空气质点不断散逸到星际空间,散逸层由此而得名。据宇宙火箭资料证明,在地球大气层外的空间,还围绕由电离气体组成极稀薄的大气层,称为“地冕”。它一直伸展到22 000公里高度。由此可见,大气层与星际空间是逐渐过渡的,并没有截然的界限。

保温作用

大气层就好像是一条毛毯,均匀地包住了整个地球,使整个地球就好象处在一个温室之中。白天灼热的太阳发出强烈的短波辐射,大气层能让这些短波光顺利地通过,而到达地球表面,使地表增温。晚上,没有了太阳辐射,地球表面向外辐射热量。因为地表的温度不高,所以辐射是以长波辐射为主,而这些长波辐射又恰恰是大气层不允许通过的,故地表热量不会丧失太多,地表温度也不会降得太低。这样,大气层就起到了调节地球表面温度的作用。这种作用就是大气的保温作用。

发展阶段

原始大气

大约在50亿年前,大气伴随着地球的诞生就神秘地“出世”了。也就是拉普拉斯所说的星云开始凝聚时,地球周围就已经包围了大量的气体了。原始大气的主要成分是氢、氦 、二氧化碳和甲烷等。当地球形成以后,由于地球内部放射性物质的衰变,进而引起能量的转换。这种转换对于地球大气的维持和消亡都是有作用的,再加上太阳风的强烈作用和地球刚形成时的引力较小,使得原始大气很快就消失掉了。

次生大气

地球生成以后,由于温度的下降,地球表面发生冷凝现象,而地球内部的高温又促使火山频繁活动,火山爆发时所形成的挥发气体,就逐渐代替了原始大气,而成为次生大气。次生大气的主要成分是二氧化碳、甲烷、氮、硫化氢和氨等一些分子量比较重的气体。这些气体和地球的固体物质之间,互相吸引,互相依存。气体没有被地球偌大的离心力所抛弃,而成为大气的第二次生命枣次生大气。

今日大气阶

随着太阳辐射向地球表面的纵深发展,光波比较短的紫外线强烈的光合作用,使地球上的次生大气中生成了氧,而且氧的数量不断地增加。有了氧,就为地球上生命的出现提供了极为有利的“温床”。经过几十亿万年的分解、同化和演变,生命终于在地球这个襁褓中诞生了。今天的大气虽然是由多种气体组成的混合物,但主要成分是氮,其次是氧,另外还有一些其它的气体,如二氧化碳、稀有气体等,但数量则极其微小的。

形成过程

有人认为,大气是在地球上诞生后,由于火山活动逐渐从地壳中渗透出来的。在原始大气中,氧的含量非常少,而二氧化碳很多。后来,绿色植物出现在陆地上,通过光合作用,逐渐使原始大气变成了我们认识到的样子。

有人认为,大气是在地球上诞生后,由于火山活动逐渐从地壳中渗透出来的。在原始大气中,氧的含量非常少,而二氧化碳很多。后来,绿色植物出现在陆地上,通过光合作用,逐渐使原始大气变成了我们认识到的样子。

过去人们认为地球大气是很简单的,直到十九世纪末才知道地球上的大气是由多种气体组成的混合体,并含有水汽和部分杂质。它的主要成分是氮、氧、氩等。在80-100公里以下的低层大气中,气体成分可分为两部分:一部分是“不可变气体成分”,主要指氮、氧、氩三种气体。这几种气体成分之间维持固定的比例,基本上不随时间、空间而变化。另一部分为“易变气体成分”,以水汽、二氧化碳和臭氧为主,其中变化最大的是水汽。总之,大气这种含有各种物质成分的混合物,可以大致分为干洁空气、水汽、微粒杂质和新的污染物。

干洁大气成份

干洁空气是指大气中除去水汽、液体和固体微粒以外的整个混合气体,简称干空气。它的主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳等,其容积含量占全部干洁空气的99.99%以上。其余还有少量的氢、氖、氪、氙、臭氧等。

成份表

气 体 | 按容积百分比 | 按质量百分比 | 分子量 |

| 氮 | 78,084 | 75,52 | 28,0134 |

| 氧 | 20,948 | 23,15 | 31,9988 |

| 氩 | 0,934 | 1,28 | 39,948 |

| 二氧化碳 | 0,033 | 0,05 | 44,0099 |

水汽

水汽在大气中含量很少,但变化很大,其变化范围在0-4%之间,水汽绝大部分集中在低层,有一半的水汽集中在2公里以下,四分之三的水汽集中在4公里以下,10-12公里高度以下的水汽约占全部水汽总量的99%。

水汽在大气中含量很少,但变化很大,其变化范围在0-4%之间,水汽绝大部分集中在低层,有一半的水汽集中在2公里以下,四分之三的水汽集中在4公里以下,10-12公里高度以下的水汽约占全部水汽总量的99%。

大气中的水汽来源于下垫面,包括水面、潮湿物体表面、植物叶面的蒸 发。由于大气温度远低于水面的沸点,因而水在大气中有相变效应。水汽含量在大气中 变化很大,是天气变化的主要角色,云、雾、雨、雪、霜、露等都是水汽的各种形态。 水汽能强烈地吸收地表发出的长波辐射,也能放出长波辐射,水汽的蒸发和凝结又能吸收和放出潜热,这都直接影响到地面和空气的温度,影响到大气的运动和变化。

杂质和微粒

大气中除了气体成分以外,还有很多的液体和固体杂质、微粒。杂质是指来源于火山爆发、尘沙飞扬、物质燃烧的颗粒、流星燃烧所产生的细小微粒和海水飞溅扬入大气后而被蒸发的盐粒,还有细菌、微生物、植物的孢子花粉等。它们多集中于大气的底层。

液体微粒,是指悬浮于大气中的水滴、过冷水滴和冰晶等水汽凝结物。

大气中杂质、微粒,聚集在一起,直接影响大气的能见度。但它能充当水汽凝结的核心,加速大气中成云致雨的过程;它能吸收部分太阳辐射,又能削弱太阳直接辐射和阻挡地面长波辐射,对地面和大气的温度变化产生了一定的影响。

大气中杂质、微粒,聚集在一起,直接影响大气的能见度。但它能充当水汽凝结的核心,加速大气中成云致雨的过程;它能吸收部分太阳辐射,又能削弱太阳直接辐射和阻挡地面长波辐射,对地面和大气的温度变化产生了一定的影响。

大气污染物

随着人类社会生产力的高度发展,各种污染物大量地进入地球大气中,这就是人们所说的“大气污染”。

大气中污染物已经产生危害,受到人们注意的污染物大致有一百种左右,主要污染物如表所示。

分 类 | 成 份 |

| 粉尘微粒 | |

| ,硫化物 | SO2(,二氧化硫,),SO3(,三氧化硫,),H2SO4(雾)等 |

| ,氮化物 | NO(,一氧化氮,),NO2(,二氧化氮,),NH3(氨气)等 |

| ,卤化物 | Cl2(氯气),F2(,氟气,),HCl(,氯化氢,),HF(,氟化氢,)等 |

| 碳氧化物 | CO(,一氧化碳,) |

| 氧化剂 | O3(,臭氧,),过氧酰基硝酸脂(PAN)等 |

其中影响范围广,对人类环境威胁较大的主要是煤粉尘、一氧化碳、碳化氢、硫化氢和氨等。

从污染物来源看,主要有燃料燃烧时从烟囱排出的废气与汽车排气和工厂漏掉跑掉的毒气,而烟囱与汽车废气约点总污染物的百分之七十之多。

物质循环

首先是大气中的水分通过降水进入土壤,滋养地面万物,土壤中水一方面通过植物的呼吸和蒸发以及土壤本身的蒸发排放到大气中,另一部分与植物和有机物的碳,氮,硫,磷元素产生生物化学反应,通过呼吸与分解又向大气排放二氧化碳,第三部分成为地表河流与地下水,在他们流向海洋的过程中遇到动物排泄的粪便,产生生物化学反应,这些反应物与陆地上的碳,氮,硫,磷一起流入海洋,成为海洋生物的养分的一个来源,海洋生物的呼吸与分解又把二氧化碳排放到大气中。大气中二氧化碳的另一个来源是人类燃烧矿物化石(煤,石油,天然气等)。大气的二氧化碳通过光和作用成为陆地植物,海洋浮游植物的成分,同时上述生物向大气排放氧气。

实际大气中除了气体成份之外,还有各种各样的固体、液体微粒。称悬浮着液体、固体粒子的气体为气溶胶,悬浮在气体介质中沉降速度很小的液体和固体粒子称为气溶胶粒子,简称气溶胶;包括尘埃、烟粒、海盐颗粒、微生物、植物 孢子、花粉等,不包括云、雾、冰晶、雨雪等水成物。最小的气溶胶粒子基本上由燃烧产生,如燃烧的烟粒,工业的粉尘,森林火灾,火山爆发等,也有宇宙尘埃。大粒子和巨粒子的气溶胶粒子可由风刮起的尘埃、植物孢子和花粉或海面波浪气泡破裂产生。

气溶胶粒子可以吸附或溶解大气中某些微量气体,产生化学反应,污染大气。气溶胶粒子还能吸附和散射太阳辐射,改变大气辐射平衡状态,或影响大气能见度。

大气变暖

现状

据有关报道,中国科学院的科研人员利用自行设计的高精度冰芯气泡甲烷提取分析系统,对青藏高原达索普冰芯进行了研究测试、实验分析,获得了近两千年来高分辨率中低纬度大气甲烷纪录,使大气温室气体与全球气候变化相互作用的研究取得了突破性进展。通过对青藏高原达索普冰芯中甲烷记录的研究,科研人员发现,1850年以来大气中甲烷含量急剧上升,在过去的150年里上升了1.4倍。而在两次世界大战期间人类活动甲烷排放呈负增长。专家称,这一研究将为全球大气的分布和变化特征提供定量评估的依据。

研究表明,随着温室气体的不断排放,地球大气的“温室效应”会越来越强。温室气体主要由水蒸气、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、氟里昂等成分组成,其中甲烷的温室效应是二氧化碳的20倍,且在大气中的浓度呈现出快速增长的趋势。此外,研究还预测出:随着温室气体的大量排放,全球气温将普遍上升。同时,地球生态系统将面临中纬度地区生态系统和农业带向极区迁移和生物多样性降低的威胁,突发性的气候灾难频度增强,这些都将直接影响人类的生存与发展。

20世纪末,随着全球人口 的增长和人类活动的加剧,人类向大气中排放的温室气体越来越多,使大气中温室气体的含量成倍增加。专家指出,这些温室气体将通过气候系统控制自然能量的流向,从而影响全球气候的变化。事实上,人类排放到大气中的气体无一例外都要通过自然过程来消除,而消除过程本身则要通过破坏现有的气候、环境及生态系统来完成。人类愈发认清:在环境污染的肇事者名单中,无人可以逃脱;而在环境恶化的受害人名单中,也没谁可以幸免。每一个人不仅仅是环境污染的受害者,也是环境污染的制造者,更是环境污染的治理者。环境保护不仅仅是一个口号、一个话题,它更是一门系统的科学,更是一种意识、一种理念、一种生活方式。环境保护不但需要政府和专家学者,也需要公众的广泛参与,环境保护要从娃娃抓起,让每一个公民从小养成保护环境的习惯,政府的理念要坚定,宣传要细化到位,打持久战。

原理

世界上,宇宙中任何物体都辐射电磁波。物体温度越高,辐射的波长越短。太阳表面温度约6000K,它发射的电磁波长很短,称为太阳短波辐射(其中包括从紫到红的可见光)。地面在接受太阳短波辐射而增温的同时,也时时刻刻向外辐射电磁波而冷却。地球发射的电磁波长因为温度较低而较长,称为地面长波辐射。短波辐射和长波辐射在经过地球大气时的遭遇是不同的:大气对太阳短波辐射几乎是透明的,却强烈吸收地面长波辐射。大气在吸收地面长波辐射的同时,它自己也向外辐射波长更长的长波辐射(因为大气的温度比地面更低)。其中向下到达地面的部分称为逆辐射。地面接受逆辐射后就会升温,或者说大气对地面起到了保温作用。这就是大气温室效应的原理。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。