先天性外展性髋挛缩

定义

概述

先天性外展性髋挛缩是一种姿势畸形,主要表现为双下肢不等长。一般认为本畸形是胎儿在子宫内位置异常所引起的姿势性畸形。早期病理改变仅仅是外展肌短缩。若出生后未能及时治疗,可导致髋外展肌、外旋肌挛缩。但有些病例外展肌短缩性改变可自行消失。

病因

本病病因尚未完全明确,多数认为是由于胎儿在宫内位置不正,使外展肌群(主要是阔筋膜张肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌)和外旋肌群及髋关节囊发生挛缩所致。出生后多不被发现,走路后才被重视。有人认为是因为外展和外旋肌群先天性肌营养不良,或多次肌肉注射所致。在解剖学上,阔筋膜张肌起于髂前上棘和髂嵴外唇,肌腹呈梭形其纤维向下而向后在股骨上中部,移行为髂胫束,其深层则在阔筋膜张肌深面向上,附着于关节囊外侧。臀中肌起于髂骨臀面,而成一扁平扇形肌束,止于大转子,前部被阔筋膜张肌覆盖,后部为臀大肌掩盖。臀大肌向后上牵拉髂胫束,臀中、小肌向上、内牵拉大转子上缘而出现下肢外展位,而有相应的临床表现。

症状

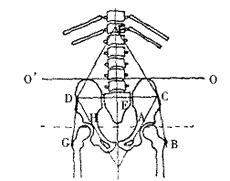

正常婴儿俯卧,双髋关节置于中立时,其两侧髂嵴则在同一水平。而罹患外展性髋挛缩的婴儿,在俯卧位及双髋关节保持中立位时,则出现骨盆倾斜,其患侧髂嵴明显低于健侧,患侧下肢也长于健侧,腰椎棘突凸向患侧,并有臀纹、腘横纹不对称。但是,若将患侧下肢置于外展30°以上,这些体征可完全消失。

正常婴儿俯卧,双髋关节置于中立时,其两侧髂嵴则在同一水平。而罹患外展性髋挛缩的婴儿,在俯卧位及双髋关节保持中立位时,则出现骨盆倾斜,其患侧髂嵴明显低于健侧,患侧下肢也长于健侧,腰椎棘突凸向患侧,并有臀纹、腘横纹不对称。但是,若将患侧下肢置于外展30°以上,这些体征可完全消失。

有学者通过总结,将本病分为三种类型:

(1)伸直型:以阔筋膜张肌及臀中肌前缘增厚、挛缩为主,伸膝、伸髋时双膝不能靠拢为主要表现。

检查

1、体格检查

正常婴儿俯卧,双髋关节置于中立时,其两侧髂嵴则在同一水平。而罹患外展性髋挛缩的婴儿,在俯卧位及双髋关节保持中立位时,则出现骨盆倾斜,其患侧髂嵴明显低于健侧

,患侧下肢也长于健侧,腰椎棘突凸向患侧,并有臀纹、腘横纹不对称。但是,若将患侧下肢置于外展30°以上,这些体征可完全消失。

2、X线检查

X线片检查可在骨盆正位片上发现健侧髋臼顶壁骨化延迟。这与健侧髋臼处在内收位,其股骨头作用于髋臼中心的压力减少有关。若外展挛缩未早期矫正,可造成健侧髋半脱位。X线检查还能除外引起骨盆倾斜的一些畸形,诸如腰骶部半椎体、先天性脊柱侧凸等。

鉴别诊断

(1)臀肌挛缩症因多次肌肉注射所,其表现为患者臀肌块缩小,外侧皮肤凹陷,呈“尖臀征”,多为臀大肌、臀中肌的挛缩,手术切断松解挛缩之臀肌筋膜。臀肌挛缩症大部分患者通过挛缩部分切除松解术可获得良好效果。

(2)先天性髋关节脱位病因学说较多,病理多趋向于接近出生时胎儿关节囊膨胀,出生后股骨头在关节内松弛,随之出现髋臼变浅,臼内充填肪组织,股骨头移于臼外,头小于髂骨翼相互挤压而变形,随之出现肌肉萎缩、腰前凸、臀部后耸之摆动式步态。因年龄不同而采取不同的治疗方法。且先天性髋脱位者多有外展受限,套叠试验阳性。而本病髋外展活动增加,Ober试验阳性等,容易与先天性髋脱位相鉴别。

并发症

由于挛缩的臀中、小肌的牵拉使患肢长期处于外展、外旋的位置和健肢处于内收位置时,股骨头与髋臼处于非同心圆的位置上,导致股骨头同心圆的压力减小,健侧可出现髋臼发育不良,严重者甚至出现股骨头半脱位。同时,由于挛缩组织对骨盆的牵拉,致使骨盆向患侧倾斜,从而引起继发性脊柱侧凸、姿势性斜颈和足外翻畸形等。

治疗

治疗本病的原则是早诊断、早治疗。先天性外展性髋挛缩的药物治疗方法目前尚未得到推广,临床一般采用下述方法治疗先天性外展性髋挛缩:

非手术治疗

非手术治疗以按摩、牵引外展肌群为主,目的是松解外展、外旋肌群及关节囊,以减轻临床表现达到治疗效果。

早期手法被动活动,可获得完全矫正。生后二周内是治疗本病的最好时机,坚持被动牵拉挛缩的外展肌群,可望在四至八周内治愈。手法操作时将婴儿置于俯卧位,保持健侧髋、膝关节屈曲,使腰椎前凸消失。术者左手稳定骨盆和健髋,右手握持患侧膝部,尽量将髋关节过伸,继而内收、内旋髋关节,并在此位置上保持10秒钟后放松。如此重复20次左右,每天做四至六次。对严重的外展肌挛缩者,则需做肢体牵引和双髋人字石膏固定,保持患髋内收、伸直和内旋位固定三至四周。

手术治疗

手术切口选在大转子下方,因病变组织多位于臀大肌外下移行于髂胫束处,呈2~6cm宽的片状挛缩,以筋膜变性增厚为主,臀肌及关节囊变性相对较轻。病理变化均为“明显、变性之肌肉及神经纤维”。故无论是屈曲型还是伸直型,均应横形切断紧张、变性、挛缩之阔筋膜张肌,在伸髋伸膝位内收下肢,注意此时应下压双侧髂骨,避免臀部离床及骨盆倾斜,但要区分开本病史较长继发的骨盆倾斜,甚至脊柱侧凸者。若能超过中线且臀中、小肌不紧张、屈髋屈膝位双膝能自然并拢,手术即完成;若单纯阔筋膜张肌切断仍不能内收下肢,可顺切口上延而作臀大肌部分、臀中、小肌纤维挛缩部分切开,直到伸直双下肢交叉超过中线,屈髋屈膝位能自然并拢双膝为至;若仍不能解决问题,再切断挛缩、变性之关节囊,并延长关节囊,达到彻底松解为止;臀部软组织呈板状挛缩者,估计单纯松解不能解决时,可作髂嵴切开,髂骨外板剥离臀肌起点并下移起点,其优点是既能获得良好手术效果,又能防止广泛松解带来的伸髋无力和髋关节不稳。

预防

出生后未能及时治疗,可导致髋外展肌、外旋肌挛缩。但有些病例外展肌短缩性改变可自行消失。还需注意对于术后的患者,应注意早期进行锻炼,但过早的功能锻炼可能会让儿童产生害怕疼痛的心理而拒绝功能锻炼,故临床上需根据儿童的特点,选择合适的时机,以确保患儿能够尽早恢复又不留下后遗症。

病例

一般资料

本组84例,男46例,女38例;年龄4~33岁,平均8.5岁,大于16岁者3例(3.6%)。双侧臀肌挛缩者82例,单侧臀肌挛缩者2例,其中1例合并股骨头坏死(Ⅱ期)。82例有反复臀肌注射史,2例有1~4次臀肌注射史,其中92%(77/84)为农村患者。臀肌挛缩症患者的临床表现:走路呈“外八字”步态,合并有骨盆倾斜者走路多为“跛行”,跑步或上楼时尤为明显,坐位时双腿不能在膝上交叉,不能并膝下蹲,下蹲时必须分开双腿向外做“划圈”动作。

术前检查

臀肌挛缩症患者,臀部外上方可见皮肤凹陷成沟状,皮下可触及条索带,Ober征[1]阳性,下肢内收试验阳性:即立正时出现骨盆倾斜,且臀部皮纹不对称,而当两腿分开髋外展时骨盆倾斜消失。本组84例患者双下肢立正时一足跟离地0.5~4.0cm,其中62例超过1.5cm,但双下肢绝对长度相等;骨盆倾斜角(双侧髂前上棘连线与水平线夹角)为5°~25°,平均为15°。对45例患者行站立位X线检查,显示有骨盆倾斜者41例,其中有1例合并股骨头坏死(Ⅱ期),2例合并有非结构性腰椎侧凸;另外有4例X线检查未发现异常表现,考虑为:

(1)摄X线片时患者体位变动,若假性长肢侧稍有外展、双下肢分开或长肢侧稍为屈膝,则可表现为骨盆不倾斜;

(2)轻度骨盆倾斜在X线片上不易显示,故仅依靠X线片不能确诊是否患有骨盆倾斜。

手术方法

本组84例患者均接受手术治疗,根据骨盆倾斜方向、下肢内收受限程度,分别选择绕大转子弧形切口、大转子上横行切口、大转子上纵行切口三种手术切口。

本组84例,由于骨盆倾斜而造成的假性长肢侧,所有患者均采用大转子上纵行切口;而由于骨盆倾斜而造成对侧的假性短肢侧的患者中,有48例屈髋30°~60°时内收受限最严重,则采用大转子上横行切口;有34例屈髋60°以上内收受限最严重,则采用绕大转子弧形切口;另有2例是单侧病变。术中观察两侧髋关节0°方向,臀肌挛缩不平衡,且有多块肌肉挛缩,主要有髂胫束、臀大肌髂胫束移行部、外旋小肌群、臀中肌和臀小肌,我们重点探查臀中肌和臀小肌。

术中统计假性长肢侧(立正时足跟着地侧)臀肌挛缩情况,36例有臀中肌挛缩(43%),76例有臀小肌挛缩(90%),其中包括臀中肌和臀小肌同时挛缩;而对侧(假性短肢侧),臀中肌和臀小肌挛缩共22例(26%),而且挛缩带截面积明显小于假性长肢侧。彻底松解挛缩组织,对臀肌挛缩超过1/3者,可行臀大肌至股骨转子止点斜行切断延长术,并将臀大肌部分前移缝合至大转子处。在16岁以上的3例患者中,1例合并Ⅱ期股骨头坏死者,术中同时行股骨头钻孔减压术。

结果

本组获随访68例,随访时间3个月~8年,平均2.6年。63例(93%)骨盆倾斜完全矫正,其中61例一次手术成功,2例因术后发现未松解挛缩的臀小肌,使骨盆倾斜未完全矫正而进行再次手术,获得完全矫正,术后患者恢复正常步态,可并膝下蹲,臀肌肌力无明显减弱。3例(4%)骨盆倾斜部分矫正者,通过功能锻炼仍残留轻度步态异常。2例(3%)因臀肌外展肌肌力减弱,术后步态轻度不稳,经半年以上功能锻炼后恢复正常。

术后84例中有2例发生伤口渗液,其中1例经3周的换药,伤口愈合,1例再次清创缝合伤口后愈合;其余82例伤口均一期愈合。术后病理检查均显示肌纤维横纹消失,玻璃变性或纤维化。本组有6例挛缩组织在美国MTS公司制造的MTS858材料试验系统上测定其拉伸的力学性质。生物力学测试显示,挛缩带的极限强度、弹性模量均明显高于正常臀肌,而臀肌的极限应变均明显高于挛缩组织。

讨论

一、病因分析

臀肌挛缩症,由Valderrama首次报告。大部分学者认为反复肌内注射是引起臀肌挛缩的主要原因,特别对苯甲醇稀释青霉素肌内注射反应最大,肌肉因变性、坏死,而致纤维化。部分学者还认为与免疫、瘢痕体质、儿童易感因素和遗传因素等有关。

我们对珠江三角洲地区年龄为3~6岁的学龄前儿童,其中男3625名(58.5%),女3375名(41.5%),进行流行病学调查。结果显示:农村5250名儿童,患臀肌挛缩症218例(4.2%),城镇950名儿童,患臀肌挛缩症11例(1.1%),农村发病率高于城市;且营养不良、卫生条件差、生活地面不平坦地区发病率高于营养卫生条件好的平原地区。也有报道认为臀肌挛缩症与外伤有关,但导致骨盆倾斜的原因尚不明确。

郑启新认为,臀中肌挛缩导致骨盆倾斜是由于挛缩肌肉组织的“缰绳作用”,即牵拉同侧骨盆而对侧髂骨前外侧端抬高。我们观察发现,立正时出现骨盆倾斜,使一侧足跟离地,而当两腿分开髋外展时骨盆倾斜消失。本组84例中,有76例为臀小肌挛缩(90%),而臀中肌挛缩仅有36例(43%),因此推测臀小肌挛缩是导致骨盆倾斜的主要原因。2例骨盆倾斜未完全矫正者,当再次手术时发现,骨盆倾斜未完全矫正的原因是第一次手术未松解臀小肌挛缩带所致。臀中肌和臀小肌均起外展作用,臀小肌的支持力大于臀中肌。根据吴维才等股杠杆理论,髋关节中立位时,额状面上臀中肌纤维与下肢纵轴线所成角度大于臀小肌,臀小肌起“缰绳作用”力度更大,但由于臀小肌位置深被臀中肌遮挡,所以松解时容易遗漏,因而影响矫正效果。

二、术前检查

正确制定手术方案,避免手术中的盲目性。曾湘穗等利用Ober征对臀肌挛缩进行分级,但是部分臀肌挛缩合并骨盆倾斜患者Ober征阴性,即在屈髋、屈膝90°时内收受限,而单独屈髋0°~30°时也发生内收受限。说明臀肌挛缩患者髋关节屈曲角度不同,髋关节内收受限程度也不同。我们认为髋关节屈曲在某一角度内收受限最严重时,此角度相应方向的肌肉挛缩可能也最严重。挛缩的肌肉起“缰绳作用”牵制着髂骨与大转子,致使髋关节内收受限。手术虽可松解挛缩的肌肉使患者坐位时可交叉双腿,但难以确定下肢短缩是否已被矫正。骨盆倾斜术后需经过一段时间的功能锻炼才能恢复正常体位。

三、手术切口的选择

根据挛缩带的位置选择切口。骨盆倾斜假性长肢侧以臀中肌、臀小肌中部挛缩为主,行大转子上纵行切口显露更为直接。而对屈髋30°~60°时内收受限最为严重者,常以松解臀大肌髂胫束移行部及臀中肌后缘挛缩为主,即采用大转子上横行切口更易达到松解的目的。对屈髋60°以上内收受限最为严重者,常以松解臀大肌后缘、臀中肌后缘、外旋肌群挛缩为主,通常采用绕大转子弧形切口,俞辉国等认为,此切口能更清楚、安全地显露主要松解部位。

四、术后骨盆稳定性问题

认为若臀中肌、臀小肌挛缩只是小部分肌肉挛缩,挛缩带直径在1~4cm时,仅切除挛缩带而不切除过多的正常组织,并不会导致骨盆不稳而出现Trendenlenburg步态等情况。若臀中肌、臀小肌挛缩超过1/3,需做部分臀大肌至股骨转子止点斜行切断延长术,并将臀大肌部分前移缝合至大转子处。本组有2例因过多切断臀中肌、臀小肌,至臀肌外展肌肌力减弱,出现骨盆轻度不稳,经过半年以上功能锻炼后恢复正常。

综上所述,对臀肌挛缩导致的骨盆倾斜,术前检查应注意臀肌挛缩的部位;手术需重点检查假性长肢侧(立正时足跟着地侧)臀中肌、臀小肌,明确肌肉挛缩的具体部位、程度及选择合适的切除范围;术后早期进行系统功能锻炼,对矫正骨盆倾斜,保持骨盆稳定起促进作用。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。