黏多糖贮积症Ⅴ型

概述

黏多糖贮积症(mucopolysaccharidosis,MPS)是一组溶酶体累积病,是由于溶酶体水解酶缺陷,造成酸性黏多糖(葡糖氨基聚糖)降解受阻黏多糖在体内积聚而引起一系列临床症状。黏多糖是结缔组织间的主要成分,包括透明质酸硫酸软骨素、硫酸皮肤素、硫酸类肝素和硫酸角质素,这些多糖都是直链杂多糖,可同时与一条蛋白质肽链结合,聚合成更大的分子。正常溶酶体中含有许多种糖苷酶,其中有10种参与葡糖氨基聚糖链的降解过程它们中任何一种糖苷酶的缺陷都会造成葡糖氨基聚糖链分解障碍而在溶酶体内积聚,并自尿中排出。

黏多糖贮积症患者由于过多的黏多糖贮积于骨、软骨等组织或器官内从而影响到这些组织或器官的正常发育,多余的黏多糖从尿中排出,发生一系列的临床症状和影像学表现。黏多糖贮积症属先天性或原发性代谢异常综合征。

根据尿糖中所含酸性黏多糖的种类,相关个别酶缺乏和活性低下的种类以临床表现和影像学表现的不同,将黏多糖贮积症分为7大类型,每一型又分为2~4个亚型其中黏多糖贮积症ⅠⅣ型最为常见且较具特征性,而尤以Ⅰ型最典型,为黏多糖贮积症的原型。

病因

(一)发病原因

本病的病因是常染色体隐性遗传。

(二)发病机制

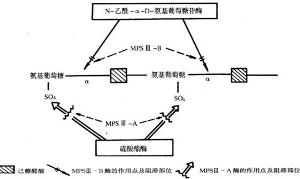

本病的发病机制是基本代谢缺陷,是病人体内缺乏a-L-艾杜糖醛酸酶,正常时,该酶水解a-L-艾杜糖醛键,这种化学键既见于硫酸皮肤素,也见于硫酸乙酰肝素内,该酶缺乏可导致这两种黏多糖成分过多沉积于细胞内,从而损伤细胞功能。

病理:本型的病理改变在某些方面与MPSⅠ型相似,显微镜检查肝组织肝实质细胞和库普弗细胞含有大量空泡,脾脏结缔组织增加,脾窦周围脂肪软骨细胞营养不良,肾,淋巴结,心内膜,心瓣膜及血管壁内均含有包涵体大细胞,脑组织神经元正常,无胶质变性,仅有某些脂褐质颗粒,此与MPS Ⅰ型改变明显不同,但脑灰质结缔组织内有脂肪软骨细胞营养不良浸润,可在皮肤,黏膜和结膜内见到包涵体及胶原纤维异常。

临床表现

临床症状与MPS I-H型相似,但较轻,最早出现和主要症状是进行性角膜周边部浑浊,可发生色素性视网膜炎,于6~8岁出现轻度关节强直,爪状手,面,容轻度粗笨样,口宽大,多毛,无明显侏儒,可有肝大,脾不大,可有耳聋,智力正常,有的甚至聪明过人,也有的出现精神病症状,由于胶原组织压迫神经,常出现腕管综合征(正中神经分布区感觉障碍,手指水肿,鱼际萎缩),以后可出现主动脉瓣关闭不全或狭窄。

诊断

根据病史临床表现、实验室检查和X线、CT磁共振、B超、产前检查等手段可确诊。

鉴别诊断

1.多发性硫酸脂酶缺陷症本病的临床表现与黏多糖增多症有相似之处,但智力低下和神经系统症状较黏多糖增多症出现更快常类似于异染性白质萎缩症。患者常有肝肿大和固定的皮肤鱼鳞癣实验室检查无黏多糖尿及细胞酶缺乏。

2.全身性神经节脂苷沉积症(GML神经节脂苷病)兼有脂肪和黏多糖贮积病的临床特点。患儿在婴儿期即有严重的全身神经节脂苷沉积,智能发育迟缓,肌张力低下,肝脾肿大,半数以上的患者有皮肤黄斑和樱红点。

3.甘露糖苷增多症有精神运动发育迟缓,听觉丧失丑陋面容肝脾肿大,肌张力低下,轻度的多发性骨发育不良等。尿中有大量的甘露糖低聚糖,无黏多糖尿。

3.甘露糖苷增多症有精神运动发育迟缓,听觉丧失丑陋面容肝脾肿大,肌张力低下,轻度的多发性骨发育不良等。尿中有大量的甘露糖低聚糖,无黏多糖尿。

4.岩藻糖病患者面容丑陋,肝脾肿大,严重的精神、运动发育迟缓,多发性骨发育不良。尿中排泄含有低聚糖的岩藻糖,无黏多糖尿。

5.天门冬酰氨葡萄糖尿症容易与Hurler综合征及Hunter综合征相混淆。患儿出生时正常,逐渐出现宽鼻、塌鼻梁、鼻孔前屈、厚唇等丑陋面容,并有短颈,头颅不对称,脊柱侧凸,肝脾肿大,尿中含有大量的天门冬酰氨葡萄糖。

6.黏脂病黏脂病Ⅰ型的临床表现和X线改变与Hurler综合征有许多共同之处。但黏脂病多数有肌阵挛性抽搐,肌肉萎缩、舞蹈病样手足徐动,眼球震颤以及皮肤黄斑和樱红点。尿中涎酸结合的低聚糖排泄量增加,黏多糖水平正常。

黏脂病Ⅱ型的精神运动发育迟缓发生较早,且发展较快早期有牙龈增生,胸廓狭小,心瓣膜病多见,无角膜混浊,半岁左右即可见长骨骨膜形成,患儿常早年夭折。尿中无黏多糖增多。

7.Kneist综合征临床表现与Morquio综合征相似,包括大头,鼻梁塌陷,腭裂,短颈,钟状胸,视网膜剥离,听力损害腹外疝肢体和躯干短小,弓形胫骨脊柱后凸,关节强直等。患儿亦可有硫酸角质素尿,但无N-乙酰半乳糖苷-6-硫酸酯酶或β-半乳糖苷酶缺乏。

检查

1.X线检查

(1)MPSⅠ型:在MPSⅠ型的各亚型中,骨骼改变的X线表现亦是以Hurler综合征最为严重。

①头颅:出生后6个月以内基本正常其后逐渐出现颅缝早闭,前囟门闭合延迟。头颅前后径增大呈舟状。脑脊膜增厚可引起阻塞性脑积水可使头颅进一步增大蝶鞍前后径增大,呈仰卧的鞋形;有蛛网膜下囊肿者,可出现蝶鞍增大。颅骨板致密板障增厚,颅底及眶顶亦有硬化。蝶窦、乳突与鼻旁窦发育及气化不良下颌骨粗短,钩状突发育不良,呈扁平或凹陷踝状窝变浅、不规则。牙齿小排列稀疏不齐,磨牙常位于下颌支内。

②脊柱:椎体上下缘呈双凸或椭圆形齿状突短小,可有寰枢关节半脱位。胸椎下段和腰椎上段(胸12、腰1或腰1、腰2)椎体短小呈卵圆形,其前下缘变尖,呈“鸟嘴”样突起,并向后移位形成后凸畸形。

③胸廓:肋骨脊柱端细小,中段至胸骨端逐渐增宽,呈“船桨”样改变。锁骨内侧段明显增粗,外侧段较细并上翘。肩胛骨位置升高,略呈等边三角形,下角变尖,肩胛盂浅而小,甚至消失。肱骨头扁小,颈-干角变小,甚至可呈直角,可有内翻畸形。

④骨盆:髂骨翼外展,髂骨基底部内下方变窄,坐骨闭孔呈椭圆形,耻骨联合增宽。髋臼外上缘呈斜坡状,髋臼变浅,髋臼角增大。股骨头扁小致密,股骨头骺核扁小或不规则且出现时间较晚,股骨颈细长,颈-干角增大呈外翻。

⑤长管骨:上肢改变较下肢明显。由于骨干的塑形障碍,致使骨干粗而短,两端逐渐变细,骨皮质变薄,骨髓腔增大。干骺端可见横条形发育障碍线,骨骺小、不规则,或出现迟延。

⑥短管骨及腕部:掌(跖)、指(趾)近端增粗,远端变尖,呈弹头样。末节指骨(尤其是拇指)远端变尖细,呈爪样屈曲畸形。腕骨不规则,骨化延迟,骨化中心小,且数目少于同龄儿童尺桡骨远侧端发育障碍,腕端关节面呈“Ⅴ”形改变。

(2)MPSⅡ型:骨骼系统改变类似于Hurler综合征,但出现时间相对较晚,进展较慢,改变常较轻。主要改变包括:长骨骨干增宽,多发性骨发育障碍。蝶鞍呈“船桨”样肋骨改变,腰椎呈“鸟嘴”样突出。

(3)MPSⅢ型:本型的骨骼异常较轻微,可有颅顶、颞后部及枕骨增厚乳突气化不良;椎体上下缘稍隆起,或呈椭圆形;锁骨内侧端增宽,部分病人前肋呈“船桨”样增宽;髂骨翼外展,髂骨体短而窄。髋臼上缘较平直;管状骨粗短,干骺端稍增宽,可伴有骨的塑形障碍。骨髓腔窄小、不规则。

(4)MPSⅣ型:头颅、蝶鞍正常。早期椎体略呈圆形其后逐渐变为扁平,前缘正中有舌样突出,椎间隙增宽;齿状突细小或缺如,易引起寰枢关节不稳。胸廓前后径增大,胸骨短缩,并有前突弯曲呈鸡胸状;肋骨前端凹陷,并有增宽、外展,后肋端变细。锁骨内侧端增宽,呈蝶翼状伸向外上方肩胛骨较小,位置升高,肩胛盂变浅或消失。髂骨翼外展,髂骨基底部缩窄,髋臼变浅,由外上向内下呈斜坡状改变,坐骨及耻骨粗短。股骨头干骺端膨大、凹陷、不规则,股骨颈-干角增大,可有髋关节脱位。股骨下端和胫骨上端骨骺扁小,干骺端增宽,呈双重或波浪状致密带,骺线变窄。尺、桡骨远端骨骺小而不规则,甚至消失关节面呈斜坡状;腕骨细小、不规则。长骨普遍粗短,干骺端呈不规则增宽,并有尖角状突起;骨皮质变薄骨小梁稀疏且不规则,骨髓可有缺血性坏死样改变。掌指骨粗短,非骺端变窄。

(5)MPSⅥ型:类似于Hurler综合征。部分患者可有骨骺缺血性坏死样改变以股骨头骨骺多见。

(6)MPSⅦ型:主要为多发性骨发育不良,X线表现与Hurler综合征相似。

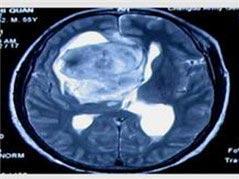

2.CT与磁共振(MRI)可准确地了解包括大脑、脊柱骨(软骨)、关节、呼吸道及心血管系统等结构改变的程度和范围。二者均可清楚地显示颅骨发育不良、大脑白质改变、脑积水蛛网膜下腔狭窄、蛛网膜囊肿、颅颈关节的硬脑膜增厚、脊髓压缩等。但在脑白质检查方面,磁共振较CT更为敏感和可靠通常,病程越长则CT与磁共振检查的改变越明显。

3.B型超声用于宫内检查时,可发现胎儿有无骨关节畸形、肝脾肿大和脑积水等异常。

3.B型超声用于宫内检查时,可发现胎儿有无骨关节畸形、肝脾肿大和脑积水等异常。

4.组织活检活体组织检查显示肝细胞、皮肤或结缔组织中的成纤维细胞所含的黏多糖代谢酶活性均显著降低。

5.产前检查通常不作为正常妊娠的常规检查。对于生有甘露糖苷增多症患儿的女性,再次怀孕时可行羊水黏多糖浓度及羊水细胞的酶活性测定如果羊水黏多糖浓度明显增高羊水细胞酶活性显著降低,则产前诊断可以确定。

治疗

本症缺乏彻底根治的方法。虽然在黏多糖增多症的治疗领域已取得了某些进展但大多处于研究阶段,尚未在临床治疗中广泛采用。最有希望治疗黏多糖增多症的方法是特异性的酶替代治疗及基因治疗,二者可改善患者的临床表现以及生存情况。

特异性酶替代治疗可有两种不同的形式。一种是直接给体内输入经过微包裹的酶,此为直接法。另一种则为间接法,即利用反转录病毒进行转基因处理,使患者自体的周围血淋巴细胞或骨髓造血祖细胞逆向转化为含有正常酶基因的细胞或通过骨髓移植给患者体内植入含有正常酶基因的骨髓细胞,从而使患者体内可以自身合成所缺乏的黏多糖代谢酶,上述2种类型的治疗方法均处于临床研究阶段。外科手术主要用于治疗某些躯体和器官的缺陷如心脏瓣膜的置换、角膜移植严重的脊髓压缩等。

预后

1.黏多糖贮积症Ⅰ型患者病变呈进行性发展,常于15岁左右因心脏病变及呼吸道反复感染而死亡因环枢半脱位,而压迫背髓或背膜,引起颅压升高,甚至危及生命。存活患者均有骨关节功能障碍,并可早发关节退变。

2.黏多糖贮积症Ⅱ型患者存活较长,一般可存活20~30年,病变为进行性发展,病人因心脏、呼吸系统严重受累死亡。

3.黏多糖贮积症Ⅲ型本病有进行性智力减退,骨骼改变常在儿童期可修复,甚至在骨骺融合后可完全消失。但骨关节畸形和塑形异常,则无法完全恢复。少数病人因呼吸道受累而死亡。

4.黏多糖贮积症Ⅳ型很少于儿童期死亡,多数病存活数十年但本病易累及主动脉瓣和呼吸道,致心肺功能不全死亡。患者还可因寰枢关节半脱位引起中枢神经系统严重受损。

5.黏多糖贮积症Ⅶ型重型者常因心脏病变夭折。因关节挛缩可影响到患者正常生活。存活者,均可过早发生继发症、退行性骨关节病。

黏多糖增多症患者的寿命明显缩短,平均预期寿命一般为10~20岁。主要的死亡原因为冠状动脉和主动脉瓣损害以及肺部感染如能早期诊断,并有效减少体内黏多糖的堆积,将有助于患者智力状况的改善,混浊的角膜可恢复透明,肿大的肝脏和脾脏得以缩小阻止骨骼畸形的进一步发展从而大大地改善患者的生活质量,延长寿命。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。