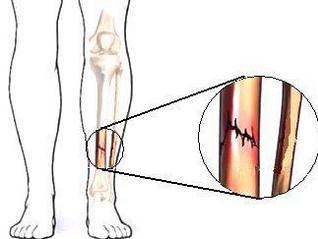

胫骨应力骨折

疾病概述

在体育运动和军事训练中,应力骨折最常见的部位是胫骨,多数报道占所有应力骨折的半数以上,刘大雄报道占78.0%,黄昌林报道达83.3%。胫骨应力骨折的发病部位因运动项目的不同而各异,行军训练的新兵群体多发生在近段胫骨的后内侧,中长跑运动员好发于胫骨中下段的后侧,而芭蕾舞演员则多发生在胫骨中段的前侧。

疾病病因

(一)发病原因

(一)发病原因

本病是体育运动和军事训练中的过度使用性损伤所致。

(二)发病机制

胫骨应力骨折由Alemen于1929年首次提出;1956年,Burrous报道5例芭蕾舞演员的“胫骨疲劳骨折”,1958年,Devas报道17例运动员的胫骨应力骨折,其中11例X线片有骨折线,6例只出现骨膜反应,1975年Clement提出:过多应力首先引起小腿肌肉疲劳,使其失去吸收应力的作用,此后应力直接作用于胫骨,产生胫骨骨膜炎以至骨折,胫骨在受到应力性损伤后,可通过其内部结构的改建逐步适应应力的变化,多数情况下并不导致骨折,因此,临床上也把只出现骨膜下骨增生而无明显骨折线的一类损伤称做应力性骨膜炎,除骨的应力反应外,应力性骨膜炎也可能与肌肉和骨间膜的牵拉有关,实际上这也是应力性骨折的一种类型。

症状体征

诊断检查

诊断:根据病史、临床表现及X线片可作出诊断。尤其对有过度使用性损伤史的患者,如小腿局部肿痛、压痛,迁延数天无好转或反而加重者,虽然此时X线片无阳性发现,应高度警惕本病,不应视做软组织损伤而延误治疗。

实验室检查:无相关实验室检查。

治疗方案

预防及预后

预后:预后良好。

预防:应力骨折重在预防。近年来国内外对运动和训练中应力骨折预防的研究报告很多,大致有以下几个方面。

1.选择场地与改善装备通过选择运动场地及改善装备,以吸收震荡而减少应力损伤。如Greaney(1983)选用草地,Mepoil(1991)应用软垫鞋,Milgrom(1992)应用减震鞋。场地选择应避免甲板、水泥路面等硬质地,而以平整的泥土或砂石场地为好。

2.科学安排训练控制训练强度,以利于应力性骨破坏和骨修复的平衡。对新兵和青少年运动员,应强调循序渐进,逐步加大运动量。根据应力骨折的发病规律,Scully(1982)提出周期性训练,主张在训练第3周安排上肢或其他适应性训练,以避开下肢应力骨折的高峰期。张连生(1992)的骨平衡训练法和黄昌林(1994)的强化循环训练法均取得了明显的预防效果。

3.提高训练技巧及应力分布通过在训练中不断改变骨的应力集中区而达到预防应力骨折的目的。刘大雄等(1996)在士兵负重行军训练中隔天交替使用平跟鞋和坡跟鞋,明显降低了胫骨应力骨折的发生率。在中长跑运动训练中可有意识选择不同坡度的场地,使胫骨承重时的应力集中区不断变化,以减少骨局部的破坏性改变。主张交替安排负重行军和跑步训练,既可减少应力性损伤的发生,又可不影响下肢训练的课程要求和整体效果。

4.训练前的准备做好训练前的准备活动和训练后的放松运动,避免在心理紧张和生理疲劳状态下运动和训练。张莉(1995)应用心理学干预,让受训者保持良好的心理状态,使训练伤的发病率明显降低。李祖国(1994)分析了新兵基础训练中应力骨折的危险因素,强调带伤训练和疲劳状态下训练的有害性。此外,应重视运动与训练的医务监督,经常询问受训人员的自我感觉,定期检查应力骨折的好发部位,以达到尽早发现早期损伤,及时防范应力骨折的发生。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

应力

应力