寰椎沟环畸形

发病机制

1.寰椎沟环的发生学 按照进化论的观点人从猿进化,而来此种在猿寰椎上普遍存在的椎动脉沟环,实质上是人在进化过程中的退化痕迹也可以这样认为:当从爬行的猿进化为直立行走的人时,对椎动脉第三段起固定制动作用的沟环已失去其解剖意义,因此逐渐退化显示出失用性退变的特征。

1.寰椎沟环的发生学 按照进化论的观点人从猿进化,而来此种在猿寰椎上普遍存在的椎动脉沟环,实质上是人在进化过程中的退化痕迹也可以这样认为:当从爬行的猿进化为直立行走的人时,对椎动脉第三段起固定制动作用的沟环已失去其解剖意义,因此逐渐退化显示出失用性退变的特征。

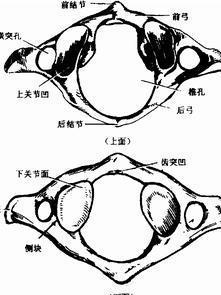

2.寰椎椎动脉沟环的分型

(1)全环型:即骨性结构呈环状覆盖于椎动脉沟上方使椎动脉在其中通过。

(2)半环型:指骨性结构未能完全覆盖椎动脉沟者,其中以前半环型为多见后半环型及侧型少见前后半环,同时存在者更为少见可为双侧或单侧左多于右。

3.沟环与椎动脉发病的关系 在正常情况下Ⅴ-Ⅲ段椎动脉呈现较为松弛,并具有一定活动度的状态,但处于骨环包绕下的椎动脉,则必然与其他血管通过骨纤维管道一样易因折曲痉挛和压迫而出现远端供血不全症状。加之在椎动脉周围有着丰富的交感神经节后,纤维更促使症状的复杂化。

病状体征

1、头晕最为多发,发生率可达90%以上。多见于旋颈动作时,过屈或过伸均易诱发,尤其是突然转颈时。

2、猝倒与Ⅴ-Ⅱ段椎动脉供血不全所引起者机制相似,主要是由于基底动脉缺血所致。其发生率较前者为低,50%~60%。

3、上颈痛 较为多见,尤其多见于发病早期,发生率达90%以上。疼痛好发于枕颈交界处,且向后枕部放射,多与第1颈脊神经的分布区相一致。

4、眼部症状 较多见,发生率约为80%左右,主要因交感神经末梢受激惹所致。主要表现为眼部痛感、视力模糊及疲劳感等。

疾病诊断

1、临床症状特点 如前所述,具有其中2或3项即有临床意义。

3、旋颈试验 与钩椎关节痛椎动脉受压不同的是,病变部位位于枕颈处,如患者旋颈时用手指压于患侧寰椎横突处并同时使患者仰颈,则可诱发眩晕症状。

非十分必要,一般勿需此项检查。

4、CT及MRI检查 均有助于诊断。

并发病症检查鉴别

一、检查

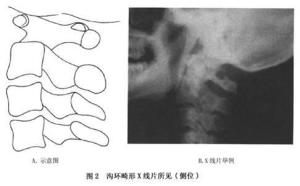

X线片,在侧位片上清晰显示沟环的形态及侧别。CT及MRI检查,均有助于诊断。

二、鉴别

治疗用药

治疗

1.非手术疗法

可使大部分病例的症状得到缓解或消失,其具体要求与椎动脉型颈椎病的非手术治疗基本相似,以枕颈部制动、注意工作休息体位及对症处理为主,必要时可辅以理疗及轻重量(不超过2kg)牵引疗法。

2.手术疗法

(1)手术适应证:

②诊断明确并除外椎动脉其他段供血不全者,尤应注意椎动脉第1段及第2段。

(3)麻醉:

①气管插管麻醉:较为安全,但患者反应较大。

②局部麻醉:亦较为安全。对术中有可能出现呼吸道阻塞者,可辅以清醒气管插管。

(4)手术步骤:

①体位:俯卧位,头颅固定于特制的固定架上。

③显露寰椎后结节:按常规切开皮肤、皮下组织、颈深筋膜后,迅速将切口向两侧撑开(多用颅后凹自动拉钩或一般的苏式拉钩)以起止血作用。之后,锐性切开并向两侧分离椎旁肌群,显露枕骨粗隆至颈2棘突段,并充分暴露寰椎后结节的骨质。

④暴露沟环及椎动脉:在前者基础上,从后方将寰椎后弓处附着的软组织向两侧剥离,其范围两侧达3~4cm即可。而后再从正中向两侧下方锐性分离,以充分显露后弓骨质。最后,小心分离后弓上方组织以暴露椎动脉、骨性沟环和寰枕关节。按上述顺序操作一般不易误伤椎动脉,如果一开始在周围解剖不太清楚情况下就去显露椎动脉,则极易引起误伤。

⑤切除沟环:先将沟环及椎动脉周围组织加以清理,再用神经剥离子将沟环内壁加以分离、松解,之后分别选用薄型长柄椎板咬骨钳或颈椎髓核钳逐小块、逐小块地将其切除。操作时切忌粗心大意和情绪急躁,切勿误伤椎动脉及与之伴行的第1颈脊神经。

⑥闭合切口:切除骨环后,以冰等渗氯化钠注射液反复冲洗局部,清除棉片及其他异物,而后依序缝合切开诸层。

(5)术后处理:与一般枕颈段手术相似。

②预防感染:按颈后路手术常规处理。

③颈部制动:拆线后选用一般颌-胸石膏或头-胸支架制动4~8周。

④减少颈部活动:尤其是手术早期,颈部不宜过多活动,3~6个月后可恢复正常。

⑤其他:包括局部理疗、药物外敷及对症治疗等均可酌情选用。

预后

手术治疗操作要求高,但效果较好。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

沟环畸

沟环畸