骨包囊虫病

概述

病因

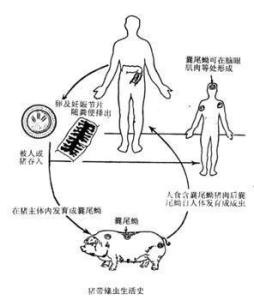

成虫细粒棘球绦虫是寄生于终宿主狗、狼等小肠内虫卵从粪便中排出。中间宿主是人和牛、羊、马等。若吞食了虫卵则在胃液消化中孵化出六钩蚴,穿破肠壁进入肠系膜静脉或淋巴管中健康搜索,达到肝脏后约有75%的六钩蚴滞留健康搜索在肝脏,其余的再通过右心入肺,并停留于肺,仅有很少一部分六钩蚴进入大循环,并在骨、脑以及其他部位产生病灶,形成包虫(棘球蚴)。在骨内则形成骨包囊虫病。

成虫细粒棘球绦虫是寄生于终宿主狗、狼等小肠内虫卵从粪便中排出。中间宿主是人和牛、羊、马等。若吞食了虫卵则在胃液消化中孵化出六钩蚴,穿破肠壁进入肠系膜静脉或淋巴管中健康搜索,达到肝脏后约有75%的六钩蚴滞留健康搜索在肝脏,其余的再通过右心入肺,并停留于肺,仅有很少一部分六钩蚴进入大循环,并在骨、脑以及其他部位产生病灶,形成包虫(棘球蚴)。在骨内则形成骨包囊虫病。

该病发生于畜牧区,直接与狗接触是人被传染的主要方式。因为狗食生牛、羊肉的机会及牛、羊食狗粪的机会皆较多,而牧区人与狗直接接触机会又很多,因此,容易造成包囊虫病的流行而骨包囊虫病占发病率1%~2%。又因包囊虫在骨内发育慢鶒因此常在感染后10~20年才出现临床症状,故儿童期表现有症状者极少。发病多在30~50岁。病变多在骨盆,脊柱,股骨,肱骨,胫骨等部位。

症状

包囊虫病的临床症状及体征:由包囊的大小与所在部位不同而决定一般因骨包虫病就医者多已属晚期,常因并发病理性骨折而就诊。病变早期六钩蚴在骨组织中生长缓慢可长期无任何不适。极少数有轻痛者也常不被引起重视。当病灶继续发展,可出现骨痛,跛行,局部或肢体肌肉萎缩。随着囊肿浸润破坏了较多的骨质,则疼痛加重。受累的骨骼可出现增粗,畸形火罐网轻微外力即可产生病理性骨折患者常可于此时来就诊。若脊柱受累,囊肿可压迫脊髓或神经根,则出现神经受损的症状和体征,甚至出现截瘫。晚期囊肿穿破骨皮质侵入周围软组织火罐网则临床上可出现大包块若穿破皮肤鶒,可继发感染,瘘管可长期外流脓液及包虫的碎片,难以愈合临床上关节内受侵犯者很少个别受累时可导致病理性脱位。

包囊虫病的临床症状及体征:由包囊的大小与所在部位不同而决定一般因骨包虫病就医者多已属晚期,常因并发病理性骨折而就诊。病变早期六钩蚴在骨组织中生长缓慢可长期无任何不适。极少数有轻痛者也常不被引起重视。当病灶继续发展,可出现骨痛,跛行,局部或肢体肌肉萎缩。随着囊肿浸润破坏了较多的骨质,则疼痛加重。受累的骨骼可出现增粗,畸形火罐网轻微外力即可产生病理性骨折患者常可于此时来就诊。若脊柱受累,囊肿可压迫脊髓或神经根,则出现神经受损的症状和体征,甚至出现截瘫。晚期囊肿穿破骨皮质侵入周围软组织火罐网则临床上可出现大包块若穿破皮肤鶒,可继发感染,瘘管可长期外流脓液及包虫的碎片,难以愈合临床上关节内受侵犯者很少个别受累时可导致病理性脱位。

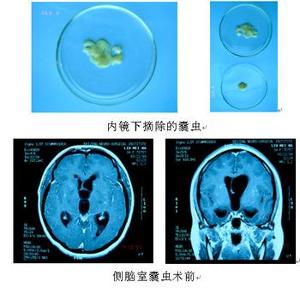

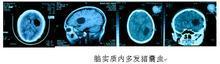

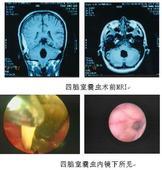

骨包虫病患者常合并有肝、肺、脑等其他部位病变,故应仔细全面检查。

诊断:可根据有在流行区居住史,并有与狗羊经常接触史;临床及X线表现特点;实验室检查阳性结果等但应与骨巨细胞瘤、纤维囊性骨炎、骨肉瘤及脊柱结核相鉴别。

辅助检查

1.包囊液皮内试验(Casoni皮肤过敏试验)将稀释的包囊液作为抗原,在患者前臂作皮内注射,引发局部过敏反应。准确率高达90%以上。该试验不但有诊断价值,还可以观察治疗效果。

1.包囊液皮内试验(Casoni皮肤过敏试验)将稀释的包囊液作为抗原,在患者前臂作皮内注射,引发局部过敏反应。准确率高达90%以上。该试验不但有诊断价值,还可以观察治疗效果。

2.包囊虫补体结合试验(Weingerg试验)临床上常利用人体对包囊肿发生的免疫反应作血清学检查,行补体结合试验,其阳性率可达90%,尤以囊肿破裂或手术治疗后阳性较高,因人体吸收了较多的囊液抗原之故。

4.X线表现:受累骨呈虫蚀样不规则的侵蚀破坏,骨小梁被破坏而出现囊状透明区,相连呈“葡萄状”,周围有骨小梁存在。正常骨与病变骨之间无明显分界线。早期骨的外形正常,晚期包囊骨缺损区扩大,皮质厚薄不等,骨干可轻度变粗,但没有新骨形成及骨膜反应,此点为其特征。脊椎受累时可出现假时椎旁脓肿影像,是因包囊向两侧椎旁软组织中突出所致。一般椎间盘不被侵犯。此点可用于和脊椎结核相鉴别。扁平骨受累时,则病变扩张较明显。病变早期X线表现应注意和骨肉瘤、神经纤维瘤、椎体血管瘤、巨细胞瘤、骨囊肿等病相鉴别。

诊断

鉴别诊断

治疗措施

首先应重视对该病的预防。人的包囊虫病多经狗传染,应控制养狗。加强牲畜管理,严防狗食染有包囊虫病的生牛、羊、马肉。注意个人卫生,不饮用生水、生乳,尤其在牧区。

骨包虫病的治疗方法主要是切除病骨。但有时难以将全部的病变骨彻底切除时,可采用刮除植骨的手术的方法。即彻底清除病灶后,腔内用20%的石炭酸甘油涂擦腔壁,10分钟后再用90%酒清擦洗灭活,然后用生理盐水反复冲洗骨腔再植入碎骨片。但手术中要特别注意防止子囊的扩散及囊液外流引起过敏性休克的危险。病灶刮除后,留置引流管,每日滴注20%~30%的高渗氯化钠溶液,可以杀死头节,效果良好。

晚期病变广泛的患者,难于局部切除或刮除者,可考虑做关节离断术或截断术,但骨病变较长而软组织尚无广泛受侵时可做假体置换术。脊柱受侵时应及时早期清除病灶并植骨。合并截瘫时则应彻底清除病灶并做脊髓减压及应用器械内固定术,做植骨融合。

预后

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。