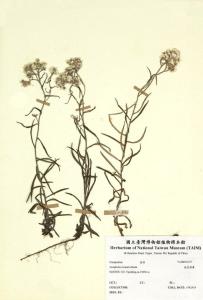

米饭花

形态特征

常绿灌木或小乔木,高1-4米。幼枝通常无毛,有时被短柔毛,老枝紫褐色或灰褐 色,无毛。叶片厚革质,卵形或长圆状披针形,长3-9厘米,宽1.5-3厘米,顶端渐尖,基部楔形至钝圆,边缘有细锯齿,两面无毛,或有时在表面沿中脉被微柔毛,中脉和侧脉纤细,在两面稍突起;叶柄长3-8毫米,无毛或被微柔毛。总状花序腋生和生枝顶叶腋,长2.5-7(-10)厘米,有多数花,序轴无毛或被短柔毛;苞片未见,小苞片2,着生花梗中部或近基部,线状披针形或卵形,长2-4毫米,无毛;花梗纤细,长(2-)4-8毫米,无毛或被微毛;萼筒无毛,萼齿三角形或卵状三角形或半圆形,长1-1.5毫米,无毛;花冠白色,有时带淡红色,微香,筒状或筒状坛形,口部稍缢缩或开放,长6-7毫米,外面无毛,内面有微毛,裂齿三角形或狭三角形,直立或反折;雄蕊内藏,药室背部有短距,药管长为药室的1.5倍,花丝扁平,密被毛;花柱内藏或微伸出花冠。浆果,熟时紫黑色,无毛,直径4-6毫米。花期4-6月,果期6-10月。

生长习性

地理分布

毒性

全株有毒,花的毒性最大,亦能产生有毒花蜜。叶有苦味、辛辣味和臭气。牲畜中毒后昏迷、呼吸麻痹、运动神经末梢麻痹、呕吐和朋,痉挛[A-1]。小鼠腹腔注射0.5g/kg花和叶的水提取物后,出现流涎、出汗、四肢外展、爬行困难、仰头以及;步态不稳、抽搐死亡。

本科概况

本科约54属1700余种,分布极广,主产于南、北半球的温带和北半球的亚寒带。中国分布较多,约15 属550余种,以西南山区为中心,遍布全国。 杜鹃花科有毒种甚多,中国约9属100种以上,集中于杜鹃花亚科(Rhododendroideae)和缑木亚科(Andromedo—ideae)的金叶子属(Criln'odendronW.W.Smith)、米饭花属(LyoniaNutt.)、马醉木属(PierisD.Don)和杜鹃花属(RhododendronL.)。杜鹃花属的有毒种类最多,而且不少种仅为中国所有。中国古代的药学专著中早已记载过本科植物的毒性,东汉(公元五年)幻申农本草经》中将“羊踯躅”列为大毒“下品”药物。明《本草纲目》详细地记载了它的毒性:“花、根、叶有大毒。羊食其叶,踯躅而死,曾有人以其根入酒饮,遂至于毙也”。在南方农村已用作杀虫农药。杜鹃花科植物剧毒种类较多,主要作用于消化系统、心血管系统和神经系统。人、畜常见中毒症状有流涎、呕吐、腹痛、腹泻、心跳缓慢、头晕、呼吸困难、肢端麻痹和运动失调,严重中毒时还出现角弓反张、昏睡,因呼吸抑制死亡。虽然杜鹃花科植物的毒性很大,但由于它们多为灌木,大都杂生于山地林中,因此能直接构成危害入、畜的种类并不太多。人的中毒往往只发生在部分可供药用或食用的植物,如大白花杜鹃等植物的花,在西南部分地区是民间的传统蔬菜,腌渍或鲜食,但因加工不当食用可致中毒。又如金叶子,又名“半天昏”等植物的叶,草医用于治疗风湿腰腿痛,可因服量过大而中毒。蜂蜜中若带入这类植物的花粉也能造成不幸的后果“’。常见危害牛、 羊、猪等牲畜的是羊踯躅、小果米饭花和大白花杜鹃等小灌木或常绿灌木,当早春或冬季缺乏饲料,牲畜饥不择食而发生中毒。除上述常见几种植物外,杜鹃花科有毒植物大多数是一些不常见的种,大都没有中毒,报道,但经毒性测定可以看出它们仍有剧烈毒性,存有潜在危害,如长苞美丽马醉木、尾叶白珠和蓝果杜鹃等。杜鹃花科 植物的成分经过一百来年的研究,特别是六十年代以来在成分的分离、结构鉴定和毒理机制等方面取得了显著进展,已确定的重要有毒成分是四环二萜毒素,在所分出的六十多种有毒成分中,绝大多数均属这种结构类型。它们毒性大、数量多、分布广泛,还特别集中于某些属或种,并且仅为本科所有,是一类很有特色的天然高毒性化合物。也是本科植物化学分类学的一个很有价值的信息。此外,其他成分有挥发油、 黄酮、三萜、酚类和鞣质等。在研究治疗慢性气管炎的草药中发现不少杜鹃花科植物都有较好疗效,其有效成分挥发油和黄酮,已临床应用。根据不同的结构类型,可将杜鹃花科植物毒素分为下面三类:一、木藜芦烷类这是一类由C5—C7—C6-C5四环骈合而成,具贝壳杉烷(kaurane)(34—1)变型结构母核的二萜,一般统称为木藜芦烷(grayanane)(34—2),也可称为授木烷(andromedane)或全氢奠(perhydroazulene),包括了50余种有多位取代基团、多羟基的极性化合物,详见表34—1。二、木藜芦酚类包括木藜芦酚A(34—18)、B(34—19)、C、D(34—20)(1eucotholA—C),灰安酚A(34—21)、B(34-22)(8rayanolA、B)和木藜芦烷酚A(grayatholA)(34-23)三种类型的七个化合物,均来自植物木藜芦[30—33]。木藜芦酚是C6—C6-C6-C5,四环骈合的蒽型二萜,也属贝壳杉烷的一种变型结构。灰安酚为具有一个大十元环的三环二萜。三、二萜甙和双苯基黄酮甙二萜甙包括从木藜芦中分出的木藜芦甙A、B、C、D(34—24)(grayanosidcA—D)和从日本马醉木中得到的马醉木甙A、B(34—2,5)(PierosideA、B),这是一类新型的二萜甙[7,19,34]。双苯基黄酮甙有波赖奥甙(Poriolide)(34—26)和异波赖奥甙(isoporiolide)(34—17),均从LeutothoekesiskeiMiq中分出,这是一类闭合的环内甙,在天然化合物中较为少见[35,36]。杜鹃花科植物毒素和它们的原植物引起的中毒症状相似,但潜伏期短并更具有特征性,主要有剧烈流涎、扭体和呕吐等肠胃道中毒症状和颈后倾、运动失调、角弓反张、呼吸抑制和惊厥等神经系统中毒症状。同时,很多毒素都有较强的降压和减慢心率等心血管系统作用。部分毒素的急性毒性见表34—2。从表34—2中可以看出,杜鹃花科植物毒素,特别是木藜芦烷类毒素的毒性都很大,对小鼠腹腔注射LD50大都在1mg/kg以下。波赖奥甙有着和木藜烷类完全不同的结构,但急性毒性也较大。在天然非生物碱毒素中,杜鹃花科植物毒素的毒性是很引人注目的。木藜芦烷类毒素是 心脏—神经系统毒素。它们直接作用于心脏,既能增加心肌. 的收缩力,也能因对心脏有触发活性而产生快速心律失常以至抑制心脏跳动而死亡[38,42]。同时,它们也是一类影响运动系统的高强度肌梭兴奋剂,作用于肌梭某个特定部位,使其传人神经的生物电冲动频率增加,干扰单突触反射和丁—传出神经系统,使中毒 动物出现颈后倾、脊椎运动失调和惊厥等特殊体态[41]。杜鹃花科二萜类毒素作用于膜上胆碱受体的离子调节部位,有可逆地去极化激活作用,特异地增加心肌、肌梭等部位的神经细胞和肌肉细胞静息膜对钠离子的通透性,提高细胞膜内钠的浓度,从而影响神经冲动的传导。这种机制和海洋动物毒素西加毒素以及箭毒蛙毒素相似,并可以由河豚毒素引起非竞争性拮抗而使此种去极化减弱或消失[42-45]。木藜芦烷类毒素的高毒性和特殊作用机制与其化学结构有着密切的关系,产生高毒性的基本因素是这类毒素分子的立体结构特性,其次是各种取代基团的位置和数目,尤其是能改变亲水性大小的羟基、环氧基等的位置和取向对毒性有较大的影响。此外,各种取代基团在体内代谢的稳定性对毒性也有一定的影响[37,38,41,43-47]。对杜鹃花科有毒植物及其毒素的研究正日趋深入,这一类毒素已作为 神经药理学研究的工具而受到重视。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

下一篇 米面蓊根