单纯性乳腺增生症

概述

单纯性乳腺上皮增生症(simple epithelial hyperplasia of mammary glands)是乳腺结构不良症的早期病变,为育龄妇女常见病,可发生于青春期后至绝经期前的任何年龄组,尤其以未婚女性或已婚未育者,或已育未哺乳的性功能旺盛的女性为多见。该病的发病高峰年龄为30~40岁。在临床上50%女性有乳腺增生症的表现,在组织学上则有90%女性可见乳腺结构不良的表现。1922年Bloodgood首先描述,1928年Semb注意到此病表现为乳房疼痛并有肿块,命名为单纯性腺纤维瘤病。1931年Beatle称之为乳腺单纯性脱皮性上皮增生症;1948年Gescnickter称之为乳痛症(mastodynia)。一直沿用至今。

单纯性乳腺上皮增生症(simple epithelial hyperplasia of mammary glands)是乳腺结构不良症的早期病变,为育龄妇女常见病,可发生于青春期后至绝经期前的任何年龄组,尤其以未婚女性或已婚未育者,或已育未哺乳的性功能旺盛的女性为多见。该病的发病高峰年龄为30~40岁。在临床上50%女性有乳腺增生症的表现,在组织学上则有90%女性可见乳腺结构不良的表现。1922年Bloodgood首先描述,1928年Semb注意到此病表现为乳房疼痛并有肿块,命名为单纯性腺纤维瘤病。1931年Beatle称之为乳腺单纯性脱皮性上皮增生症;1948年Gescnickter称之为乳痛症(mastodynia)。一直沿用至今。

病理病因

一、发病原因:

该病的发生、发展与卵巢内分泌状态密切相关。由于各种原因(可为生理因素或病理因素)导致的卵巢内分泌失衡,可导致单纯性乳腺上皮增生症的发生。

二、发病机制:

正常的情况下,人体在内分泌和神经系统的共同调节下维持着正常的生理功能,各种的激素处于平衡状态,如因各种原因导致平衡被打破,就会出现各种内分泌失调的临床症状。

雌激素能促进阴道、子宫、输卵管和卵巢本身的发育,同时子宫内膜增生而产生月经。而孕酮在月经周期后期使子宫粘膜内腺体生长,子宫充血,内膜增厚,为受精卵植入作好准备。当与雌激素共同作用后,能促使乳房充分发育,为产乳作准备。

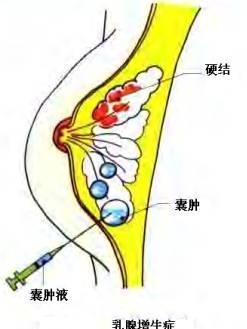

大量资料表明,当卵巢内分泌失调,雌激素分泌过多,而孕酮相对减少时,不仅刺激乳腺实质增生,而且使末梢导管上皮呈不规则增生,引起导管扩张和囊肿形成,也因失去孕酮对雌激素的抑制影响而导致间质结缔组织过度增生与胶原化及淋巴细胞浸润。

症状体征

一、临床表现:

主要表现为常表现为育龄期女性与月经相关的一侧或双侧乳房周期性疼痛及肿块。

患者大多数月经期短,且量稀少,情绪稳定或心情舒畅时,症状可减轻,随喜怒而消长。疼痛发作时对外界刺激很敏感,如衣服摩擦,走路稍快或上肢活动稍猛,均可加重乳腺疼痛。

且有明显的周期性和自限性特点。

1、乳房胀痛:

(1)周期性:

月经来潮前3~4天开始出现乳腺间歇性胀痛,经后锐减,呈周期性。

(2)疼痛性质:

疼痛可为弥漫性钝痛,或为局限性刺痛。

(3)疼痛部位:

一般仅累及一侧乳房,也可同时累及两侧,而以一侧为重。疼痛大多仅限于乳房的某一部分,约50%位于外上部,20%位于中上部,痛处有压痛。疼痛有时很剧烈,并放射到肩胛部、腋部,随情绪波动,或劳累、阴雨天气等而加重。

2、乳内肿块:

(1)周期性:

肿块大小随月经变化,经前变大、变硬,经后缩小、变软。部分病人伴有乳头溢液。

(2)疼痛部位:

并发病症

由于本病的发生于内分泌失衡有关,雌激素分泌过多,而孕酮相对不足,所以可并发以下病症:

一、不孕:

内分泌失调,使得大脑皮层对内分泌的调节不灵,对女性激素的反应不灵敏,反射性地影响内分泌的调节,降低了受孕成功的机会。

二、流产:

由于孕酮能在受精卵植入后则使之产生胎盘,并减少妊娠子宫的兴奋性,抑制其活动,使胎儿安全生长。孕酮相对不足能导致流产的几率上升。

检查

1.针吸细胞学检查

可见细胞稀疏,除有少许淋巴细胞外,尚可见分化良好的腺上皮细胞及纤维细胞。

2.钼靶X摄影

可见弥漫散在的直径>1cm、数目不定、边界不清的肿块影。如果密度均匀增高,失去正常结构、不见锐利边缘说明病变广泛。

3.红外线透照

鉴别诊断

一、鉴别

本病应与下列疾病鉴别。

一、乳腺癌

1、临床表现:

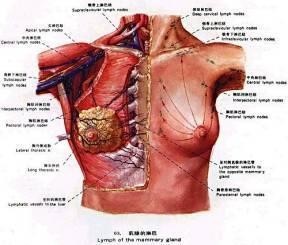

乳腺癌起病缓慢,肿块发现之前不伴炎症表现,常在无意中发现乳内肿块,肿块在晚期时与皮肤粘连,出现“橘皮样”改变和乳头凹陷。乳腺癌的腋下淋巴结,常随癌症的病程进展而肿大且质硬,彼此粘连融合成团。

有些乳腺癌可有类似增生症的表现,但乳腺癌的肿块多为单侧,肿块固定不变,且有生长趋势。在月经周期变化中可表现增大,而无缩小趋势。

2、相关检查:

乳腺X线导管造影,在乳腺癌时见导管有增生及破坏,管壁有中断,失去连续性。行肿块针吸细胞学检查,常可找到癌细胞。

二、乳腺脂肪坏死:

1、简介:

乳房脂肪坏死的发生率,一般占乳房良性疾病的1-2%左右,该病好发于外伤后、体质较肥胖的妇女,并以乳房丰满的年轻女性多见。各个年龄组均可发病,但以中、青年多见。其肿块较表浅,未深入乳腺实质,肿块不随月经周期变化。

2、相关检查:

治疗

1、药物治疗

1、碘制剂治疗:

(1)作用原理:

碘剂作用于垂体前叶,可使其产生黄体素,降低体内雌激素水平,缓解其对乳腺的刺激作用,恢复卵巢正常功能,减缓乳腺增生,改善患者乳痛症状。

(2)用法:

5%碘化钾10ml,3次/d,口服。

(3)注意事项:

此治疗时间不宜太长,以免造成体内激素紊乱,还可影响甲状腺功能。

2、激素治疗

(1)达那唑:

作用原理:

又名炔睾醇,为17d-乙炔睾醇的衍生物,可作用于丘脑下部、垂体及卵巢,抑制卵巢功能,减少促卵激素(FSH)和促黄体素(LH)的分泌,并能降低血清泌乳素(PRL)水平。

用法:

每次200~300mg,口服,2~3次/d。1个月后减量为每天100mg,治疗2个月有效者,可继续减量为隔天100mg或仅在黄体期内用药。

注意事项:

(2)他莫昔芬(三苯氧胺):

作用原理:

为合成雌激素受体拮抗药,竞争性地与雌激素受体结合,阻断过高含量的雌激素对乳腺增生作用。

用法:

可按周期给药,在月经后2~5天开始口服 他莫昔芬,每次10mg,2次/d。共用药15~20天。

侯孝云等采用小剂量他莫昔芬治疗乳腺增生症,月经后第4天至行经前1天,每天10mg,1次口服,连续服用4个月为1个疗程。结果总有效率为97.8%。

注意事项:

他莫昔芬的不良反应是月经紊乱、白带异常,并可能提高发生子宫内膜癌的危险性。且疗程结束后部分患者乳腺疼痛和结节复发。因此对适应证的选择、剂量和疗程,应进一步研究。

(3)溴隐亭:

作用原理:

溴隐亭是一种血清泌乳素的抑制剂,它是多巴胺受体的长效激活剂,通过它作用于垂体泌乳细胞多巴胺受体,释放多巴胺来抑制泌乳细胞合成及释放泌乳素。

用法:

采用周期给药,即月经来潮的第11~13天,每天服溴隐亭1.25mg,自第14天至下次月经来潮时,服用1.25mg,2次/d。用药时间一般不超过6个月。

注意事项:

本药的不良反应有恶心、头晕等症状,还有降低血压的作用,应引起注意。

(4)已烯雌粉:

作用原理:

乙烯雌粉是雌激素的一种,主要用于雌激素低下症及激素平衡失调引起的功能性出血、闭经等。

用法:

第1个月经间期,每周口服2次,每次1mg,连服3周;第2个月经间期,每周给药1次,每次1mg;第3个月经间期仅给药1次,1mg。

注意事项:

这个药必须有严格的适应症,没有正规医院医生的处分不能随便服用,也不能随便停药。

(5)黄体酮:

作用原理:

黄体酮又名孕酮,为孕激素。用来人工调整月经周期具有一定作用。黄体酮有口服和注射两种剂型。

用法:

月经前两周,每周2次,每次5mg,总量20~40mg。

注意事项:

黄体酮属于处方药,需在医生指导下使用。另外,其具有一定的副作用,要慎用黄体酮。

(6)睾酮:

作用原理:

女性体内睾酮,50%由外周雄烯二酮转化而来,肾上腺皮质分泌的约25%,仅25%来自卵巢。主要功能是促进阴蒂、阴唇和阴阜的发育。对雌激素有拮抗作用,对全身代谢有一定影响。

用法:

注意事项:

预防

1、心理上的治疗非常重要,乳腺增生对人体的危害莫过于心理的损害,因缺乏对此病的正确认识,不良的心理因素过度紧张刺激忧虑悲伤,造成神经衰弱,会加重内分泌失调,促使增生症的加重,故应解除各种不良的心理刺激。对心理承受差的人更应注意,少生气,保持情绪稳定,活泼开朗心情即有利增生早康复。

2、改变饮食,防止肥胖少吃油炸食品,动物脂肪,甜食及过多进补食品,要多吃蔬菜和水果类,多吃粗粮。黑黄豆最好,多吃核桃,黑芝麻、黑木耳、蘑菇。

3、生活要有规律、劳逸结合,保持性生活和谐。可调节内分泌失调,保持大便通畅会减轻乳腺胀痛,可以对乳腺增生的预防起到一定作用。

4、多运动,防止肥胖提高免疫力。

5、禁止滥用避孕药及含雌激素美容用品、不吃用雌激素喂养的鸡、牛肉。

6、乳腺增生的预防还要注意避免人流,产妇多喂奶,能防患于未然。

7、自我检查和定期复查。

8、明确诊断,根据病情制定合理的治疗方案。目前专科采用中药综合治疗,有了突破性进展,效果更为显著。如乳腺囊肿不论大小时间长短,用药后均在2周左右消失。对乳腺增生及时纠正内分泌,肿块、胀痛、面部神经可消除,对急性乳腺炎用药后即可缓解疼痛。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

单纯性乳腺上皮增生症是乳腺

单纯性乳腺上皮增生症是乳腺