脂质沉积性肌病

概述

英文名:lipidstoragemyopathy

脂质沉积性肌病(1ipidstoragemyopathy,LSM)是指在肌肉中有异常含量的脂质沉积,且为主要的病理改变。本病为肌肉长链脂肪酸氧化过程缺陷所致的代谢性肌病,是神经系统脂肪代谢遗传性疾病的一种表现形式。本病由Engel等1973年首次描述,国内曹佩芝等(1990)首先报道2例,此后各地陆续有报道。

流行病学

病因

本病半数患者有家族史,属常染色体隐性遗传。人体脂肪代谢是全身性的,脂肪代谢障碍可以发生在整个机体,并成为家族遗传性疾病。例如脂质沉积在脑组织可引起脑脂质沉积症,表现为脑病综合征,此型疾病主要见于婴幼儿,并常伴以心脏、肝脏等内脏损害。脂质沉积性肌病是脂肪代谢障碍累及骨骼肌的一种表现。脂肪代谢生化转变过程中的任何环节出现障碍,均可导致脂质在肌肉或全身各器官内堆积致病。引起LSM的病因,常见者为肉碱缺乏或肉碱棕榈酰基转移酶缺乏。

本病半数患者有家族史,属常染色体隐性遗传。人体脂肪代谢是全身性的,脂肪代谢障碍可以发生在整个机体,并成为家族遗传性疾病。例如脂质沉积在脑组织可引起脑脂质沉积症,表现为脑病综合征,此型疾病主要见于婴幼儿,并常伴以心脏、肝脏等内脏损害。脂质沉积性肌病是脂肪代谢障碍累及骨骼肌的一种表现。脂肪代谢生化转变过程中的任何环节出现障碍,均可导致脂质在肌肉或全身各器官内堆积致病。引起LSM的病因,常见者为肉碱缺乏或肉碱棕榈酰基转移酶缺乏。

发病机制

肌肉中的脂质是脂肪和类脂及其衍生物的总称脂肪即三酰甘油;类脂是一些物理性质与脂肪相似的物质,其中包括磷脂、糖脂、固醇和固醇酯等。肌肉中的脂质,须经组织脂肪酶(tissuelipase)逐步水解成自由脂肪酸和甘油以供组织利用。正常骨骼肌在静止和运动时,其能量均来源于脂肪酸在线粒体内的β-氧化作用,体内的脂肪酸根据所含C原子的多少,分为短链(2~4C)、中长链(4~12C)及长链(12C以上)三种肉碱是人体重要的代谢活性物质,98%储存在肌肉内,其余见于肝、肾及细胞外液中。肉碱存在于线粒体内外膜之间,它有两个基本作用:首先是将长链脂肪酸转移而穿过线粒体内膜进入基质进行β-氧化;其次是通过调节线粒体内辅酶A(CoA)和脂酰辅酶A(acyl-CoA)的比值(CoA/acyl-CoA),防止acyl-CoA在线粒体内集聚,从而维护膜的稳定性。长链脂肪酸的氧化过程是一系列生物化学转变过程。脂肪酸与CoA在线粒体外膜上脂酰CoA合成酶(AS)的催化作用下,形成高能硫脂键,即活化的脂酰CoA后者并不能直接穿过线粒体内膜,而必须依靠位于线粒体外膜内侧面上的肉碱棕榈酰基转移酶Ⅰ(carnitinepalmtoyltransferaseCPTⅠ)的作用,将脂酰CoA和肉碱转变为脂酰肉碱(acyl-carnitine)后在肉碱-脂酰肉碱转位酶(carnitineacylcarnitinetranslocase,CT)的催化作用下才能通过线粒体内膜进入基质。脂酰肉碱进入基质后又须通过位于线粒体内膜内侧面的肉碱棕榈酰基转移酶Ⅱ(CPTⅡ)的作用,将脂酰肉碱转换为脂酰CoA和肉碱,前者在基质中进行β-氧化,而肉碱则再次通过酶的作用流出线粒体内膜,以便再次以同样的方式使脂酰CoA穿过线粒体内膜。因此,肉碱成为长链脂肪酸进入线粒体基质氧化的运载工具这种循环过程称作肉碱环(carnitinecycle)。人体肉碱75%来源于食物,它富含于红肉和鱼类。由肠上皮细胞缓慢吸收,然后进入肝脏。肉碱经粪及尿液排出体外,有些则再现于胆汁正常饮食不能满足整个机体的需要,而须内源性合成。其原料为赖氨酸和甲基赖氨酸,并主要在肝内合成引起LSM的病因,主要为肉碱缺乏或肉碱棕榈酰基转移酶缺乏但上述脂肪代谢生物化学转变过程中的任何环节出现障碍,均可导致脂质在肌肉或全身各器官内堆积致病。

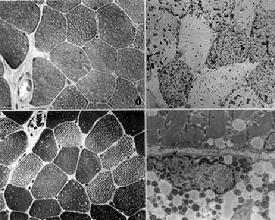

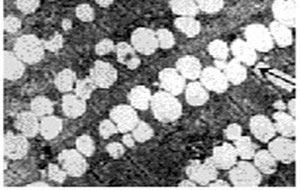

病理特点:多采取肌肉活检标本,冰冻切片,经组织化学染色法进行观察。不论是肉碱缺乏,还是肉碱棕榈酰基转移酶缺乏的患者光镜下均可发现:HE及改良Gomori三染色显示肌质内和肌膜下大量散在大小不等的圆形空泡或缺损,油红O染色见该处为脂滴颗粒。ATP酶染色提示脂质在Ⅰ型肌纤维内沉积最多其次为ⅡA型,再次为ⅡB型肌纤维。其原因可能和Ⅰ型肌纤维更要依赖脂肪代谢有关。Ⅰ型肉碱棕榈酰基转移酶缺乏的患者,在肌红蛋白尿发作期间,可见肌纤维坏死且以Ⅰ型肌纤维损害较重,并可继以再生。电镜观察可见脂滴直径大小不一,约在不足1微米至数个微米之间,脂滴无膜,平行分布于肌原纤维间或在肌膜下堆积,但应注意不同病人,随不同病程其含量变异较大。线粒体数目及大小均增加,其嵴不清晰。由于肌肉的脂质和葡萄糖代谢均在线粒体内进行故在LSM患者的肌纤维中,有时可见糖原颗粒同时增多,并在光镜下经PAS染色即可发现。另在电镜下还可发现异常的线粒体,甚至显示晶格状包涵体。另外,应注意正常人类肌细胞中可含稀疏微量的脂滴,形态测量学研究发现其含量少于细胞容积的0.2%,故较易区分。

症状

肉碱缺乏所致的LSM,常见于儿童,成人亦可发病。大多缓慢起病,主要累及骨骼肌。四肢呈对称性肌无力,以肢带肌受累严重少数可有程度较轻的肌萎缩。此外颈肌咀嚼肌、吞咽肌及舌肌均可受累。肌肉运动稍久无力现象明显加重并伴肌肉胀痛。随病情进展,肌无力逐渐加重。一般病程为数月至数年之久。如为肉碱缺乏致病,且属全身性者则除表现进行性四肢近端骨骼肌无力外同时有心肌病,并常伴低酮性低血糖等全身性征候。因肉碱棕榈酰基转移酶缺乏引起的LSM,以Ⅰ型CPT缺乏者最为常见。属常染色体隐性遗传,基因定位于1ql2多在青少年时期发病,男性发病率较女性高Ⅰ型CPT缺乏者临床特点为肌痛、肌无力、肌痉挛,持久运动和长时间空腹可引起肌肉发硬及发作性肌红蛋白尿。约1/4的患者导致肾功衰竭。一般女性患者症状较轻。

检查

并发症

诊断

脂质沉积性肌病的诊断,主要根据患者多为青少年时期发病,病程缓慢进展,以四肢近端对称性无力为主,也可累及面咀嚼及吞咽肌。肌电图呈肌源性损害,血清CK检测,大多数显著升高。对患肌活检组织的酶组化染色(HE及ATP酶染色),可见Ⅰ型肌纤维内大量空泡,油红O染色呈阳性;电镜观察可见肌原纤维间有大量脂滴,即可确诊对本病是因肉碱缺乏或肉碱棕榈酰基转移酶缺乏还是因其他酶缺陷所致则须对患者肌肉进行生化检测方能明确

鉴别诊断

由于本病和糖原贮积病及线粒体肌病同属代谢性肌病,且其临床表现均为四肢近端无力肌肉活组织检查本病肌纤维中虽以大量脂质沉积为主,但也可偶见少量肌纤维内含有较多的糖原和异常的线粒体,故应注意进行鉴别。此外,本病还应与多发性肌炎肌营养不良症、脊髓性肌萎缩及重症肌无力等病相鉴别。

治疗

1.口服泼尼松治疗成人开始剂量为20~40mg/d,晨间一次服下,1个月后随病情改善而渐减剂量减量速度宜慢,并随剂量减少而服用时间延长,以免因减量过快导致病情反复。维持量为5~10mg/d,可连用数月儿童剂量酌减。泼尼松疗效的机制尚不明确,可能对三酰甘油脂肪酶(triglyceridelipase)有直接激活作用(Engel,1972)或由于泼尼松可刺激肌细胞对肉碱的摄取(Molstad等,1979)。

2.对肯定为肉碱缺乏者 可口服L-肉碱作为替代疗法。开始剂量为100mg/kg,以后减为25mg/kg,每4~6小时1次。对肉碱棕榈酰基转移酶缺乏所致的患者尚无特殊疗法。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。