小儿片吸虫病

临床表现

本病潜伏期长短不一,可数天至2~3个月不等,临床可分为急性期、慢性期和异位损害。

1.急性期

主要由幼虫在腹腔及肝脏移行所产生的症状,如合并有细菌感染可导致严重的后果。此期症状体征并不完全相同,主要有不规则发热(38~40℃)、右下腹痛、食欲缺乏、腹胀、腹泻或便秘。尚可有咳嗽胸痛、右胸闻及湿性啰音及胸膜摩擦音等。多数有肝大少数伴有脾大及腹水。上述症状可持续4个月左右而消退并逐渐进入慢性期。

2.慢性期

当急性症状消退后可数月或数年无明显不适,亦可在此期某些症状再次出现如腹痛、腹泻、不规则发热以及反复荨麻疹、黄疸、贫血、低清蛋白高免疫球蛋白血症。后两者是因虫体寄生的胆管上皮损伤、糜烂及成虫食血(每条使宿主失血约0.5ml/d所致)由于成虫引起的胆管慢性炎症和增生,造成胆管纤维化以致肝硬化,亦可因成虫或胆管结石形成使胆管阻塞引起阻塞性黄疸,进而发展成为胆汁性肝硬化。

3.异位损害

又称肝外肝片吸虫病。幼虫在腹腔中移行穿入或被血流带至肝脏以外的脏器和组织,如腹壁肌肉等引起病变。中东个别地区人群有吃生羊肝的习惯,寄生在羊肝胆管的虫体可侵入人的咽部,引起局部水肿及充血,出现吞咽及呼吸困难,耳聋及窒息等,即咽部肝片吸虫病。

病因

肝片形吸虫虫体大小(2.0~5.0)cm×(0.8~1.3)cm,背腹扁平,似叶形,呈深红褐色。体前端呈圆锥状突起,称为头锥,头锥后虫体骤宽称为肩峰。口吸盘较小位于虫体顶端腹吸盘略大,位于头锥基部。虫卵甚大(130~150)μm×(63~90)μm椭圆形,淡黄褐色卵壳薄,分两层。一端有小盖卵内充满许多卵黄细胞。

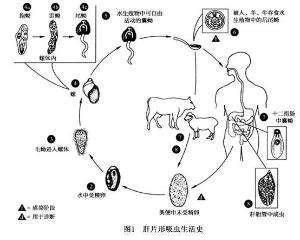

肝片形吸虫的生活史:在终宿主肝胆管内成虫产卵,随胆汁进入肠道,混于粪便中排出体外,在22~26℃水中,经9~14天发育为含毛蚴卵,并迅速钻入锥实螺,在螺体内经胞蚴和雷蚴两代发育成尾蚴,其后从螺体逸出,在水面下浮游,当接触动物体(植物或腐生物)后脱去尾部,形成囊蚴,附于水中物体上(如水草),其体形颇似草帽状。当宿主生食含有囊蚴的水生植物后,囊蚴经小肠消化液脱囊后,逸出后成为尾蚴,经肠壁进入腹腔发育为幼虫。在腹腔约48小时,幼虫钻破肝被膜进入肝实质中,以肝组织为营养继续发育,在肝内游走约6周后最终进入肝胆管中寄生,约经4周发育为成虫,自感染囊蚴到粪便中找到虫卵,最短10~11周,每条成虫每天可产卵约20000个。成虫在人体内寿命可达12年。

检查

1.血象

多数患者有不同程度的缺铁性贫血,白细胞总数在急性期可达20×109/L左右,分类中有明显嗜酸性粒细胞增多。

2.血清生化检查

肝功能有不同程度损害,表现为血清胆红素、ALT增高,血清蛋白降低,免疫球蛋白增高,主要为IgG增多。

3.病原学检查

粪便或十二指肠引流液沉淀检查发现出虫卵为确诊的依据。寄生虫数较少时易漏诊。由于肝片形吸虫卵与姜片虫卵、巨片形虫卵及棘口吸虫卵等相似易发生误诊,应注意鉴别。外科剖腹探查或胆管手术发现虫体可确诊。

4.免疫学检查

在本病急性期,虫体在腹腔和肝组织中移行,以及异位寄生病例,不能用检查虫卵的方法来确诊,免疫学方法有助于本病的诊断。成虫粗抗原的皮内试验因与其他吸虫病等有明显的交叉反应,故仅可作为初步鉴别诊断或流行病学检查的初筛。抗原提纯后用于血清抗体测定,推荐ELISA,其结果显示了较高的特异性和灵敏度。近年研究显示循环抗原检测较抗体检测能更好地做出早期诊断,但尚待临床进一步证实。

诊断

有喝生水或生食植物习惯史,较长期不规则发热、腹痛、进行性肝大、黄疸及血中嗜酸性粒细胞增加等临床表现时,应考虑本病可能。粪便或十二指肠引流沉淀检查找到虫卵为确诊的依据。皮内试验、ELSA等免疫学检查亦有助于诊断。

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。