新生儿Rh血型不合溶血病

病因

Rh血型不合溶血病是新生儿溶血病期间对自己缺乏的胎儿红细胞抗原所产生的抗体,经胎盘传入胎儿体内所产生的溶血性贫血。人类红细胞血型系统有26个,其中Rh血型不合引起的溶血较常见,且溶血的程度较重。Rh血型抗原来源于第1对染色体上3对紧密连锁的等位基因,共有6个抗原,即C、c、D、d、E、e,其中D抗原最早被发现且抗原性最强,故凡具有D抗原时,称为Rh阳性。至今尚未鉴定出d抗原的存在,仅为理论上的推测,故以d表示D的缺乏。DD和dD为Rh阳性,dd则表示Rh阴性。

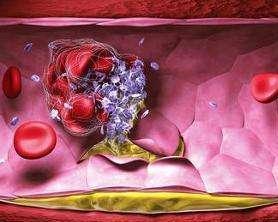

尽管胎盘作为屏障可阻止胎血进入母体血循环,但仍可发生少量的渗透(经胎盘失血)。一旦胎儿红细胞抗原与母亲不合,使母亲产生相应的血型抗体,经胎盘输入胎儿体内,作用于胎儿红细胞,就可能产生新生儿溶血病。

应用酸溶解技术可测出在妊娠3 个月时,约有1/15 孕妇血循环中出现胎儿红细胞。在正常妊娠期间,胎血进入母体循环的量很少,一般0.2ml 的胎血进入母体血循环,从而可刺激母亲产生抗体。大量的经胎盘失血还可见于自动或人工流产、宫外孕、剖宫产、妊娠高血压综合征、前置胎盘、胎盘早剥等,以上均易造成母体对胎儿红细胞致敏。对ABO 血型不合的双亲,其子代Rh 溶血病的发生率低,原因是主要血型抗原不配合,使胎儿血在母体内很快被抗A 或抗B 凝集素所破坏,从而减低Rh 抗原的致敏作用,减少了Rh 溶血发生的机会。

病理生理

胆红素的排泄主要靠与葡萄糖醛酸酶结合的形式。新生儿特别是早产儿葡萄糖醛酸转移酶缺乏,产生葡萄糖醛酸胆红素减少,加之YZ2 种转运蛋白缺乏,使胆红素从肝细胞转运至胆管系统发生障碍,这都是构成血胆红素增高的原因。

Rh血型不合时,进入母体的胎儿红细胞先被巨噬细胞所吞噬,在巨噬细胞调理和抗原提呈作用下,需经相当的时间才能释放出足够量的Rh 抗原,再刺激相应的淋巴细胞产生抗Rh 抗体。这种继发的免疫反应发展缓慢,需时2~6 个月。母亲首次产生的抗DIgM 因含量低,存在时间短,不能通过胎盘,并不构成对胎儿的威胁。只有当原发反应后再次怀孕,可很快发生次发免疫产生IgG 抗体,通过胎盘导致胎儿红细胞破坏而溶血。在IgG 的4 种亚型中,以IgG1 和IgG3 的抗D 抗体最多见,如二者同时存在则往往溶血严重。

Rh溶血病发生在第1 胎一般只见于孕母以前曾接受过血型不合的输血或孕母的母亲Rh 阳性,使孕母在胎儿时产生过抗Rh 阳性抗体的初发反应,当自己怀孕Rh 阳性胎儿时,可很快出现次发免疫反应而导致胎儿溶血,即所谓Taylor 提出的“外祖母学说”。

Rh血型不合溶血病主要见于胎儿Rh 阳性和母亲Rh 阴性时,但母亲为Rh 阳性时亦可发生。如母亲为ee、cc,而胎儿为E 或C 时,母亲可产生抗E 或抗C抗体。我国汉族人群中,RhCCDeeCcDee 约占半数,且RhE 的抗原性仅次于D,故上海报道母亲Rh 阳性的Rh 溶血病占整个Rh 溶血病的1/3 以上。北京儿童医院1974~1994 年,20 年间共收治Rh 溶血病71 例,占新生儿溶血病的4.6%,其中母亲为Rh 阳性的溶血病占1/4。

临床表现

1.贫血

贫血程度常较重。

2.黄疸

出现早、进展快、程度重是本病的特点。

对胎儿的主要威胁是死产或胎儿水肿,患儿表现为出生时全身水肿、苍白、皮肤瘀斑、胸腔积液、腹水、心力衰竭和呼吸窘迫。

5.其他

低血糖、出血倾向可能出现于重度Rh溶血病患儿或换血疗法后。少数患儿发生DIC。心动过缓、呼吸暂停、低钙血症可能出现在换血疗法过程中或结束后。

检查

外周血

贫血的程度、网织红细胞增高和有核红细胞的出现与溶血的程度呈正比关系。血涂片可见嗜多色性、红细胞大小不等以及有核红细胞。Rh溶血时,球形红细胞不甚多见。严重溶血时可见白细胞增高与核左移。

免疫学检查

产后诊断的主要依据是血清特异性免疫抗体的检查。Rh 溶血病是由母亲产生的IgG 抗Rh 抗体引起。抗体来自母亲的血清而非病儿的血清。因此应尽可能用母亲的血清做检查。具体包括以下4 个方面:①检查母亲Rh 血型是否不合。②检查婴儿红细胞是否致敏。抗人球蛋白试验阳性说明婴儿红细胞被血型抗体致敏。进一步做释放试验了解是哪种血型抗体。③检查婴儿血清中有无血型抗体存在及其类型。将婴儿血清与各种标准红细胞做抗人球蛋白间接试验,阳性结果表明有血型抗体存在并从中推论出抗体的类型。④检查母体血清中有无Rh 血型抗体存在,阳性者对诊断有参考意义。一旦新生儿Rh 阳性和母亲Rh 阴性并直接抗人球蛋白试验阳性即可确诊。有少数Rh 溶血患者其母为Rh 阳性(D 阳性),但存在抗E、c、C 等抗体。

在胎儿期,胆红素可通过胎盘,故脐血胆红素不高。如超过3mg/dl,则有可能发生胎内贫血。出生后失去了胎盘清除胆红素的能力,使新生儿血内胆红素含量迅速增高,其增加的速度和绝对值均构成预示胆红素脑病的重要指标,故此时应密切监视血清胆红素含量的变化。据北京儿童医院报道,在间接胆红素增高的同时,可出现高直接胆红素血症,考虑为胆汁淤积的结果;而直接胆红素>4mg/dl 应警惕光疗后有发生青酮症的可能。多数直接胆红素增高均在短期内恢复正常。

诊断

1.产前诊断

(1)母血抗体滴度监测Rh阴性的孕妇若与丈夫的Rh血型不合,可作抗人球蛋白间接试验监测孕妇抗体。

(2)产前B超检查对了解胎儿溶血程度有一定价值,主要观察有无胎儿水肿、腹水、胸腔积液、肝脾肿大、胎盘水肿、羊水量等。

(3)羊水检查羊膜穿刺是最常用的宫内有创操作。

(4)胎儿红细胞血型检查为在B超引导下进行经皮脐血采样(脐穿刺),不仅可以直接测定胎儿红细胞抗原和血红蛋白水平,还可提供宫内输血的血管途径。

2.生后诊断

依据病史及典型临床体征考虑本病时,应进一步作以下相关试验室检查。

(1)判断新生儿是否存在溶血主要依据脐血或新生儿血红细胞和血红蛋白下降,网织红细胞升高以及血清间接胆红素显性升高,提示患儿存在溶血。确诊需要血清特异性免疫抗体的检查。

鉴别诊断

1.胎儿水肿:应与非免疫性胎儿水肿相鉴别,特别是α-地中海贫血,Hb Barts胎儿水肿综合征,其他还应考虑先天性肾病,胎-母输血,宫内感染,先天性畸形等因素,这些都能通过临床检验血清学检查等予以鉴别。

2.黄疸:生理性黄疸出现晚,进展慢,程度轻,无贫血和肝脾肿大,外周血中少见有核红细胞,败血症有中毒症状,体温不稳,血培养阳性有助鉴别,其他如G-6-PD缺乏症等先天性溶血性疾病也应予以鉴别。

并发症

新生儿溶血病的主要并发症是由非结合胆红素对中枢神经系统毒性所引起的脑病。由血红素降解而来的非结合胆红素是一种极性化合物,不溶于水,此种极性分子可进入脑部。胆红素对脑的损害由其在脑内的沉积引起,取决于以下3 种机制:①即使在“生理性高胆红素血症”时,胆红素也可连续通过血-脑脊液屏障,但多数不引起永久性神经损害。②在病理条件下,血浆游离胆红素明显增加,使进入中枢神经系统的胆红素明显增加,胆红素与神经细胞结合,造成在脑组织的沉积。③某些因素如败血症、缺氧、发热和酸中毒等可进一步损伤血-脑脊液屏障,增加胆红素向脑内渗透。核黄疸的术语是基底节和小脑被胆红素染成黄色而得来。脑病临床症状常在生后2~5 天出现,也可出现于晚些时期。早期症状有厌食、睡眠不安、肌张力减低、呼吸暂停和拥抱反射消失等。病情继续发展可出现高声尖叫、痉挛状态和角弓反张,继而出现呼吸不规则和肺出血,常导致死亡。存活者可留有持久后遗症如感觉神经性耳聋、诵读困难、语言障碍,重者有脑性麻痹、智力障碍、共济失调和手足徐动症等。由高胆红素血症发展为胆红素脑病可分为4 期:①先兆期。②痉挛期。③恢复期。④后遗症期。早产儿和低出生体重儿发生胆红素脑病常缺乏典型的痉挛症状。

重症患儿可有血糖减低

常见症状

所有临床表现均取决于胎儿红细胞破坏的速度和红细胞生成的代偿程度。轻者只有少量的溶血,重者可表现胎儿水肿综合征导致宫内死亡。通常贫血越重则临床表现越重,进而由高胆红素血症引起的脑损伤的危险性也越大。

1.黄疸:新生儿即使有溶血性疾病,在出生时也无黄疸,一旦新生儿在出生第1 天出现黄疸,必须考虑有新生儿溶血病的可能,应立即做血清学检查以求确诊。Rh 溶血病的黄疸出现早,程度较重。

2.免疫性溶血和贫血:苯巴比妥可增加葡萄糖醛酸转移酶活性并增加胆红素结合蛋白的含量。孕母在产前或新生儿应用苯巴比妥可增加胆红素的清除速度,降低血胆红素含量。

患者均有免疫性溶血。贫血的程度取决于溶血过程与骨髓生成红细胞平衡的结果。出生时,多数新生儿仅有轻度贫血,肝脾可轻度肿大。如贫血加重,肝脾增大渐明显。重度贫血时可发生充血性心力衰竭、水肿、腹水和胸腔积液,构成胎儿水肿综合征,大多数在生后数小时死亡,重者在宫内死亡。

治疗方法

Rh溶血病的防治目的为预防由于高胆红素血症所致的胆红素脑病。避免严重贫血和低氧所致的宫内或出生后不久的死亡。

1.产前治疗

(1)胎儿宫内输血对于在宫内严重受累(血细胞比容≤30%)的胎龄<32周和肺功能不成熟的胎儿,可予以宫内红细胞输注。临床操作难度和风险较大。

(2)母或胎儿注射IVIG母注射IVIG可反馈抑制母体的血型抗体产生、阻止母体抗体经胎盘进入胎儿体内,并抑制血型抗体所致胎儿红细胞破坏。但所需成本极高。

(3)提前分娩。

2.新生儿治疗

(1)立即测定新生儿血型、血红蛋白和胆红素浓度。如果出生时即有胎儿水肿、严重贫血、高排出量的心衰或休克的体征,应该保持有效通气、抽腹水或胸水和尽快换血。危重者可先用浓缩红细胞小量输血或部分交换输血,以纠正血红蛋白。然后再以正常2~3倍的血容量进行换血。

(2)出生后一旦明确诊断为Rh溶血病,可静脉应用大剂量IVIG滴注,阻断新生儿单核-巨噬细胞系统Fc受体,抑制溶血过程,减少胆红素产生和减少交换输血。

(3)对高胆红素血症者应采取积极措施(光照疗法或交换输血)降低血清胆红素和保持内环境稳定,以避免胆红素脑病的发生。连续监测血清胆红素,预防胆红素脑病。

(4)纠正贫血:早期贫血严重者往往血清胆红素很高而需交换输血。晚期贫血程度轻者可以补充铁剂和维生素C,以促进骨髓造血。但贫血严重并伴有心率加快、气急或体重不增时应适量输血。输血的血型应不具有可引起发病的血型抗原和抗体。

预后

预后与母亲抗体量的多少,抗体与胎儿红细胞结合程度和胎儿代偿造血能力有关。产前34周后母亲的Coombs反应滴度达1∶32时,胎儿即为重度受累;羊水检查,采用分光光度计测光密度(OD)对胎儿受累情况更具参考价值,OD结果在区3亦

为严重溶血;出生时有严重水肿,明显贫血,重症高胆红素血症,明显肝脾肿大,或出现心力衰竭等并发症者病死率高。如能早期得到诊断,在产前即得积极治疗,尤其是治疗方法的提高,已使病死率大大下降。

预防

1.Rh阴性妇女

(1)如需要输血则应先检验Rh血型,输Rh同型血,如输入血型不同血,立即肌注Rh(D)IgG,按输入1ml血用20µg计算。

(2)怀孕8周后引产或分娩Rh阳性婴儿后,3天内肌注抗Rh(D)IgG 300µg,如有使胎儿血流入母体增加的特殊情况,如多胎,前置胎盘等,剂量加倍。

(3)羊膜穿刺术后均肌注抗Rh(D)IgG 100µg。

(4)Rh阴性孕妇在预产期前1~2周开始服用苯巴比妥,每天30~60mg,分2~3次口服。

(5)宫内输血,当B超或羊水测定发现胎儿有严重受累时,胎儿未满33周,可做宫内输血以挽救胎儿,输Rh阴性“O”型浓缩红细胞血至胎儿腹腔,20~22周输20ml,24周40ml,32周100ml,每隔1.5~3周输1次。

2.Rh阳性妇女: 既往有娩出新生儿严重黄疸,贫血史者,应做除D抗体外的其他Rh血型抗体检查。

3.预防胆红素脑病: 积极采取各种措施降低血中游离胆红素,预防早产及宫内生长落后。出生后应注意保暖,纠正缺氧,酸中毒,预防感染。避免使用引起溶血及抑制肝酶活性药物。避免高渗性药物输注。供给营养时防止游离脂肪酸过高。

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 小儿获得性免疫缺陷综合征肾病

下一篇 小儿迁延性肾小球肾炎

新生儿

新生儿