新生儿寒冷损伤综合征

病因

发病原因

1、内因

①体温调节中枢不成熟。环境温度低时,其增加产热和减少散热的调节功能差,使体温降低。

②体表面积相对较大,皮下脂肪少,皮肤薄,血管丰富,易于失热。寒冷时散热增加,导致低体温。

③躯体小,总液体含量少,体内储存热量少,对失热的耐受能力差,寒冷时即使有少量热量丢失,体温便可降低。

④新生儿由于缺乏寒战反应,寒冷时主要靠棕色脂肪代偿产热,但其代偿能力有限,寒冷时易出现低体温。棕色脂肪分布在颈、肩胛间、腋下、中心动脉、肾和肾上腺周围。

⑤皮下脂肪中饱和脂肪酸含量高,由于其熔点高,低体温时易于凝固,出现皮肤硬肿。

2、外因

①寒冷环境:寒冷使末梢血管收缩,去甲肾上腺素分泌增多,致棕色脂肪分解,增加产热以维持体温,寒冷时间长,则棕色脂肪耗竭,化学产热能力剧降,导致新生儿寒冷损伤,发生心肺功能抑制的恶性循环。胎儿娩出后体温随室温下降;窒息、麻醉、母用镇静药、感染及产伤等因素,均可影响体温调节,更易发生低体温。

②摄入量不足:早产儿热量摄入不足,加之新生儿糖原储备少,产热来源受限。

③疾病:重症肺炎、败血症、腹泻、窒息及严重的先天感染,先天性心脏病或畸形,基础疾病本身即致代谢的失衡,抑制了神经调节,造成微循环障碍,促进本病进程,严重硬肿常示新生儿病情危重的征象。

发病机制

近年来,对低温引起的病理生理的改变有了进一步的了解,国外学者提出多数细胞受到寒冷时,细胞及细胞内膜的结构发生严重变化。脂质首先凝固并与膜的成分分离,使膜结构失去通透屏障作用。因此寒冷损伤对机体影响广泛,国内学者提出硬肿症存在微循环障碍、休克和DIC病理过程,使全身主要脏器的代谢和功能发生改变。

1、体温调节的障碍 体温降至20~25℃后抑制了中枢神经系统。

2、心血管系统 寒冷使窦房结抑制,心率缓慢,体温<28℃时易出现心率失常;血管收缩,血黏度增高,肺循环和体循环阻力增高,中心静脉压上升;肢体血流图显示患处血流波幅下降,血流减少。

3、呼吸系统 呼吸频率、通气量和潮气量与体温成比例下降,体温16~20℃时出现呼吸暂停;体温<25℃肺血管紧张度下降,肺血容量增多,肺血管床随体温降低而扩张,出现肺水肿和肺出血。

4、中枢神经系统 低体温使脑血管收缩、血流量下降,逐渐出现感觉和运动障碍、瞳孔散大、昏迷、体温降至18~20℃时脑电图波形消失。

5、血液系统随体温降低,血细胞比容逐渐增高,血浆容量下降,血小板和白细胞减少,红细胞变形,破碎红细胞增多,红细胞表面电荷减少,易发生凝聚。血氧离曲线左移。体温<29℃时凝血酶原时间延长,AT-Ⅲ、Ⅶ因子浓度减少、纤溶活性增加发生凝血障碍和弥漫性血管内凝血。

6、肾功能 随体温降低肾血流量减少,导致少尿、无尿、血肌酐增高。

7、胃肠道 肠蠕动减弱,肝脏解毒功能及星状细胞吞噬活性降低、白细胞趋化、吞噬及过氧化酶产物的功能明显降低容易发生感染,过氧化氢酶浓度下降,肾、心LDH同工酶活性相对增加。

8、代谢 摄氧和耗氧随核心温度平行下降,呼吸商低于正常,核心体温30℃时,呼吸商降至0.65;葡萄糖代谢率下降,利用减少,易发生低血糖;组织血流量减少,缺氧致乳酸堆积,产生代谢性酸中毒;呼吸中枢的抑制,使CO2排出减少,出现呼吸性酸中毒。

临床表现

1、 病史 多发生在寒冷季节;早期新生儿和早产儿多见;有早产、窒息、产伤、感染、热量供给不足等病史。夏季发病大多由严重感染和缺氧引起。

2、多发生于寒冷季节或重症感染时。常于生后1周内发病,早产儿多见。低体温和皮肤硬肿是本病的主要特点。

1)一般表现:反应低下,吮乳差或拒乳,哭声低弱或不哭,活动减少,也可出现呼吸暂停等。

1)一般表现:反应低下,吮乳差或拒乳,哭声低弱或不哭,活动减少,也可出现呼吸暂停等。

2)低体温:新生儿低体温是指体温<35oC。轻症为30~35oC;重症<30oC,也可出现四肢甚至全身冰冷。低体温时常伴有心率减慢。

3)皮肤硬肿:即皮肤紧贴皮下组织,不能移动,按之似橡皮样感,呈暗红色或青紫色。伴水肿者有指压凹陷。硬肿常呈对称性,其发生顺序依次为:下肢→臀部→面颊→上肢→全身。硬肿的面积可按头颈部20%、双上肢18%、前胸及腹部14%、背部及腰骶部14%、臀部8%及双下肢26%进行计算。严重硬肿可妨碍关节活动,胸部受累可致呼吸困难。

4)多器官功能损害:循环障碍(心功能低下、心肌损害、休克),DIC,急性肾衰竭,肺出血及酸碱、水电解质、内分泌紊乱,功能障碍。心率开始可有一过性增快(>160次/分),随病情加重,体温降低,可逐渐变慢,血管充盈时间延长,严重时心率<100次/分,心音低钝,节律不齐,如体温恢复后心率仍<100次/分,可能心肌受损,心型同工酶活性增强,示心源性休克。中重度硬肿多数(77.8%)发生高氮质血症,22.2%发生急性肾衰竭。

根据病史、临床表现及实验室检查可做出诊断。根据硬肿范围、一般状况、体温,以及有无休克、肺出血而分为轻、中、重度。

皮肤硬肿范围诊断 按照皮肤硬肿范围大小分轻、中、重三度。轻度:硬肿范围小于30%;中度:硬肿范围在30%~50%;重度:硬肿范围大于50%。

硬肿症皮下脂肪韧度诊断分度 Ⅰ度:皮下脂肪稍硬,肤色轻度发红;Ⅱ度:水肿较明显,皮下脂肪弹性基本消失,肤色稍暗红;Ⅲ度:水肿明显,皮下脂肪弹性消失,似橡皮样硬度,肤色暗红。

危重硬肿症诊断标准 依据卫生部妇幼司儿童急救项目办公室所拟定的“危重病例评分法试行方案”,规定以下两项指标:

(1)肛温在30℃以下,硬肿Ⅱ度以上,不论范围大小。

(2)肛温在33℃以下,硬肿Ⅱ度以上,范围超过60%。

并发症

检查与鉴别

检查方法

根据病情需要,检测血常规、动脉血气和血电解质、血糖、尿素氮、肌酐、DIC筛查试验。必要时可做ECG及X光胸片等。

1、.血常规 末梢血白细胞总数无明显变化,合并感染时白细胞总数及中性粒细胞可有不同程度的增高或降低。若中性粒细胞明显增高或减少者,提示预后不良。并发DIC者,血小板明显下降。

2、DIC筛选试验 重症凝血障碍凝血酶原时间延长,伴DIC时凝血活酶时间延长,3P试验阳性,纤维蛋白原降低。对危重硬肿症拟诊DIC者应作以下6项检查: (1)血小板计数:血小板计数常呈进行性下降,约2/3患儿血小板计数<100×109/L(10万/mm3)。

(2)凝血酶原时间:重症者凝血酶原时间延长,生后日龄在4天内者≥20s,日龄在第5天及以上者≥15s。

(4)血浆凝血酶时间:新生儿正常值19~44s(年长儿16.3s),比同日龄对照组>3s有诊断意义。

(5)纤维蛋白原:纤维蛋白原<1.17g/L(117mg/dl),<1.16g/L(160mg/dl)有参考价值。

(6)3P试验(血浆鱼精蛋白副凝试验):生后1天正常新生儿的65%纤溶活力增强,可有纤维蛋白降解产物(FDP),故3P试验可以阳性,24h后仍阳性则不正常,但DIC晚期3P试验可转为阴性。

3、血生化 低温时因拒乳,糖原及能量消耗增加,血糖常降低;可有肌酐、非蛋白氮增高。

4、血气分析 以酸中毒为主要表现。由于缺氧和酸中毒,血pH值下降。PaO2降低,PaCO2增高。

5、超微量红细胞电泳时间测定由于血液黏稠度增加,红细胞电泳时间延长。

6、 心电图改变 部分病例可有心电图改变,表现为Q-T延长、低血压、T波低平或S-T段下降。

鉴别方法

1、新生儿水肿 ①局限性水肿:常发生于女婴会阴部,数日内可自愈;②早产儿水肿:下肢常见凹陷性水肿,有时延及手背、眼睑或头皮,大多数可自行消退;③新生儿Rh溶血病或先天性肾病:水肿较严重,并有其各自的临床特点。

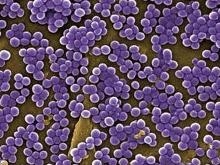

2、新生儿皮下坏疽 常由金黄色葡萄球菌感染所致。多见于寒冷季节。有难产或产钳分娩史。常发生于身体受压部位(枕、背、臀部等)或受损(如产钳)部位。表现为局部皮肤变硬、略肿、发红、边界不清楚并迅速蔓延。

2、新生儿皮下坏疽 常由金黄色葡萄球菌感染所致。多见于寒冷季节。有难产或产钳分娩史。常发生于身体受压部位(枕、背、臀部等)或受损(如产钳)部位。表现为局部皮肤变硬、略肿、发红、边界不清楚并迅速蔓延。

治疗方案

治疗原则

及时复温,提供热量和液体,去除病因,早期纠正脏器功能紊乱;中医治疗以温阳逐寒、活血化瘀为基本治疗原则。

西医治疗

1、复温

目的是在体内产热不足的情况下,通过提高环境温度(减少失热或外加热)以恢复和保持正常体温。

(1)若肛温>30℃,TA—R≥0,提示体温虽低,但棕色脂肪产热较好,此时可通过减少散热,使体温回升,将患儿置于已预热至中性温度的暖箱中,一般在6—12小时内可恢复正常体温。

(2)当肛温<30℃时,多数患儿TA—R<0,提示体温很低,棕色脂肪被耗尽,虽少数患儿TA—R≥0,但体温过低,靠棕色脂肪自身产热难以恢复正常体温,且易造成多器官功能损害,所以只要肛温<30℃,一般均应将患儿置于箱温比肛温高1—2℃的暖箱子,中途进行外加温。每小时提高箱温0.5—1℃(箱温不超过34℃)在12—24小时内恢复正常体温,然后根据患儿体温调整暖箱温度,在肛温>30℃,TA—R<0时,仍提示棕色脂肪不产热,故此时也应采用外加温使体温回升。

若无上述条件,也可采用温水浴,热水袋、火炕、电热毯或母亲将患儿抱窝再生怀中等加热方法。

2、热量和液体补充

供给充足的热量有助于恒温和维持正常体温,热量供给从每日210kJ/kg(50kcal/kg)开始,逐渐增加至每日419—502kJ/kg(100—120kcal/kg),喂养困难者可给予部分或完全静脉营养,液体信按0.24ml/kj(1ml/kcal)计算,有明显心、肾功能损害者应严格控制输液速度及液体入量。

3、控制感染

4、纠正器官功能紊乱

对心力衰竭、休克、凝血障碍、弥散性血管内凝血、肾功能衰竭和肺出血等,应给以相应治疗。

中医治疗

(1)辨证论治:

本病首先辨别虚与实。凡早产儿、体弱儿、喂养反应迟钝、哭声低微、气息微弱者,属于阳虚;体质尚可,皮肤硬肿、凉、暗、发紫,有冷冻史者属于寒实。阳虚者以益气温阳为主,寒实者以温经通络为主,临床上不论属于哪种类型,均应佐以活血化瘀。

【证候】全身不温,四肢肌肤发凉,面颊、臀部、四肢可见硬肿,皮肤板硬,不易捏起,颜色暗红,青紫,或红肿如冻伤,唇色暗红,指纹沉滞不显。

【代表方】当归四逆汤加减。若寒甚,加制附子、干姜;硬肿甚,加鸡血藤、郁金;腹胀气滞者,加乌药、木香。

②阳气虚衰

【证候】体质虚弱,全身冰冷,僵卧少动,气息微弱,哭声低微无力,吸允困难,肢体关节活动不利,全身硬肿,皮肤暗红,尿少或无尿,舌质淡,苔薄白,指纹淡红或隐伏不现。

【代表方】参附汤加减。若食少气弱者,加白术、陈皮,健脾益气;口吐白沫,呼吸不匀者,加僵蚕、胆南星,化痰开窍;血瘀明显者,加桃仁、红花、赤芍,活血化瘀;小便不利者,加茯苓、生姜皮,利水消肿。

(2)针灸疗法:

②温灸:用艾条温灸硬肿局部。

疾病预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。