小儿后尿道瓣膜

病因

对Ⅰ型后尿道瓣膜的真正病因尚不十分清楚,但一般认为是由于中肾管异常插入原始泄殖腔所致,正常中肾管由侧面进入泄殖腔,当泄殖腔内拆分离肛门直肠管和尿生殖窦时,中肾管开口向后正中移位并最终开口于精阜处;Ⅰ型后尿道瓣膜患儿中肾管以更前位进入泄殖腔,当内折时,中肾管移位受阻,并于中线前融合形成瓣膜,Ⅲ型后尿道瓣膜的形成与尿生殖膜的不完全吸收有关,可依膜的弹性及小孔的位置而有不同的表现。

临床表现

1.新生儿期

可有排尿费力,哭吵及尿滴沥症状,甚至发生急性尿潴留,在下腹部常可触及胀大的膀胱,壁很厚,也可因肺发育不良引起呼吸困难,发绀等,部分患儿可有尿液性腹水,尿液可从肾实质或肾窦渗出,通过有渗透性的腹膜渗入腹腔,尿液性腹水可引起水,电解质平衡紊乱,甚至危及生命,但尿液分流至腹腔,减少了肾脏的压力,腹膜又可吸收腹水,所以对患儿的预后反有好处,后尿道瓣膜导致严重尿路梗阻的新生儿可有严重的泌尿系感染,尿毒症,脱水及电解质紊乱。

2.婴儿期

至婴儿期的患儿可有生长发育迟缓及尿路感染,甚至败血症,因呕吐,营养不良可被怀疑为消化系统疾病。

3.学龄期

检查

1.放射性核素肾

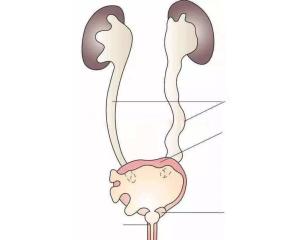

肾脏超声检查和静脉尿路造影可发现有双侧肾积水,两侧积水的程度可不一致,亦可为单侧,当肾功能丧失后,静脉肾盂造影可不显影,但是肾盂输尿管正常者,并不能完全排除尿道瓣膜,双侧肾,输尿管积水,厚壁膀胱及扩张的后尿道高度提示后尿道瓣膜,超声显示肾脏皮髓质界限清楚是预后良好的表现,胎儿期如超声检查发现双肾积水及持续性膀胱充盈须疑及本病,并于出生后24小时行超声检查或膀胱尿道造影,对新生儿须延迟至出生后1月后进行,以利于肾脏发育成熟,初期的肾图检查可作为治疗效果的评价指标。

2.尿道造影

尿道造影对诊断帮助很大,排尿性膀胱尿道造影更有价值,正由于这种检查的广泛应用,本病的诊断率正在逐年增加,最常见的第Ⅰ型,可见到瓣膜处有很薄的一层充盈缺损,膀胱可见小梁形成的表现,缺损的近端后尿道扩张,颈部肌肉突入,似有狭窄,后尿道极度扩张时,与膀胱颈连在一起,形似葫芦,而前尿道尿流细或无尿液,第Ⅱ型及第Ⅲ型(精阜近端有隔膜者)后尿道并不扩张,精阜近端有隔膜的第Ⅲ型,当行逆行尿道造影时,造影剂于隔膜处受阻,造影剂停留在后尿道内,把隔膜鼓向膀胱,呈球状,逆行尿道造影及排尿性膀胱尿道造影对比检查,诊断价值更大。

3.尿道镜检查

可直接看到瓣膜,适用于所有患儿,且可除外共存的其他疾病,如重复尿道,巨尿道,前尿道憩室和空洞性脊髓膨出等。

4.尿动力学检查

(1)尿流率检查对膀胱下尿路梗阻诊断价值很大,但因婴幼儿不合作而受到了限制。

(2)膀胱测压显示为失代偿膀胱,残余尿多,膀胱容量大,低顺应性膀胱,如膀胱顺应性过低所致的膀胱内高压,则不能进行输尿管再植。

(3)尿道压力图测定对定位诊断有较大的意义,正常婴幼儿尿道压力图为坡形,先天性后尿道瓣膜则可于瓣膜处突然压力升高呈鞍形曲线,压力/流率检查,膀胱尿道造影-压力-流率检查诊断最准确,但常常因儿童不合作而不能进行。

诊断

对有排尿异常,排尿费力及反复尿路感染的男性儿都应进行超声检查,如发现有双肾积水,膀胱扩张及有小梁小室,随之可进行经会阴部的后尿道超声。

有经验的医师可发现瓣膜,考虑到后尿道瓣膜即应进行排尿性膀胱尿道造影(VCUG),VCUG可见前列腺部尿道扩张,其远端尿道极细,膀胱边缘不光滑,有小梁小室形成,可有不同程度的膀胱输尿管反流。

后尿道瓣膜的胎儿首先表现为肾积水,但有其特点,常为双侧肾与输尿管积水,膀胱壁增厚,羊水量减少,在胎儿中,羊水量减少是下尿路存在梗阻的一个重要信号。对胎儿期即出现双侧肾积水的新生儿出生后均要进一步做超声检查和VCUG,以尽早确诊后尿道瓣膜。

治疗

1.膀胱镜瓣膜电灼

后尿道瓣膜一旦确诊即应保留导尿管,解除下尿路梗阻,先纠正水,电解质失衡,控制感染,随后进行经尿道膀胱镜瓣膜电灼。

2.膀胱造瘘

在比较偏远,交通不发达,又无电切设备的地区,或患儿小,膀胱镜无法进入时,可进行膀胱造瘘,但采用不置造瘘管的膀胱皮肤造口术,护理上简单。部分患儿,因膀胱功能损害严重,瓣膜电切后,仍无法排尿;或肾功能,代谢功能未能改善,也可进行膀胱造瘘,对不能经尿道放入内镜的患儿可经膀胱造瘘处放入,须行电灼瓣膜。

3. 宫内手术

对后尿道瓣膜的胎儿进行宫内手术,主要是膀胱造瘘以减压的问题目前有很大的争议,其对母亲和胎儿的影响,所能达到的效果以及并发证的发生情况都在观察之中。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。