小儿糖原贮积病Ⅴ型

概述

中文名:糖原贮积病Ⅴ型 英文名:typeⅤglycogenosis

别 名:Ⅴ型糖原贮积病;第Ⅴ型糖原累积病;Ⅴ型糖原累积病;McArdle肌病;糖原贮积病Ⅴ型;麦卡德尔病

糖原贮积病是由于遗传性糖原代谢障碍,致使糖原在组织内过多沉积而引起鶒的疾病。根据引起糖原代谢障碍的酶缺陷和过量糖原在体内沉积的组织不同,而将糖原贮积病分为11种类型糖原贮积病Ⅴ型又称McArdle肌病,由肌肉磷酸化酶(phosphorylase)缺乏所引起。主要临床特征为肌肉剧烈收缩后出现疼痛、痉挛和无力。糖原贮积病的分类1.0型 尿二磷葡萄糖-糖原转移酶缺陷。临床 表现为肝大、低血糖先天性肌无力,肌张力减低。2.Ⅰ型 葡萄糖-6-膦酸酯酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖酮中毒、酸中毒。3.Ⅱ型 α-1,4-糖苷酶缺陷。心脏增大、心力衰竭、巨舌,肌无力。4.Ⅲ型 多糖-1,6-糖苷酶和(或)果糖-1,4→14-转葡萄糖苷酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖、先天性肌无力,肌张力减低。5.Ⅳ型 多糖-1,4→1,6-转葡萄糖苷酶缺陷。临床表现为肝、脾大,肝硬化6.Ⅴ型 肌肉磷酸化酶缺陷。临床表现为运动后肌肉疼痛,无力。7.Ⅵ型 肝磷酸化酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖8.Ⅶ型 磷酸果糖激酶缺陷。临床表现为运动后肌肉疼痛,无力。9.Ⅷ型 磷酸己糖异构酶缺陷健康搜索。临床表现为运动后肌肉疼痛无力。10.Ⅸa型 磷酸化酶激酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖。11.Ⅸb型 磷酸化酶激酶缺陷12.Ⅹ型 磷酸化酶激酶缺陷临床表现为运动后肌肉疼痛无力。

糖原贮积病是由于遗传性糖原代谢障碍,致使糖原在组织内过多沉积而引起鶒的疾病。根据引起糖原代谢障碍的酶缺陷和过量糖原在体内沉积的组织不同,而将糖原贮积病分为11种类型糖原贮积病Ⅴ型又称McArdle肌病,由肌肉磷酸化酶(phosphorylase)缺乏所引起。主要临床特征为肌肉剧烈收缩后出现疼痛、痉挛和无力。糖原贮积病的分类1.0型 尿二磷葡萄糖-糖原转移酶缺陷。临床 表现为肝大、低血糖先天性肌无力,肌张力减低。2.Ⅰ型 葡萄糖-6-膦酸酯酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖酮中毒、酸中毒。3.Ⅱ型 α-1,4-糖苷酶缺陷。心脏增大、心力衰竭、巨舌,肌无力。4.Ⅲ型 多糖-1,6-糖苷酶和(或)果糖-1,4→14-转葡萄糖苷酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖、先天性肌无力,肌张力减低。5.Ⅳ型 多糖-1,4→1,6-转葡萄糖苷酶缺陷。临床表现为肝、脾大,肝硬化6.Ⅴ型 肌肉磷酸化酶缺陷。临床表现为运动后肌肉疼痛,无力。7.Ⅵ型 肝磷酸化酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖8.Ⅶ型 磷酸果糖激酶缺陷。临床表现为运动后肌肉疼痛,无力。9.Ⅷ型 磷酸己糖异构酶缺陷健康搜索。临床表现为运动后肌肉疼痛无力。10.Ⅸa型 磷酸化酶激酶缺陷。临床表现为肝大、低血糖。11.Ⅸb型 磷酸化酶激酶缺陷12.Ⅹ型 磷酸化酶激酶缺陷临床表现为运动后肌肉疼痛无力。

病理病因

【发病原因】

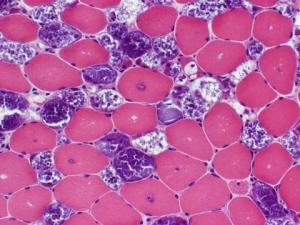

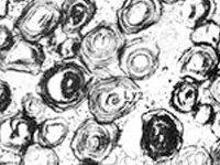

目前尚未查到权威性的较全面的发病率统计学资料。本病征为常染色体隐性遗传病。由于肌磷酸化酶(phosphorylase)缺乏,酶基因定位于常染色体11(11q13),但也有报告认为本病为常染色体显性遗传。发病机制:肌肉收缩需要消耗能量能量主要由肌肉中的糖原分解成葡萄糖,并进行有氧分解产生大量的ATP而提供。静息时,肌肉中贮存有少量的磷酸肌酸和ATP,在数次肌肉收缩以后即消耗完毕。当糖原分解的第1步中所必。需的磷酸化酶缺乏时,糖原不能还原成葡萄糖而进行代谢。因此,所贮存的有限磷酸肌酸和ATP消耗完毕之后,肌肉即处于尸僵的强直样痉挛,肌肉活组织检查可见肌纤维肿胀、变性和局限性坏死,肌膜核增多,间质中有多形核细胞和吞噬细胞。电镜下可见肌膜下、肌纤维间、肌丝间有许多糖原颗粒沉积;线粒体肿胀、退变,肌纤维被大量糖原堆积,但形态正常;肌纤维组化染色可见磷酸化酶缺乏或完全消失而肝磷酸化正常。由于酶的缺乏,正常合成的糖原不能在肌肉内作为燃料提供需要,因此在剧烈运动后病人出现症状。

【发病机制】

本病是因为位于11q13-qter的编码肌磷酸化酶的基因突变所造成,呈常染色体隐性遗传;因患者的肝磷酸化酶正常,故症状仅限于肌肉系统。骨骼肌缺乏肌磷酸化酶,导致肌细胞内糖原分解受阻、ATP生成不足,故使肌肉在运动时不能利用糖原,不向血中释放乳酸。病理特征为肌肉中累积大量结构正常的糖原,肌磷酸化酶缺陷。

症状体征

本病临床分型按发病年龄不同可分为:(1)儿童或少年期发病者,常表现为肌肉易疲劳或间歇性肌红蛋白尿。(2)成年早期起病者特征为运动后肌痉挛和偶伴一过性肌红蛋白尿。(3)晚发型病者,在40~50岁起病,特征为进行性肌无力,但少有肌红蛋白尿。

1.典型病史 为诊断线索。临床表现主要为肌肉无力,以体能活动能力降低和肌疼痛性痉挛为特征,提携重物、快跑、上楼或攀登等需要体能较大的剧烈运动均可造成患者出现肌痛、肌痉挛和肌僵硬;短跑时休息或减慢活动速度即可使症状缓解。约半数患者在剧烈运动后可出现暂时性红葡萄酒样尿,这是由于横纹肌溶解(rhabdomyolysis)所造成的肌球蛋白尿症,严重者可引起急性肾功能衰竭。症状严重与否与运动量大小和时间的长短成正比,一般多发生在四肢,用力咀嚼之后咬肌也能出现疼痛。少数早发型患儿的病情严重,表现为全身肌力、肌张力低下和进行性呼吸困难,预后不佳。本病征虽在幼年即可出现症状,部分病人到成人期才出现典型表现,但回顾其儿童期常有肌痉挛及易疲乏等病史。患者有肌红蛋白尿,但无低血糖发作。A)运动性肌痉挛:在剧烈运动,如奔跑、跳跃、爬山、登高之后出现剧烈肌肉疼痛以下肢为明显重者可伴大汗淋漓。

肌肉疼痛于休息后好转。肌肉疼痛持续时间从数分钟至数小时,偶可达数天之久。间歇期症状完全消失。B)继减现象(secondwindphenomenon):系指肌肉痉挛或肌肉疼痛一旦发生后,仍坚持轻度至中度的肢体活动,肌肉痉挛反而逐步减轻或消失的现象。产生这种继减现象的原因尚不清楚。C)肌疲劳和肌无力:剧烈运动后出现的肌肉疲劳和无力可持续存在。严重发病时可出现四肢不能活动鶒,甚至眼肌亦出现疲劳,但此时伴有肌红蛋白尿鶒。肌无力的分布酷似肌营养不良症。D)运动后肌红蛋白尿:见于1/3~1/2患者。在剧烈运动后1至数小时出现,持续时间在48h之内。晚发病者很少出现肌红蛋白尿。E)肌肉萎缩和肌肉肥大:腓肠肌轻度肥大约占本组病例半数以上,系由糖原沉积于肌纤维内所致肌肉萎缩见于疾病晚期。

2.缺氧运动试验阳性:即以血压绷带维持血压于收缩压,同时令手做伸展、握拳运动,于运动前,运动开始后1,2,3min各取静脉血1份,正常时运动后血乳酸量增加3倍以上,而病人无反应。同时病人测试侧手臂可出现痛性痉挛。根据运动后肌肉痉挛、疼痛、肌力减退等临床特点可帮助诊断本病。

3.前臂缺血运动试验:将血压计袖带扎于患者上臂,充气后气囊内压力维持在26.6kPa以阻止血流,然后令患者作远端肢体运动(握拳、捏握力计等)1min此后在第3、第5第10min取静脉血测其中乳酸含量。凡运动后血液中乳酸含量较运动前增高3倍以上者为正常McArdle肌病患者则无变化。该方法的阳性率可达92.5%。

4.肌活检:显示糖原增加,肌磷酸化酶活性减低。本病征对注射肾上腺素或高血糖素能起反应。

并发病症

在剧烈运动后可出现肌球蛋白尿症(尿液检查尿血红蛋白阳性),严重者可引起急性肾功能衰竭(简称急肾衰,属临床危重症。该病是一种由多种病因引起的急性肾损害,可在数小时至数天内使肾单位调节功能急剧减退,以致不能维持体液电解质平衡和排泄代谢产物,而导致高血钾、代谢性酸中毒及急性尿毒症综合征,此综合征临床称为急性肾功能衰竭。狭义的急性肾衰竭是指急性肾小管坏死。广义的ARF按病因可分为3种:即肾前性、肾后性、肾实质性急性肾衰竭。)。按临床表现ARF又可分为少尿型与非少尿型以及高分解型。住院病人急性肾衰竭的发病率约为5%,至今其病死率仍高达50%左右)。病情严重者可发生进行性呼吸困难(呼吸功能不全的一个重要症状。患者主观上有空气不足或呼吸费力的感觉;而客观上表现为呼吸频率、深度和节律的改变)。

诊断

1.根据运动后肌肉痉挛、疼痛、肌力减退等临床特点可以拟诊本病。2.前臂缺血运动试验有助本病之诊断。方法为:将血压计袖带扎于患者上臂,充气后气囊内压力维持在26.6kPa以阻止血流,然后令患者作远端肢体运动(握拳、捏握力计等)1min此后在第3、第5第10min取静脉血测其中乳酸含量。凡运动后血液中乳酸含量较运动前增高3倍以上者为正常McArdle肌病患者则无变化。该方法的阳性率可达92.5%。 鉴别诊断: 诊断中需与酒精中毒性肌病、缺血性肌病和肌红蛋白尿症等相鉴别健康搜索。亦需与神经性肌强直症出现的痛性肌强直、僵人综合征等鉴别。

检查鉴别

一、检查

实验室检查:

1.血清CPKLDH正常或轻度升高。患者血清肌酸激酶水平增高,运动后更甚;由于在运动时,供应肌肉能量的ATP不足,因此嘌呤核苷酸代谢旺盛,以致血中氨、肌酐、次黄嘌呤和尿酸等浓度亦上升。

3.心电图上QRS增高,R-P延长和T波倒置 。

4.肌电图检查:正常或肌原性改变。重复电刺激后诱发电位下降和肌肉痉挛。少数患者的肌电图可能出现炎症性肌病特征。

5.肌肉活组织检查:可发现其糖原含量增加和肌磷酸化酶活力低下。本病患者在运动后,其肌细胞内pH值不下降,而磷酸肌酸含量却明显下降。肌纤维肿胀、变性和局限性坏死肌膜核增多,间质中有多形核细胞和吞噬细胞。运用31P磁共振成像可以评估肌肉代谢状况。

6.局部缺血性运动试验可供作筛查本病的快速方法,即用血压计绷住上臂,使血压维持在收缩压与舒张压之间,令手做反复伸张、握紧动作;在运动前,运动后1,2,3min各采血测定乳酸和血氨;患者血乳酸不增高,而血氨明显上升。本试验结果在肌磷酸果糖激酶缺陷、磷酸甘油酶激酶缺陷、磷酸甘油酸变位酶缺陷和乳酸脱氢酶缺陷等患者中亦为异常。

二、鉴别

1、炎症性肌病:一组病因不甚明确的炎症性横纹肌病,其特点是髋周、肩周、颈、咽部肌群进行性无力。本病的少数患者的肌电图可能出现炎症性肌病的特征,会导致诊断困难,必须鉴别。

2.诊断中需与酒精中毒性肌病(由酒精中毒引起发病机制未明的一种肌肉病变。临床表现可有急性肌病和慢性肌病两种,严重程度与饮酒量有关)、缺血性肌病(属于冠心病的一种特殊类型或晚期阶段,是指由冠状动脉粥样硬化引起长期心肌缺血,导致心肌弥漫性纤维化,产生与原发性扩张型心肌病类似的临床综合征。随着冠心病发病率的不断增加, ICM对人类健康所造成的危害也日渐严重。1995年WHO/ISFC对缺血性心肌病的定义为:表现为扩张型心肌病,伴收缩功能损害,但不能用冠状动脉病变程度和缺血损害程度来解释)和肌红蛋白尿症等相鉴别。亦需与神经性肌强直症出现的痛性肌强直、僵人综合征等鉴别。

3.局部缺血性运动试验在肌磷酸果糖激酶缺陷、磷酸甘油酶激酶缺陷、磷酸甘油酸变位酶缺陷和乳酸脱氢酶缺陷等患者中亦为异常,亦须鉴别。

治疗

预防保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。