假膜性肠炎

名称

简介

假膜性肠炎(pseudomembranousenteritis,PME)是一种急性肠道炎症,因在小肠或结肠的坏死黏膜表面覆有一层假膜而得名,本病易发生在大手术和应用广谱抗生素后,故又有人称之为手术后肠炎、抗生素性肠炎。多发生在50~60岁的中年人,女性多于男性。本病一般发生于肿瘤、慢性消耗性疾病及大手术后应用抗生素的过程中,大多数起病急骤,病情发展迅速。发病时间最早的可在开始用药后几小时,但也可在停药后3周左右,约有20%的患者在停抗生素后2~10天内起病。临床表现有发热、腹泻、腹痛、腹胀、毒血症和休克。

体征

本病发病急骤,一般发生在腹部大手术后并应用抗生素的患者。最早可出现在开始用药后数小时至两天之内。最晚可于停药后3周内发病。一般在用药4~6天出现。发病时突感发烧不适、腹痛,有时腹痛很剧烈,似急腹症,恶心、腹胀、腹泻。腹泻可分两型:一为大量绿色水样便,可类似霍乱。每天在便量4000~5000ml,致使体液大量丢失,引起脱水和电解质紊乱,再由细菌霉素和坏死组织霉素的吸收而致代谢性中毒。患者往往出现休克,此时可有少尿,甚至明功能不全的表现。另一型为黄绿色粘液便,每天3~4次,多至10余次,量少,部分有血便。少数排出斑块状伪膜,即所谓“管型伪膜”或“结肠管型伪膜”。腹泻一般在停药后5~8天即停止 ,个别可持续2~3周,甚至两个月。严重者有毒血症,由于细菌霉素的吸收导致发烧,甚至高烧、心动过速、全身软弱。部分患者有意识模糊,定向力障碍或嗜睡等。个别病例可发生中毒性休克,甚至产生中毒性巨结肠症、肠麻痹或肠穿孔。

1、霉热炽盛型:因湿热较重,调治失宜,湿热蕴毒,以致湿霉热邪互结,壅滞中焦、清浊不分,泄泻无度,霉热入于血分。症见高热、烦渴、衄血、尿短赤、倾泻暴注、下痢色清或蛋花样稀便。甚则热闭于内,耗精灼液,四肢逆冷、神志昏糊,舌质红,脉弦数或细数。

1、霉热炽盛型:因湿热较重,调治失宜,湿热蕴毒,以致湿霉热邪互结,壅滞中焦、清浊不分,泄泻无度,霉热入于血分。症见高热、烦渴、衄血、尿短赤、倾泻暴注、下痢色清或蛋花样稀便。甚则热闭于内,耗精灼液,四肢逆冷、神志昏糊,舌质红,脉弦数或细数。

2、热盛阴耗型:因患者素体阴亏,或于产后、术后气血两伤,湿霉热邪久羁,阴血耗伤。又因大泻之后多亡阴,致使阴虚之体日衰,毒热之象日著,正虚而邪实,病情危笃。症见高热不良日晡潮热,口干欲饮或不欲饮,颧红,五心烦热,尿短赤,便稀泄泻频作,舌质红,脉数。

3、脾虚湿盛型:因素体脾虚,湿浊困脾,运化失职,水趋大肠,不能分别水谷,而成泻。再加湿浸淫,调治失宜,不但耗伤胃阴,而且损及脾阳,以致脾虚湿盛、清浊不分。症见面色苍白,神疲懒言,食少纳呆,口渴不欲饮,或见畏寒怕冷,浮肿,腹泻,稀便频作,舌苔白,脉沉细。

4、脾肾虚衰、阳虚欲脱型:因倾泻无度,必多亡阴,阴竭则阳无依附,致使阴绝阳脱。症见形体消瘦、四肢逆冷、畏寒倦卧、腹胀腹痛,泄泻直下,肛门外翻,甚者舌倦囊缩,脉微欲绝。

病因

本病发生原因之一是应用四环素、土霉素、氯霉素、强力霉素、氨苄青霉素、林可霉素等广谱抗生素以后。第二各原因是因机体的免疫抗病机能低下,如肠道缺血、肠道菌群失调或术后及肠梗阻、白血病、糖尿病、慢性肺心病的患者,抵抗力下降使细菌易于繁殖生长并产生霉素而致病。大手术后和慢性消耗性疾病时,可能使机体的免疫一抗病机能低下,肠道瘀血或缺血、肠道菌群失调等原因有利于难辨菌的繁殖而致病。

生理

1.发病机制肠道内的细菌来自口腔,从外界进入消化道的细菌经过胃时大部分被胃酸杀死,仅有很少数未被杀灭的细菌进入十二指肠以及回肠的上段,十二指肠和空肠幸存的细菌主要是革兰阳性链球菌、乳酸杆菌、微粒球菌属和酵母菌,总数少于105/ml。在回肠的中下段细菌数开始增加,含量估计为105~106/ml,在回肠末段以需氧性埃希杆菌属为主。肠内容物进入到大肠以后,细菌在缺氧环境中呈中性或弱碱性、内容物移动又缓慢的条件下大量繁殖,其中主要的是厌氧性机会菌丛。

厌氧菌的数目在每毫升结肠内容物中可多达1011个左右。正常人肠道中主要为专性厌氧菌,兼性需氧菌仅占1%。消化道内的正常菌群按细菌定植有规律地分布,边繁殖边排泄出体外,终生不变。对健康人粪便菌群研究的结果与国外报道的菌值和顺序相近,提示肠菌群以厌氧菌为主。9种常见菌的均数顺序为:类杆菌、双歧杆菌、真杆菌、肠杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、梭菌、葡萄球菌、酵母菌。正常人体肠道内细菌的分裂周期为6~48h。除胃酸在维持空肠内菌数起重要作用外,胃和空肠黏膜也有内在的与pH无关的抑制特性。

在胃酸缺乏或作部分胃切除患者的胃和小肠中,可发现需氧和厌氧细菌数明显增加,近段小肠出现大肠杆菌和厌氧性革兰阴性杆菌,并且链球菌、乳酸杆菌和真菌数目也增加。正常菌群促进机体营养物质的消化和吸收,参与机体内胆固醇、类固醇、脂肪、蛋白质、类脂、氨基酸以及某些药物的吸收和代谢。

肠道菌群通过以下机制起到非特异性免疫作用:

①H2O2作用;

②细菌毒素作用;

③占位性保护作用;

④有机酸的作用;

⑤争夺营养作用。

⑤争夺营养作用。

正常菌群还可产生多种抗原物质刺激机体发生免疫应答,使免疫系统保持活跃状态防御多种感染。肠道的菌群紊乱,如细菌量减少将造成淋巴组织发育不良、淋巴细胞增殖能力下降、白细胞减少、丙种球蛋白含量降低等,淋巴因子的分泌能力减弱也将影响细胞免疫反应、迟发型变态反应的建立。大肠杆菌主要的生理作用之一是其免疫原性,大肠杆菌可和其他正常菌群一样产生微量的毒素,作为一种免疫原引起对毒素的免疫作用。肠道内菌群组成受到宿主的肠蠕动、消化道pH、肠内分泌的酶、黏液、抗体分泌和功能等生理因素的影响、随肠内细菌的相互作用、食物、药物、气候、年龄变化而改变。

正常肠蠕动是防止细菌在小肠过度生长的主要防御机制。小肠靠强有力的蠕动作用使肠腔内细菌远远少于结肠,当肠蠕动减低时,小肠细菌将密集生长。胃酸杀灭上段小肠细菌使该部位的菌群稀少,胃酸一旦减低,进入胃与小肠中的需氧和厌氧菌数量就会明显增加,在近段小肠出现大肠杆菌和厌氧性革兰阳性细菌,同时真菌和链球菌的数量也相应增加。

在正常情况下,人体肠道内的细菌相互依赖、相互制约形成一种细菌和人体之间自然的生态平衡。肠道内存在的细菌在菌种和数量上基本上是平衡的,大肠中每克内容物中含有细菌数为1010~1011,小肠内也含有108。在正常的生态平衡状态下,这些细菌藉助于细菌本身和细菌引起人体产生的抗体来抵抗致病菌的侵袭。细菌对人不构成危害而且还可合成某些维生素。大量应用抗生素,特别是经口服用以致于改变了肠道细菌之间平衡关系,将出现肠道细菌的菌群失调。

非致病的肠道内细菌,如大肠杆菌等因对抗生素敏感而被大量杀灭,抗药性相对较强的细菌,如金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、某些荚膜芽孢杆菌及真菌等迅速生长繁殖,分泌外毒素引起肠道病变。病人机体的免疫能力和抗病功能下降或某些疾病导致肠道缺血、淤血等均可导致肠道内菌群失调发生假膜性肠炎。 发生假膜性肠炎必须具备肠道菌群紊乱、内源性或外源性的顽固性难辨性梭状芽孢杆菌或金黄色葡萄球菌存在及上述细菌产生毒素和易感的机体等。在婴幼儿难辨梭状芽孢杆菌是肠道正常菌群之一,由于新生儿和婴儿肠黏膜上的毒素受体可能尚未成熟,所以不至于造成疾病。

未满1个月婴儿的肠道内难辨梭状芽孢杆菌可占细菌总量的50%以上,有30%~90%的1岁以内的婴幼儿肠道中携带此菌,以后随着年龄的增长逐渐减少,至成年时期约占肠道细菌的3%。病人使用抗生素后,肠道菌群受到杀伤或抑制,导致正常菌群发生紊乱,尽管难辨梭状芽孢杆菌也被大量消灭,但在具有拮抗作用的细菌减少的情况下仍易大量繁殖。如果患者在接受抗生素治疗前不是带菌者,在接受抗生素后肠道内的需氧菌和厌氧菌被清除,肠道定植阻力下降,致使原来由这些菌占据的肠黏膜细胞上的细菌受体最终被来自外界的难辨梭状芽孢杆菌附着定居。

除了抗生素的应用之外,未使用抗生素治疗的其他疾病,如胃部分切除术或迷走神经切除加幽门成形术、胃大部切除术胃空肠吻合术后、十二指肠或空肠憩室、手术性盲袢(端侧吻合)、肠梗阻(狭窄、粘连、炎症、癌)肠短路和旷置影响,低胃酸和伴有运动功能紊乱。肠内瘘、回盲部切除等以上原因均可造成胃肠运动功能变化,加之肠道内环境的改变,如回盲部切除失去回盲瓣在调节肠内菌群正常分布中起到的重要作用,不能阻止结肠内菌丛逆流入小肠,减弱了肠道对菌群过度增殖的抗菌防御能力等。其他如白血病、恶性肿瘤或接受放疗、化疗、激素治疗以及感染、慢性消耗性疾病等也能改变肠道正常菌群生态平衡,粪便中也可能分离到难辨梭状芽孢杆菌产毒菌株,发生假膜性肠炎。

2.病理组织学研究表明,典型的假膜性肠炎有组织学上特殊的层状病理改变,没有血管炎的表现。病变早期,病灶与病灶之间存在正常黏膜。进展期黏膜完全坏死而仅有少量腺体存活,上面覆盖一层厚的炎性细胞碎片、黏蛋白和纤维素。水肿和炎症继续发展,扩展到黏膜下层甚至超过黏膜下层则不易与其他肠道炎症相区别。约60%的病变发生在小肠,15%生在大肠,25%大小肠都有。病理变化主要局限于黏膜和黏膜下层。受累肠段可呈阶段性分布的黏膜坏死、伪膜形成。黏膜病变表现为充血水肿,局限性的坏死病灶可以相互融合。

(1)大体形态:肉眼可见假膜性肠炎的肠腔扩张、积聚有大量稠厚黏液,黏膜被覆有从数毫米到数厘米散在的斑点状或斑片状的黄白色、黄色、棕色或黄绿色假膜,严重者融合成片使整个肠段完全被假膜所覆盖。假膜由纤维素、中性粒细胞、单核细胞、黏蛋白、细菌及坏死细胞凝固而成。假膜质地松软而脆,容易与黏膜分离,漂浮在肠液中并随大便排出体外。假膜脱落后裸露出黏膜下层形成溃疡,浆膜充血、水肿、增厚,甚至坏死、穿孔。

(2)组织形态:显微镜下,病变部位的黏膜充血,黏液腺管扩张内含多量稠厚的黏液,黏液排出后参与假膜的组成,病变重时绒毛和黏膜顶部有不同程度的坏死或消失。固有层中有中性粒细胞、浆细胞和淋巴细胞浸润,腺体断裂坏死。黏膜下层毛细血管扩张、充血及血栓形成,血管壁坏死可导致黏膜缺血坏死。病变一般仅限于黏膜层,但也可以向黏膜下层扩展累及全层,甚至导致大片坏死。

一般可按病变程度分成轻度、重度、严重3型:

①轻度病变:最初的损害是在黏膜的固有层中出现急性炎性细胞、嗜酸性粒细胞浸润和纤维素渗出,形成灶性坏死。在坏死的病灶中的纤维蛋白原和多形核细胞聚集形成特殊的顶极损害。

②重度病变:病变未侵犯到黏膜下层,黏膜腺体被破坏,假膜形成。含有黏蛋白的急性炎性细胞的破坏和腺体被典型的假膜所覆盖,固有层中性多形核细胞浸润,伴有典型火山口样隆起坏死病变。

③严重病变:黏膜完全破坏,固有层深层受到侵犯,黏膜固有层被一层厚而相互融合的假膜覆盖。

检查

㈠粪便检查:

粪便在显微镜下见脓细胞和白细胞增多,隐血试验呈阳性。粪便涂片作革兰氏染色,可发现阳性球菌大量增多,而阴性杆菌减少。必要时作重复涂片检查以观察球、杆菌的比例变化。如有条件,可用双酶梭状芽胞杆菌抗霉素中和法测定粪便中有无难辨梭状芽胞杆菌霉素的存在。不含细胞的粪便滤液在组织培养中产生的细胞霉素作用可由抗霉素来中和,可用以帮助确定诊断。

㈡血液生化检查:

可见电解质紊乱,常有低钾、低钠及低蛋白血症。血清白蛋白要低于3%,白细胞计数可高达20×109/L以上,且以中性细胞为主。

粘膜上附着粘液、纤维素、坏死细胞及多核白细胞组成的伪膜。肠粘膜的炎症区有坏死,粘膜深层无破坏,但固有层中有多核白细胞,浆细胞及淋巴细胞浸润。血管腔内有血栓形成。

粘膜上附着粘液、纤维素、坏死细胞及多核白细胞组成的伪膜。肠粘膜的炎症区有坏死,粘膜深层无破坏,但固有层中有多核白细胞,浆细胞及淋巴细胞浸润。血管腔内有血栓形成。

㈣肛门镜、乙状结肠镜检查:

可见粘膜充血、水肿、糜烂、溃疡、直肠乙状结肠有多发性隆起的斑片或融合为大片的灰绿色褐色伪膜覆盖粘膜面,是本病的主要征象。严重者互相混合。伪膜邻近的粘膜可呈水肿、充血,触及易出血。也可见散在溃疡。伪膜性病变主要累及左侧结肠或全结肠,少数累及回盲部。

㈤X线检查:

腹部X线平片无特殊发现,可显示肠麻痹或肠曲扩张,可见液平面,由于结肠水肿,可出现拇指样印迹。偶而可出现自发性巨结肠。钡剂X线,在早期或轻型患者无特殊改变,晚期和重病者,可见结肠蠕动增快,粘膜增厚,肠曲痉挛、扭曲、粘膜溃疡等。钡剂灌肠常可使病情加重,故一般不主张施行。

鉴别诊断

1.肠扭转或肠套叠复位术后肠扭转或套叠造成肠管缺血、缺氧,在血循环改善后,由于毒素吸收出现高热及腹泻,有时需和假膜性肠炎鉴别。肠扭转或肠套叠复位术后出现的腹泻来自于肠道积存的内容物,腹泻的次数和量少于假膜性肠炎而且不会越来越多,内容物中所含的有形成分也多于假膜性肠炎,尽管可以有短暂的全身中毒症状但总的趋势呈逐渐缓解。大便不会出现典型的水样,更不可能有假膜,细菌涂片或培养不以球菌为主,也无难辨性梭状芽孢杆菌。

2.溃疡性结肠炎溃疡性结肠炎往往有长期腹泻史,严重者每天可有十多次水样便,少数急性起病者发病急骤,可有全身严重的毒血症状,广泛的结肠病变可有中毒性巨结肠表现,直至发生肠穿孔和弥漫性腹膜炎。溃疡性结肠炎的病变以结肠、直肠为主,缺少假膜性肠炎的致病原因,有反复发作的趋势,粪便检查没有假膜和相关病原体,黏膜所见为多发性溃疡及息肉,X线检查和结肠镜检有助于作出诊断。

3.克罗恩病(克隆病)多见于20~40岁,男女发病率大致相等,急性发病者有回肠充血水肿、肠系膜增厚淋巴结肿大,可出现发热、腹痛、肿块及穿孔。克罗恩病的病程较长,症状时轻时重呈间歇样发作,腹泻不严重,大便常为不成形稀便无假膜形成,与使用抗生素药物无关。最后确诊需要钡餐和钡灌肠、结肠镜检查和组织活检。

4.出血性坏死性肠炎出血性坏死性肠炎与肠黏膜缺血损伤、细菌感染有关,多见于婴幼儿及儿童,男性高于女性,病变以小肠为主,肠黏膜阶段性充血、水肿、出血、坏死,可伴肠系膜及所属淋巴结炎症。可有急性腹绞痛、腹泻、便血和毒血症,粪便有特殊的腥臭味。发病1~2天内出现全身衰竭、寒战、发热、白细胞升高与核左移、出现中毒颗粒等毒血症表现。轻型出血性坏死性肠炎只出现腹泻和仅含有少量血性水样便时不易和假膜性肠炎鉴别。

并发症

治疗

㈠早期诊断和及时治疗,对提高治愈率和降低死亡率极为重要。一旦确诊,应立即停用原抗生素。

㈡支持疗法:注意休息。输液纠正水电解质紊乱。纠正低蛋白血症。近年来,发现对外霉素所致的水泻,可通过口服葡萄糖盐水来补充氯化钠的丢失,同时纠正酸中毒。

㈢扶植肠道正常菌群抑制难辨(育)梭状芽胞杆菌生长:通常用正常人粪便5~10g,用200ml生理盐水混匀,过滤后保留灌肠,每日1~2次,连续3~5天。亦可用含乳酸杆菌的牛乳灌肠或口服维生素C与维生素B族、叶酸、乳酶生、谷氨酸等。

㈣药物治疗:万古霉素和不吸收的磺胺类药物,能有效的治疗和预防实验的田鼠伪膜性肠炎和人为的伪膜性肠炎,可使粪中难辨(育)梭状芽胞及其霉素迅速消失。因此,万古霉素列为首选抗菌药物。口服每次250~500mg,每日4次。磺胺类药物如SG和PST,口服,每次1g,每日4支。灭滴灵也能有效地治疗伪膜性肠炎,成人剂量每日1.5g,10~15日为1疗程。灭滴灵虽然在上消化道迅速被吸收,但口服后仍能有效地对抗难辨(育)梭状芽胞杆菌,在临床上有使用价值。

近来有学者采用气性坏疽梭状芽胞杆菌多价抗霉素治疗难辨(育)梭状芽胞感染,取得了较好的效果。方法:用50000U加入5%葡萄糖盐水500ml中静滴,1日2次。另外,还有采用高压氧治疗本病。

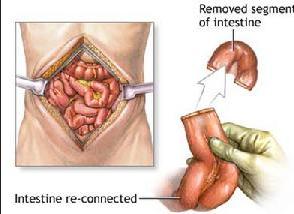

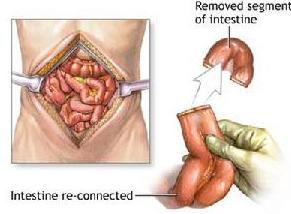

㈤其他治疗方法:试用解痉剂。个别报告对重症患者试用激素,必要时可应用肾上腺皮质激素。有的主张试用消胆胺(cholestyramine)。在肠道内发挥离子交换作用与梭状芽胞杆菌结合后排出,并可促进回肠末端对胆盐的吸收,以改善腹泻。口服4g,每6小时1次,连服5天。如有顽固性腹泻伴有低蛋白血症和电解质紊乱或出现中毒性结肠扩张,必要时进行手术减压,并行横结肠造口术。忌用止泻剂,以免诱发中毒性结肠扩张。对手术后严重营养不良者,可给予静脉高营养滴注治疗。

1、霉热炽盛型:治宜清热解毒,分别清浊,常用金银花、连翘、蒲公英、败酱草、黄芩、黄连、栀子、紫花地丁、大青叶、紫雪丹、安宫牛黄丸等。活血化瘀和营,常用赤芍、丹皮、茜草。清热利湿、分利清浊,常用薏苡、车前子、滑石、生甘草。养阴清热、生津护液,常用元参、天花粉、麦冬等。

2、热盛阴耗型:治宜养阴益气,清热解毒,佐以分利清浊。养阴用元参、麦冬、鲜生地、石斛、天花粉鳖甲、白芍、熟地、白茅根、西洋参。清热解毒作用金银花、连翘、蒲公英、败酱麦冬、五味子等。

3、脾虚湿盛型:治宜健脾早湿、升清降浊。常用健脾利湿药如党参、白术、茯苓、猪苓、扁豆、山药、泽泻。温里升阳药如葛根、吴茱萸、炮姜、官桂、肉豆蔻等。滋阴敛气药如熟地、麦冬、酒黄芩、栀子等。

4、脾肾虚衰、阴虚欲脱型:治宜回阳救逆、温补脾肾。常用温里回阳药如附子、干姜、肉桂。温中健脾药如光参、白术、茯苓、肉豆蔻、吴茱萸、葛根等。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。