小儿丙型病毒性肝炎

发病原因

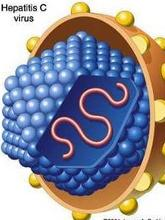

丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)属于黄病毒科,基因组为单正链RNA,有包膜和核衣壳。主要有5个基因型,其分布有地域性,我国以Ⅱ型和Ⅲ型为主。HCV在细胞培养中增殖困难,黑猩猩是目前惟一理想的模型动物。加热100℃ 10min、紫外线、20%次氯酸和氯仿处理可灭活病毒。

发病机制

丙型肝炎(viral hepatitis C)的致病机制未完全明确。现认为HCV有直接致细胞病变作用,又能诱导免疫性损伤。特异性CTL是机体清除HCV的主要机制,同时又是直接或间接破坏感染肝细胞的重要原因。Fas抗原介导的感染肝细胞凋亡亦参与肝细胞坏死的机制。

症状

潜伏期2~26周,平均8周。常见下列临床类型和特点:

1.急性丙型肝炎 多起病隐匿,症状较轻,常见乏力或活动耐力下降、厌食、腹部不适等。约25%出现黄疸,多呈轻度。肝脏轻到中度增大,脾大少见。ALT可表现为单相或多相型增高,后种类型预示肝损害严重或易发展成慢性型。病程约3~6个月或更长时间。有明显转慢性化倾向,约40%~60%转为慢性肝炎。

2.慢性丙型肝炎 分型同乙肝。病毒血症可呈持续性或间歇性,以前者多见,自然痊愈的可能性极小,部分病儿可发展为肝炎肝硬化。

3.亚临床型丙型肝炎 为儿科常见临床类型。患儿无肝炎症状,常在体检或因其他疾病就医时发现肝炎病情,进一步追查病原方得以诊断。追问相关病史可发现有些患儿尚处于急性期,而有些已进入慢性阶段。

4.病毒携带状态 从无肝炎症状,定期随访也无肝脏大小和质地异常,ALT无升高。肝活检基本正常或呈轻微病变。

5.婴儿HCV感染的特点

(2)经母婴传播获得感染:婴儿可呈短暂的病毒血症,即在出生数月后病毒血症消失,抗HCV多随之阴转。

6.HCV与其他病毒混合感染

(1)与HIV混合感染:对经母婴传播获得混合感染婴儿的研究表明,两种病毒有协同致病作用:HIV感染病情进展更快,HCV病毒血症水平显著增高。

(2)与HBV混合感染:可加剧肝脏损害,增加发生重型肝炎和肝细胞癌的危险性。HCV复制常占优势。

1.临床排除法 凡不符合甲型、乙型、戊型病毒性肝炎诊断标准,并除外巨细胞病毒症状性感染、EB病毒及其他已知原因的肝炎,如药物性肝炎、酒精性肝炎、自身免疫性肝病等,流行病学提示为非消化道感染者可疑似为丙型肝炎。

2.特异性诊断 血清抗HCV阳性,和证实肝脏或肝外组织如唾液腺、脾脏、外周血单核细胞和T淋巴细胞中HCVAg阳性或HCV RNA阳性,均可作出诊断。由于免疫法检测HCV抗体,需要长期连续检测,且近40%的急性丙型肝炎始终检测不到抗HCV,及未标化的多种PCR检测HCV RNA可存在假阳性,若能抗HCV和HCV RNA同时阳性,或连续HCV RNA 2次阳性的意义更大。

3.确定诊断 凡临床诊断为急性、慢性、重症肝炎或肝炎后肝硬化病例,经病原学或血清学特异性诊断方法确定为丙型肝炎病毒感染的病人才作为确诊病例。儿童中存在一种以上病毒的重叠或合并感染,需要加以区分。

检查

病原学诊断:

1.HCV RNA(RT-PCR法) 取血清或肝组织作定性或定量检测,在感染后1~2周内,血清中病毒基因即可被检出,能进行早期快速诊断,是评估抗病毒疗效的有效指标。

2.血清抗HCV(包括针对结构和非结构抗原的抗体) 常检测抗HCV IgG,阳性表明已感染或正在感染HCV;其IgM型抗体可在IgG出现前、同时、甚至其后出现,持续半年以上不消退者常转为慢性肝炎,在慢性型肝病活动期常呈阳性。 3.HCV抗原检查 可直接检测血清、体液或肝组织内HCV抗原进行诊断,已建立免疫PCR法,可检出低水平表达的HCV抗原。

治疗

预后

传播途径

(1)输血及血制品传播:曾是最主要的传播途径,在20世纪80年代后期至90年代中期,输血后肝炎70%以上是丙型肝炎。但随着筛查方法的改善,此传播方式已得到明显控制。

(2)注射、针刺、器官移植、血液透析传播:国内报道80%以上静脉毒瘾者为抗HCV阳性。血液透析者及骨髓移植者亦是高危人群。

(3)生活密切接触传播:散发的丙肝病毒感染者中约40%无明显的输血及血制品、注射史,称为社区获得性,其中的大部分由生活密切接触传播。

(4)性传播:精液和唾液中存在丙肝病毒,性接触传播不容忽视。多个性伴侣及同性恋者属高危人群。

(5)母婴传播:母亲为丙肝病毒感染者时,其婴儿就可能被丙肝病毒感染,而且母亲HCV-RNA阳性者传染率高与HCV-RNA阴性者。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

丙型

丙型 (1)显性感染:易出现

(1)显性感染:易出现