小儿糖原贮积病Ⅵ型

概述

小儿糖原贮积病Ⅵ型(GSD-Ⅵ)系因肝磷酸化酶缺陷所造成,以肝脏病变为主,较罕见。患儿多在幼儿期即呈现肝大和生长迟缓,低糖血症、高脂血症和酮体增高程度均较轻,无心脏和骨骼肌受累症状;随着年龄增长,肝大和生长滞后情况也逐渐好转,且常在青春发育期消失。多数患儿无须治疗,为防止发生低血糖,可采取多次少量方式进餐,或给予高碳水化合物膳食。

病理病因

发病原因

本病征因肝磷酸化酶(糖基转移酶类下的一个组群,即专司催化磷酸解作用的一类酶总称。广泛分布于动物(肝、肌)、植物、微生物中)缺陷所致,多数为部分缺陷。

本病征因肝磷酸化酶(糖基转移酶类下的一个组群,即专司催化磷酸解作用的一类酶总称。广泛分布于动物(肝、肌)、植物、微生物中)缺陷所致,多数为部分缺陷。

发病机制

糖原是由葡萄糖构成的高分子多糖,主要贮存在肝脏和肌肉中作为备用能量,正常肝和肌组织中分别含有约4%和2%糖原。摄入体内的葡萄糖在葡萄糖激酶、葡糖磷酸变位酶和尿苷二磷酸葡糖焦磷酸化酶的催化下形成尿苷二磷酸葡萄糖(UD-PG)。然后由糖原合成酶将UDPG提供的葡萄糖分子以α-1,4-糖苷键连接成一个长链;每隔3~5个葡萄糖残基由分枝酶将1,4位连接的葡萄糖转移成1,6位,形成分支,如是扩展,最终构成树状结构的大分子。糖原的分子量高达数百万以上,其最外层的葡萄糖直链较长,大多为10~15个葡萄糖单位。 糖原的分解主要由磷酸化酶催化、从糖原分子中释出1-磷酸葡萄糖。

糖原在体内降解过程中,磷酸化酶是催化糖原还原性末端葡萄糖残基的d-1,4-糖苷键断裂,反应,生成1-磷酸葡萄糖和少了一个葡萄糖基的糖原分子,但磷酸化酶的作用仅限于1,4糖苷键,并且当分支点前仅存4个葡萄糖残基时就必须由脱支酶(淀粉-1,6-葡糖苷酶,amylo-1,6-glucosidase)将其中的3个残基转移至其他直链以保证磷酸化酶的作用继续进行。与此同时,脱支酶可以解除α-1,6-糖苷键连接的一个葡萄糖分子,这样反复进行便保证了机体对葡萄糖的需求。存在于溶酶体中的α-1,4-葡萄糖苷酶(酸性麦芽糖酶)也能水解不同长度的葡萄糖直链,使之成为麦芽糖等低聚糖分子。上述糖原合成和分解过程中任一酶的缺陷即导致不同临床表现的各型糖原贮积病。

临床表现

【临床诊断】

本病因肝磷酸化酶缺陷所造成。新生儿期或婴幼儿期均无发病,无明显性别差异。临床上与糖原贮积病Ⅰ、Ⅲ型相似,但较Ⅰ型为轻。患儿多在幼儿期即呈现肝大和生长迟缓,可有轻度血脂及转氨酶增高。低血糖少见。由于症状有时轻微可致漏诊,因而有人认为其属良性肝大,无心脏和骨骼肌受累症状,智力正常。随着年龄增长,肝大和生长滞后情况也逐渐好转,且常在青春发育期消失。多数患儿无须治疗。

【实验室诊断】

患者白细胞中,可测出磷酸化酶减少,活力降低,或肝活组织检查见糖原沉积。

并发病症

可有轻度血脂及转氨酶增高(注意勿误诊为肝炎。引起转氨酶稍高的因由诸多,如感冒、发烧、喝酒、胃肠疾患、休息不好等),中度生长迟缓(儿童的年龄性别身高与同年龄同性别参照人群标准相比,低于中位数减2个标准差,但高于或等于中位数减3个标准差,为中度生长迟缓,如低于参照人群的中位数减3个标准差为重度生长迟缓)。

检查

1.糖耐量试验

正常人服用一定量葡萄糖后,血糖先升高,但经过一定时间后,人体即将葡萄糖合成糖原加以贮存,血糖即恢复到空腹水平。如果服用一定量葡萄糖后,间隔一定时间测定血糖及尿糖,观察给糖前后血糖浓度的变化,借以推知胰岛素分泌情况,这个测定即称为糖耐量试验。糖耐量试验,多用于可疑糖尿病患儿。本病患儿进行糖耐量实验呈现典型的糖尿病特征。

2.肾上腺素试验

皮下注射1∶1000肾上腺素0.02ml/kg,注射前及注射后10,20,30,40,50,60分钟分别测血糖,正常者血糖上升40%~60%;糖原累积病患儿血糖无明显上升。

肌注胰高血糖素30µg/kg(最大量1mg),于注射后0,15,30,45,60,90,120分钟分别取血测血糖。正常时15~45分钟内血糖升高1.5~2.8mmol/L,本症在空腹或餐后无明显血糖升高。

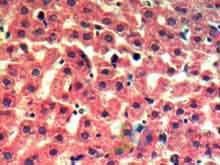

4.肝活检

确诊最好做肝组织活体检查,糖原染色见糖原增多,特异性酶活性降低。

5.基因检测

6.生化异常

鉴别诊断

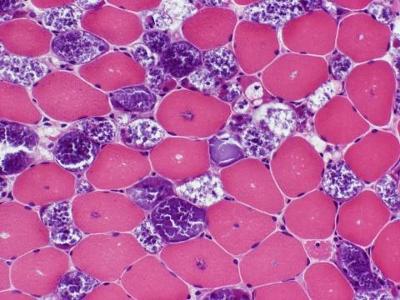

1.GSD-Ⅲ:GSD-Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅸ型以肝脏病变为主。其中GSD-Ⅰ(即von Gierke病)最严重,严重肝损害,也累计肾脏。Ⅲ型较GSD-Ⅰ为轻缓,甚少发生严重低血糖。患儿以生长迟缓和肝大为主诉,且常在4~6岁时出现脾大,但单凭体检不能与GSD-Ⅰ相鉴别。不少患儿除肝脏外,肌组织亦被累及,表现为肌无力,在行走过速或爬坡时尤为明显,甚至发生肌痉挛,少数呈进行性肌病。病变涉及心肌者出现心脏增大和心电图异常,但心衰和心律失常罕见,不累及肾脏。临床表现特点和实验室、辅助检查特点有助于本症与GSD-Ⅰ、GSD-Ⅲ型相鉴别。

2.与von Gierke病相鉴别:可用胰高血糖素试验。正常人注射胰高血糖素30min之内,血糖至少增高3.9mmol/L;而von Gierke病血糖增高<1.7mmol/L,空腹和进食后皆如此。

治疗

可使用高蛋白饮食,少量多次。亦可以补充新缺乏的酶(磷酸化酶是催化糖原还原性末端葡萄糖残基的d-1,4-糖苷键断裂,反应,生成1-磷酸葡萄糖和少了一个葡萄糖基的糖原分子,但磷酸化酶的作用仅限于1,4糖苷键),进行替代治疗。多数患儿无须治疗,为防止发生低血糖,可采取多次少量方式进餐,或给予高碳水化合物膳食。

疾病预防

糖原贮积病Ⅵ的预防可参照糖原贮积病的预防方法。应包括妊娠期间预防感染,避免高龄生育、近亲婚配,避免辐射、接触化学物质、遗传物质异常等。预防性优生措施:禁止近亲结婚、婚前检查以期发现不应结婚的遗传病或其他疾病、携带者的检出(通过群体普查、家系调查及系谱分析、实验室检查等手段确定是否为遗传病,并确定遗传方式等。)、遗传咨询、产前诊断(产前诊断或宫内诊断,是预防性优生学的一项重要措施。)

所用产前诊断技术有:①羊水细胞培养及有关生化检查(羊膜穿刺时间以妊娠16~20周为宜);②孕妇血及羊水甲胎蛋白测定;③超声波显像(妊娠4个月左右即可应用);④X线检查(妊娠5个月后),对诊断胎儿骨骼畸形有利;⑤绒毛细胞的性染色质测定(受孕40~70天时),预测胎儿性别,以帮助对X连锁遗传病的诊断;⑥应用基因连锁分析;⑦胎儿镜检查。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。