肠病原性大肠埃希杆菌感染

病因

(一)发病原因

EPEC形态,生化与普通大肠埃希杆菌相同,两者之鉴别主要依靠血清型之不同,EPEC有13个常见血清型,0111最多,占总病例数之40%~50%。

(二)发病机制

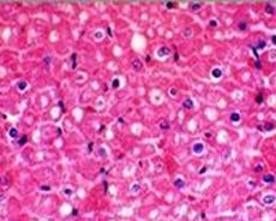

EPEC比较肯定的致病性是它们对肠道表面具有黏附能力,病原菌经口进入小肠,在十二指肠,空肠,回肠上段生长繁殖,紧密黏附于肠上皮细胞表面,或嵌入肠上皮细胞表面的凹陷中,使黏膜呈特征性损伤,局部微绒毛萎缩,肠功能紊乱,甚至导致肠黏膜坏死,溃疡,出现腹泻,此外,EPEC尚可产生非洲绿猴细胞毒素(VT),引起肠上皮细胞向肠腔分泌液体,全身脏器均可出现非特异性充血,水肿,以心,肝,肾,中枢神经系统较明显。

症状

1.潜伏期 一般为2~5天。

2.症状和体征 起病一般较慢,也可急性起病,有饮食不调,添加辅食不当等诱因,轻症不发热,主要症状为腹泻,大便每天3~5次,呈黄色蛋花样带奶瓣,量多,病情继续发展则出现发热,呕吐,食欲缺乏,腹胀,中毒性肠麻痹,在出现肠麻痹前腹泻加重,可出现黏液血便,成人患者常急性起病,有脐周隐痛,腹鸣,偶有里急后重,表现为“痢疾样”。

2.症状和体征 起病一般较慢,也可急性起病,有饮食不调,添加辅食不当等诱因,轻症不发热,主要症状为腹泻,大便每天3~5次,呈黄色蛋花样带奶瓣,量多,病情继续发展则出现发热,呕吐,食欲缺乏,腹胀,中毒性肠麻痹,在出现肠麻痹前腹泻加重,可出现黏液血便,成人患者常急性起病,有脐周隐痛,腹鸣,偶有里急后重,表现为“痢疾样”。

检查

周围血象正常或白细胞稍高,大便镜检可见少数红,白细胞,偶可见满视野,有大量脂肪球。

诊断

鉴别

并发症

治疗

西医治疗方法

1.饮食疗法 基本同轮状病毒肠炎。人乳中的IgA 可阻止需要铁的细菌如大肠埃希杆菌的生长,故人乳喂养是防治婴幼儿大肠埃希杆菌肠炎的有效措施。

2.抗菌治疗 轻型病例可不用抗菌药物。通过调整肠道正常菌群而自愈。对重症婴儿及有败血症者,仍需抗菌治疗。据临床观察,以口服多黏菌素B 及多黏菌素E效果较好,但药源较困难。临床上常首选诺氟沙星、司氟沙星(司帕沙星)或小檗碱,另加甲氧苄啶(TMP),亦可口服庆大霉素或肌注妥布霉素。疗程均为5 天。

用山莨菪碱足叁里穴位封闭可减少便次。胃蛋白酶、胰酶、鞣酸蛋白、中药肥儿散等,均可促进大便性状好转并增加消化功能。对于重症及营养不良患儿,可少量多次输血、人血白蛋白(白蛋白),以改善全身状况。

预后

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

由肠病原性

由肠病原性