原发性系统性淀粉样变

概述

淀粉样变(amyloidosis)是指一种均匀无结构呈特殊反应的淀粉样蛋白(amyloid)沉积于组织或器官,导致相应组织器官发生不同程度的形态改变和功能障碍的疾患。淀粉样蛋白是一组蛋白质和黏多糖复合物,因其具有与淀粉类似的化学反应(如与碘反应等)而被称为淀粉样变,实际上与淀粉毫无关系。淀粉样变病是蛋白质生化代谢障碍性疾病,临床上有多种不同的类型,分类方法不尽一致。简单地可以根据其病因分为原发性和继发性。

病因

(一)发病原因

病因不明,包括免疫因素在内的各种刺激引起浆细胞增生以及浆细胞的恶性肿瘤是重要的发病基础,分子遗传学研究证明部分病例与异常的体细胞高突变有关。

(二)发病机制

淀粉样蛋白来源于变性的免疫球蛋白轻链,称为淀粉样轻链(AL)蛋白,可能是轻链的片段或全部,或者是Bence-Jones蛋白,无论是典型的多发性骨髓瘤还是良性的单克隆免疫球蛋白病都会产生过量的单克隆轻链,可能经过吞噬细胞溶酶体的不完全消化,尔后与黏多糖结合以不溶性淀粉样蛋白沉积于细胞外而引发本病,原发性系统性淀粉样变病患者血清和尿中大多会出现AL蛋白,提示为浆细胞恶病质即副球蛋白血症(paraproteinemia)。

症状

两性均可受累,平均发病年龄在60岁以上,早期特异性的表现是腕管综合征,皮肤黏膜损害,肝肿大和巨舌,12%~40%的病人可见巨舌,由于舌体增大,两侧可有齿痕,舌表面光滑,干燥或有蜡样丘疹,结节,斑块,大疱,裂隙,溃疡和出血,部分伴疼痛性吞咽困难,早期皮肤症状是轻度外伤后或自发性瘀点,瘀斑和紫癜,好发于皱褶凹陷部位如眼睑,鼻唇沟,颈部,腋窝,脐部,外生殖器和口腔,特征性的皮肤损害是无症状的表面光滑有蜡样光泽的丘疹,结节和斑块,呈正常肤色,琥珀色或黄色,常伴有出血倾向,发生部位与紫癜性损害类似,也可累及耳周,面部中心区域,颊黏膜和腹股沟,皮疹可以孤立存在,但也会融合成大的肿块,在面部者呈狮面样外观。

两性均可受累,平均发病年龄在60岁以上,早期特异性的表现是腕管综合征,皮肤黏膜损害,肝肿大和巨舌,12%~40%的病人可见巨舌,由于舌体增大,两侧可有齿痕,舌表面光滑,干燥或有蜡样丘疹,结节,斑块,大疱,裂隙,溃疡和出血,部分伴疼痛性吞咽困难,早期皮肤症状是轻度外伤后或自发性瘀点,瘀斑和紫癜,好发于皱褶凹陷部位如眼睑,鼻唇沟,颈部,腋窝,脐部,外生殖器和口腔,特征性的皮肤损害是无症状的表面光滑有蜡样光泽的丘疹,结节和斑块,呈正常肤色,琥珀色或黄色,常伴有出血倾向,发生部位与紫癜性损害类似,也可累及耳周,面部中心区域,颊黏膜和腹股沟,皮疹可以孤立存在,但也会融合成大的肿块,在面部者呈狮面样外观。

另外还有发生在面,手及足部的硬皮病样损害;在眼睑,唇部,耳郭的黏液水肿样损害;头部的环状,斑状脱发或普秃;手掌部蜡样浸润伴出血和角化过度及迟发性卟啉病样损害;各种甲营养不良性改变如甲脆弱,甲缺如,甲下条纹,甲部扁平苔藓样损害以及皮肤黏膜的出血性或类天疱疮样损害等,累及骨骼肌出现背部疼痛;心脏,肾脏受累则发生心功能不全,蛋白尿和肾衰竭,部分患者有呕血或便血,约20%病人最终发生多发性骨髓瘤,出现骨痛等症状,本病预后较差,平均生存期无骨髓瘤者为13个月,合并骨髓瘤者为5个月。

检查

血浆γ-球蛋白升高,尿Bence-Jones蛋白阳性,骨髓穿刺可见浆细胞增生。

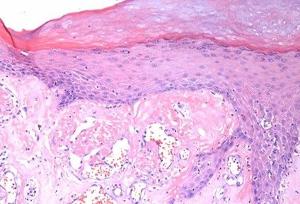

组织病理:皮肤损害内有淡伊红色,无定形,含裂隙的淀粉样蛋白团块,丘疹性损害的淀粉样蛋白沉积在真皮乳头,伴有表皮突变细或消失;斑块或结节性损害的淀粉样蛋白团块广泛沉积在真皮网状层和皮下脂肪层,累及血管壁,毛囊皮脂腺单位,立毛肌,汗腺及脂肪细胞形成“淀粉样环”,具有特征性;甲营养不良性损害的淀粉样蛋白沉积在甲皱和甲床,一般没有明显的炎症细胞浸润,原发性系统性淀粉样变病皮肤改变活检的阳性率在前臂约为50%,腹部皮肤深至脂肪层的活检阳性率可达95%以上,直肠黏膜和黏膜下组织活检淀粉样蛋白阳性率为60%,全身小动脉,小静脉,舌,心肌,平滑肌,骨骼肌均可有淀粉样蛋白沉积,肝脾由于血管壁受累可发生实质性损害。

诊断

本病主要诊断依据为临床表现和组织病理学检查,特征性的出血性皮疹伴多系统损害,尤其不明原因的心脏受累和肝大,蛋白尿应考虑本病,皮肤及受累组织的病理 学检查见到淀粉样蛋白团块沉积具有诊断意义,组织特殊染色,骨X线片,骨髓检查,尿Bence-Jones蛋白测定等都有助于确诊。

鉴别

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。