幼年型类天疱疮

幼年型类天疱疮是一种以

表皮下水疱为特征的,婴幼儿多发的慢性

皮肤病。类

天疱疮为自身免疫性

皮肤病。其抗体

主要是Ig,少数为IgA、IgM。80%的患儿

血清中可检出此抗体。抗原与抗体结

合,通

过经典补体激活途径导致基底膜损伤,

形成临床上的皮肤损害。

表皮下疱,疱

内以嗜酸性细胞为

主,还有嗜中性白细胞,疱

顶表皮大致正常,真皮乳头

水肿,浅层

血管丝周围及乳头部有大量嗜酸性细胞及淋巴细胞浸润,还可有少数嗜中性白细胞。......

病因

类天疱疮为自身免疫性皮肤病。其抗体主要是Ig,少数为IgA、IgM。80%的患儿血清中可检出此抗体。抗原与抗体结合,通过经典补体激活途径导致基底膜损伤,形成临床上的皮肤损害。

发病机制

表皮下疱,疱内以嗜酸性细胞为主,还有嗜中性白细胞,疱顶表皮大致正常,真皮乳头水肿,浅层血管丝周围及乳头部有大量嗜酸性细胞及淋巴细胞浸润,还可有少数嗜中性白细胞。

临床表现

本病急性起病,初次发作较重,在正常皮肤或红斑基础上,突然发生成批水疱,直径为1~2厘米,半球形,疱壁紧张,疱液澄清或者血性,尼氏征阴性。疱疹反复发作,融合及扩展,常形成环状或多环状的外形。水疱破裂后糜烂面不扩大,愈合较快,表面结痂呈脓疱疮样,偶为湿疹样,痊愈后留有色素沉着,瘢痕罕见。疱疹多发于四肢屈侧、腋下、腹股沟、下腹部,部分患儿有黏膜症状。黏膜症状较成人患者明显,且重。本病慢性病程,复发与缓解交替,持续3~4年可自行缓解。

检查

1.实验室检查

1/3~1/2患儿周围血嗜酸性粒细胞升高,1/2~2/3患儿血清IgE升高。10%~80%患儿血清中有抗表皮基底膜带循环抗体。

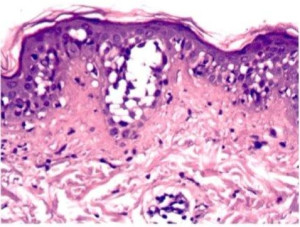

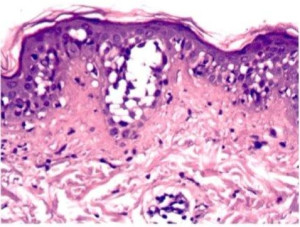

2.组织病理学检查

表皮下大疱,疱内含有嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、偶见乳头微脓疡,主要为嗜酸性粒细胞组成。

3.免疫荧光

90%患儿的直接免疫荧光见基底膜带有IgG,100%患儿见补体C3线状沉积。间接免疫荧光,在活动性患儿血清中可检测出抗正常人基底膜抗体。电镜可见表皮下基底膜透明板分离。

诊断

根据红斑或正常皮肤上有紧张性大疱,疱壁紧张不易破裂,尼氏征阴性,糜烂面容易愈合;病理变化为表皮下水疱,基底膜带有IgG呈线状沉积;血清中有抗基底膜带循环抗体;可做出诊断。

鉴别诊断

本病主要与线状IgA大疱性皮病、幼年型疱疹样皮炎、遗传性大疱性表皮松解症相鉴别。

治疗

类天疱疮的首选治疗为糖皮质激素,病情控制后维持起始治疗量两周,每二周减量15%,总疗程约1年。免疫抑制剂、氨苯砜也有效。血浆置换、静脉内注射免疫球蛋白适用常规治疗无效者。外用糖皮质激素适用于局限性、轻中度类天疱疮患儿。