瘰疬分枝杆菌感染

病因

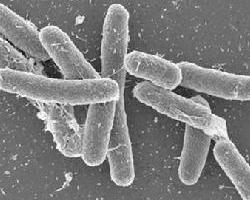

瘰疬分枝杆菌感染(mycobacterium scrofulaceum infection)的病原菌瘰疬分枝杆菌(mycobacterium scrofulaceum),在自然界广泛分布,在温暖潮湿、低pH、低溶解氧、高可溶性锌和腐质酸的土壤和水环境中存在。组织培养在暗处可产生黄色素为其特点,在30℃及37℃ 2~3周在罗氏培养基上产生菌落,25℃以下不生长。若先在37℃培养3天再改在25℃培养可迅速生长,形成的菌落平滑湿润有黄色膜,遇光颜色不变,菌体较结核菌大,抗酸性也强,触酶反应呈强阳性,烟酸试验阴性。对磺胺、红霉素等敏感,对异烟肼及PAS耐药。

临床表现

好发于儿童,临床表现为肺部病变和局部淋巴结炎,主要累及颌下腺和下颌下淋巴结。受累淋巴结逐渐、缓慢增大,最终形成溃疡、窦道和瘘管,沿淋巴管走行排列,但很少造成播散性感染。通常呈良性、自限性过程,除轻微颈部疼痛外,无全身症状。

检查

诊断

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

瘰疬

瘰疬