苦荬菜

形态特征

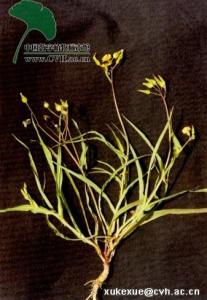

一年生草本。根垂直直伸,生多数须根。茎直立,高10~80厘米,基部直径2~4毫米,上部伞房花序状分枝,或自基部多分枝或少分枝,分枝弯曲斜升,全部茎枝无毛。基生叶花期生存,线形或线状披针形,包括叶柄长7~12厘米,宽5~8毫米,顶端急尖,基部渐狭成长或短柄;中下部茎叶披针形或线形,长5~15厘米,宽1.5~2厘米,顶端急尖,基部箭头状半抱茎,向上或最上部的叶渐小,与中下部茎叶同形,基部箭头状半抱茎或长椭圆形,基部收窄,但不成箭头状半抱茎;全部叶两面无毛,边缘全缘,极少下部边缘有稀疏的小尖头。头状花序多数,在茎枝顶端排成伞房状花序,花序梗细。总苞圆柱状,长5~7毫米,果期扩大成卵球形;总苞片3层,外层及最外层极小,卵形,长0.5毫米,宽0.2毫米,顶端急尖,内层卵状披针形,长7毫米,宽2~3毫米,顶端急尖或钝,外面近顶端有鸡冠状突起或无鸡冠状突起。舌状小花黄色,极少白色,10~25枚。瘦果压扁,褐色,长椭圆形,长2.5毫米,宽0.8毫米,无毛,有10条高起的尖翅肋,顶端急尖成长1. 5毫米喙,喙细,细丝状。冠毛白色,白色,纤细,微糙,不等长,长达4毫米。花果期3-6月。

一年生草本。根垂直直伸,生多数须根。茎直立,高10~80厘米,基部直径2~4毫米,上部伞房花序状分枝,或自基部多分枝或少分枝,分枝弯曲斜升,全部茎枝无毛。基生叶花期生存,线形或线状披针形,包括叶柄长7~12厘米,宽5~8毫米,顶端急尖,基部渐狭成长或短柄;中下部茎叶披针形或线形,长5~15厘米,宽1.5~2厘米,顶端急尖,基部箭头状半抱茎,向上或最上部的叶渐小,与中下部茎叶同形,基部箭头状半抱茎或长椭圆形,基部收窄,但不成箭头状半抱茎;全部叶两面无毛,边缘全缘,极少下部边缘有稀疏的小尖头。头状花序多数,在茎枝顶端排成伞房状花序,花序梗细。总苞圆柱状,长5~7毫米,果期扩大成卵球形;总苞片3层,外层及最外层极小,卵形,长0.5毫米,宽0.2毫米,顶端急尖,内层卵状披针形,长7毫米,宽2~3毫米,顶端急尖或钝,外面近顶端有鸡冠状突起或无鸡冠状突起。舌状小花黄色,极少白色,10~25枚。瘦果压扁,褐色,长椭圆形,长2.5毫米,宽0.8毫米,无毛,有10条高起的尖翅肋,顶端急尖成长1. 5毫米喙,喙细,细丝状。冠毛白色,白色,纤细,微糙,不等长,长达4毫米。花果期3-6月。

|  |

生长习性

生长于海拔300-2200米的山坡林缘、灌丛、草地、田野路旁。苦荚菜喜温暖湿润气候,既耐寒又抗热。耐热性强,在夏季35-40℃的高温条件下,只要保持水肥供应,生长仍十分旺盛,产量极高。耐寒性较强,成株可抵抗-7-5℃的冬季低温。苦荬菜对土壤要求不严,各种土壤均可种植,但在排水良好的肥沃土壤上生长良好。对水分要求较多,但不耐积水。耐轻度盐碱,在pH值小于8.0的碱性土壤上生长良好。苦莫菜耐荫,可在果林行间种植。

分布范围

苦荬菜分布陕西(华阴、眉县、城固、勉县)、江苏(具体地点不详)、浙江(遂昌、丽水、昌化)、福建(永安)、安徽(各地)、台湾(台东、台北)、江西(南昌)、湖南(具体地点不详)、广东(连平)、广西(百色)、贵州(江口、望谟)、四川(南川)、云南(昆明、大理、丽江)。苦荬菜生于山坡林缘、灌丛、草地、田野路旁,海拔300-2 200米。苦荬菜在中南半岛、尼泊尔、印度、锡金、克什米尔地区、孟加拉、日本广有分布。

繁殖栽培

种植方式

播种期:中国南方春季、秋季均可播种。春播以2月下旬至3月下旬为佳,秋播在9月至10月。

播种方式:可采用直播和育苗移栽。直播方法可采用条播、穴播或撒播。条播行距为25-30厘米。育苗移栽,行株距为(25-30)厘米×(10-15)厘米。

播种深度:播种深度以1-2厘米为宜。沙质土壤宜深,粘土宜浅;土壤墒情差的宜深,墒情好的宜浅;春季宜深,秋季宜浅,以达到既要保证种子接触到潮湿土壤,又要保证种子能破土出苗。

种子用量:撒播时,每亩种子用量为1-1.5千克;条播时;每亩种子用量为0.5-1千克。育苗移栽,每亩大田只需种子0.2-0.5千克,苗床与大田面积之比为1:5。

人工繁殖

播种期:中国南方春季、秋季均可播种。春播以2月下旬至3月下旬为佳,秋播在9月至10月。

播种方式:可采用直播和育苗移栽。直播方法可采用条播、穴播或撒播。条播行距为25-30厘米。育苗移栽,行株距为(25-30)厘米×(10-15)厘米。

播种深度:播种深度以1-2厘米为宜。沙质土壤宜深,粘土宜浅;土壤墒情差的宜深,墒情好的宜浅;春季宜深,秋季宜浅,以达到既要保证种子接触到潮湿土壤,又要保证种子能破土出苗。

种子用量:撒播时,每亩种子用量为1-1.5千克;条播时;每亩种子用量为0.5-1千克。育苗移栽,每亩大田只需种子0.2-0.5千克,苗床与大田面积之比为1:5。

种子播前处理:在播种前将种子浸泡在初始温度为40℃~45℃的温水中,经过2小时后捞出种子再控净水。 生产用地的准备:选择在平坦无积水砂壤土地或山坡地,先施入 发酵好的农家肥每亩3000kg,深翻地25cm,作宽1.2m的平畦。播种时间:7月下旬-8月中旬播种方法:一种是条播或采用撒播;苗期管理:浇水、间苗、定苗、虫害的防治、追肥;采收时间为七月中下旬,采收后扎捆支在一起晾晒,当含水量降至13~15%时,即可 贮藏。具有产量大,质量高,保证其制剂的安全、有效、可控,解决了抱茎苦荬菜中药材可持续利用问题。

整地:苦莫菜种子小而轻,顶土能力弱,播种前必须将地块整平整细,在翻地的基础上,采用圆盘耙、钉齿耙耙碎土块,平整地面,以利于播种和出苗

底肥:苦莫菜速生,再生力强,刈割次数多,鲜草产量高,因而需肥量大。要结合整地施足基肥,每亩可施腐熟的农家肥2000-3000千克,尿素15-20千克,过磷酸钙15-20千克。移栽苗成活后或定苗后可沟施或穴施1次提苗肥,以后每次刈割时追施1次,追肥应以速效氮肥为主,配施适量腐熟有机肥和磷钾肥。

底肥:苦莫菜速生,再生力强,刈割次数多,鲜草产量高,因而需肥量大。要结合整地施足基肥,每亩可施腐熟的农家肥2000-3000千克,尿素15-20千克,过磷酸钙15-20千克。移栽苗成活后或定苗后可沟施或穴施1次提苗肥,以后每次刈割时追施1次,追肥应以速效氮肥为主,配施适量腐熟有机肥和磷钾肥。

施肥:水肥充足是充分发挥生产潜力的关键措施,施用氮肥效果尤其显著,在刈割后追施10-15千克尿素或复合肥,可显著提高产量。

灌水:整地时应开好围沟、腰沟和畦沟。降雨时不时巡田,发现积水或堵沟,及时清沟和排水。旱前,可用稻草等对畦面进行覆盖,有一定的保水抗旱作用。夏、秋旱时,每隔6~10天沟灌或穴灌水1次,不要大水漫灌或串灌。

病虫防治

苦荬菜的病害有白粉病、锈病等,虫害有蚜虫、小菜蛾等。其中需要重点防治蚜虫,可在畦沟两侧和田埂上覆盖银灰色薄膜或插挂银灰色薄膜条,有较好的驱避蚜虫作用,也可插挂黄色诱虫板,有很好的诱捕蚜虫效果。发生病虫害时如达不到经济危害程度,不需用药防治。确需用药剂防治时,应选用低毒或无毒、高效、易降解的农药,不可用高毒、高残留的农药,尽量用一种药同时兼治多种病虫害,以降低成本和减轻环境压力。

主要价值

研究价值

苦荬菜属菊科植物,在花部形态和花序结构上,与分布非洲的萼角花科有很大的相似性,但是胚珠却是顶生的,种子有胚乳,花柱不裂,又显示出较大的差异。菊科与茜草科有共同的花柱2裂柱,酚类物质在这两科中普遍分布,茜草科的九节草属花部5基数,子房有1个基生的胚珠,显示出二者之间有某种程度的一致性,但茜草科中的亚科(Cinchoneideae)的 染色体基数 x=11,又并不是菊科染色体的基数。桔梗科在一致的合瓣花冠、下位子房,及其某些亚科或属中的花药聚合等性质上表现出与菊科有一定程度的联系,但却缺乏菊科与茜草科共有的酚类物质。植物系统学家对菊科的亲缘关系及其起源有不同的观点。

化学成分

(1)乙酸降香萜烯醇酯 (2)3β-acetoxy-11-oxours-12-ene

(3) 齐墩果酸

(4)齐墩果烷

(7) 阿魏酸

(8)香草酸

(10)正二十六醇

(11)β-谷甾醇

(12) 胡萝卜苷

相关描述

抱茎苦荬菜与苦荬莱的主要区别为开花时基部叶常不枯死,叶面常有微毛;茎生叶抱茎,因此而得名曰抱茎苦荬菜。 叶基部为全叶片的最宽部份,中下部叶片羽状深裂,向上则裂片变浅而至成齿状,或近全缘。头状花序直径约1厘米;总苞长约5~6毫米。瘦果长约2.5毫米,有长约0,5毫米的喙。花果期4—7月。抱茎苦荬菜生于路边、山坡,荒野;中国各地普遍分布。 抱茎苦荬菜属菊科植被,菊科是双子叶植物纲菊亚纲最大的1科,有一致的小花结构。小花管状,辐射对称,或舌状而两侧对称,或花冠管状而花冠裂片二唇形。多数小花密集排列,外覆以总苞片而形成一致的头状花序。共13族1300余属,近22万种,除南极外,全球分布。由于本科在结构上、繁殖上的种种特点,如萼片变成冠毛、刺毛,有利于果实远距离传播;部分种类具块茎、块根、匍匐茎或 根状茎,有利于营养繁殖的进行;此外,花序的构造和虫媒传粉的高度适应等等,促使它很快的发展与分化,从而达到属、种数和个体数均跃居现今被子植物之冠。中国约有220属近3000种,全国各地分布,其中异裂菊属、复芒菊属、太行菊属、画笔菊属、重羽菊属、黄缨菊属、川木香属、球菊属(Bolocephalus)、葶菊属、栌菊木属、蚂蚱腿子属、花佩属、华蟹甲草、华千里光属、紫菊属、君范菊属等15属为中国特有。

食用价值

苦荬菜全株含白色乳汁,味苦,叶片柔嫩多汁,营养丰富,不仅可用作饲草,也是理想的蔬菜品种,炒食、凉拌、做汤风味鲜美。

苦荬菜叶量大、再生力强,产草量高;含有丰富的粗蛋白质、粗脂肪,能量价值高;茎叶纤维少、脆嫩多汁,适口性好,猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅及草食性鱼类均喜食,是一种良好的青绿饲料。苦荬菜饲用主要有以下几种利用方式:一是刈割利用。因开花后莲座基生叶片逐渐老化,适口性和草质变劣,所以当苦荬菜长出大量花蕾时进行最后1次刈割。整喂或切碎喂均可,也可与其他精料拌匀后饲喂,随割随喂。二是剥叶利用。三是青贮利用。青贮后呈黄色,具芳香气味,有微酸味,可饲喂猪、兔、鹅、鸡、鱼等动物。除上述3种方式外,苦荬菜还可制成草粉,或提取叶蛋白作蛋白饲料。

药用价值

全草入药,具清热解毒、去腐化脓、止血生机功效;可治疗疮、无名肿毒、子宫出血等症。

采集加工:夏、秋季采收,除去杂质,洗净泥土、晒干,切段备用。

药材鉴别:性状全草无毛,根呈长圆锥形,表面棕色至棕褐色,具纵皱纹及须根;质硬、不易折断,断面黄白色。茎呈细长圆柱形,表面暗绿色至深棕褐色,有纵棱,节明显;质轻脆,易折断,断面边缘淡黄色,髓部白色。叶互生多皱缩破碎,完整者呈卵状矩圆形或矩圆形,先端锐尖或钝尖,基部耳状或戟状抱茎,上表面绿色,下表面浅绿色,纸质。头状花序多数,具细梗;总苞片二层。舌状花黄色。瘦果纺锤形;冠毛白色。气微,味微甘、苦。 药理作用:具有镇静和镇痛作用。对动物肠管 平滑肌有解痉作用。

性味功能:中药味苦、辛,性微寒。清热解毒,消肿止痛。 蒙药味苦、甘,性热。杀虫,开音。

扩展阅读

1821年Cassini建立了苦荬菜属(IxerisCass.),并将苦荬菜(I. polycephalaCass.)设定为模式种,这得到了Condolle(1838)、Gray(1859)、Kitamura(1935)等学者的承认,而Bentham等(1873)将苦荬菜属(IxerisCass.)作为莴苣属(Lactuca)的一个组Lactucasect.Ixeris。

1838年de Condolle建立了沙苦荬属(ChorisisDC.),Tzvelev(1964)承认该属的成立,而Gray(1859)和Kitamura(1935)把其作为苦荬菜属的一个组Ixerissect.Chorisis来处理,Bentham等(1873)则将其作为莴苣属的一个组Lactucasect.Chrosoma。

1920年Nakai建立了黄瓜菜属(ParaixerisNakai),Tzvelev(1964)承认该属的成立,而Stebbins(1937)把其作为苦荬菜属的一个亚属Ixerissubg.Paraixeris,Kitamura(1942)将其作为黄鹌菜属(Youngia)中的一个组Youngiasect.Paraixeris来处理。

1964年Tzvelev建立小苦荬属(Ixeridium(A.Gray) Tzvel.),而Gray(1935)和Kitamura(1956)则把其作为苦荬菜属的一个组Ixerissect.Ixeridium。

1997年出版的《中国植物志》(中国科学院植物研究所,1997)采用了细分的概念,将广义的苦荬菜属(IxerisCass.s.lat.)划分为苦荬菜属(狭义)(IxerisCass.s.str.)、沙苦荬属(ChorisisDC.)、黄瓜菜属(ParaixerisNakai)、小苦荬属(Ixeridium(A.Gray) Tzvel)。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 正常眼压性青光眼

下一篇 增生性玻璃体视网膜病变