原发性视网膜色素变性

概述

原发性视网膜色素变性(primary pigmentary degeneration of retina) 亦称为色素性视网膜炎(retinitis pigmentosa,RP),是一组以进行性感光细胞及色素上皮功能丧失为共同表现的遗传性视网膜变性疾病,是一种比较常见的毯层-视网膜变性(tapetoretinal degeneration),以夜盲进行性视野损害、眼底色素沉着和视网膜电图异常或无波为其主要临床特征也是世界范围内常见的致盲性眼病。视网膜色素变性多为单发性眼病部分患者可伴有全身性其他部位的异常以综合征的形式出现。这种伴有体内其他系统异常者称为伴发性视网膜色素变性,多为隐性遗传;由炎症、中毒、外伤及血管病变等获得性因素所引起的视网膜色素变性,应为色素性视网膜病变或继发性视网膜变性。大多数仅表现于眼部者为原发性视网膜色素变性,通常称为“视网膜色素变性”。

该病常起于儿童或少年早期至青春期症状加重,视野逐渐收缩,至中年或老年,黄斑受累致中心视力减退,甚或严重障碍而失明亦有少数患者发病甚晚,但绝大多数在30岁以前发病。通常均为双眼发病。极少数病例为单眼或双眼对称地局限于1~2个象限发病。有的患眼伴发近视、后极白内障及青光眼。有的还伴有其他器官的疾病或成为一周身综合征的表现之一。

病因学

本病为遗传性疾病。其遗传方式有常染色体隐性、显性与性连锁隐性三种。以常染色体隐性遗传最多;显性次之;性连锁隐性遗传最小。目前认为常染色体显性遗传型至少有两个基因座位,位于第一号染色体短臂与第三号染色体长臂。性连锁遗传基因位于X染色体短壁一区一带及二区一带。

关于发病机制,近20~30年中,有了一些瓣的线索。根据电镜、组织化学、电生理、眼底血管荧光造影等检查资 料推测,认为本病的发生,主要由于视网膜色素上皮细胞对视细胞外节盘膜的吞噬、消化功能衰退,致使盘膜崩解物残留、规程形成一层障碍物,妨碍营养物质从脉络膜到视网膜的转动,从而引起视细胞的进行性营养不良及逐渐变性和消失。这个过程已在一种有原发性视网膜色素性的RCS鼠视网膜中得到证实。至于色素上皮细胞吞噬消化功能衰竭的原因,目前还不清楚。可能与基因异常,某种或某些酶的缺乏有关。在免疫学方面,近年研究发现本病患者体液免疫、细胞免疫均有异常,玻璃体内有激活的T细胞、B细胞与巨噬细胞,视网膜色素上皮细胞表达HLA-DR抗原,正常人则无此种表现。同时也发现本病患者有自身免疫现象,但对本病是否有自身免疫病尚无足够依据。在生化方面,同时也发现本病患者有自身免疫现象,但对本病是否有自身免疫病尚无足够依据。在生化方面,发现本病患者脂质代谢异常,视网膜中有脂褐质的颗粒积聚;锌、铜、硒等微量元素及酶代谢亦有异常。综上所述,本病可能存在着多种不同的发病机理。

发病机制

基因的遗传缺陷,可导致感光细胞外节正常结构与功能变异,影响感光细胞和色素上皮细胞的代谢;亦可干扰感光细胞与色素上皮细胞间的相互作用;导致光电转化途径异常;也能引起被相邻细胞所诱导的凋亡。此种高度的遗传异质性,虽然最后均以感光细胞凋亡而告终,但在临床上产生了不同类型及经过。

基因的遗传缺陷,可导致感光细胞外节正常结构与功能变异,影响感光细胞和色素上皮细胞的代谢;亦可干扰感光细胞与色素上皮细胞间的相互作用;导致光电转化途径异常;也能引起被相邻细胞所诱导的凋亡。此种高度的遗传异质性,虽然最后均以感光细胞凋亡而告终,但在临床上产生了不同类型及经过。

在免疫学方面,发现本病患者体液免疫、细胞免疫均有异常,玻璃体内有激活的T细胞、B细胞与巨噬细胞,视网膜色素上皮细胞表达HLA-DR抗原,正常人则无此种表现,因而认为本病患者有自身免疫现象,但目前对本病是否为自身免疫病尚缺乏充分依据。在生化方面,发现本病患者脂质代谢异常,视网膜中有脂褐质的颗粒聚积锌、铜、硒等微量元素及酶代谢亦有异常。

因遗传方式的不同,使临床表现亦有差异总的来说以性连锁性遗传的夜盲、暗适应、EOG和ERG改变等发病年龄最早,后极白内障、黄斑囊样水肿等并发症发生率亦最高;其次为常染色体隐性遗传;再次为显性遗传,散发性的病情较轻,发病年龄亦较晚。

临床表现

1.症状与功能改变

⑴夜盲:为本病最早出现的症状,常始于儿童或青少年时期,且多发生在眼底有可见改变之前。开始时轻,随年龄增生逐渐加重。极少数患者早期亦可无夜盲主诉。

⑵暗适应检查:早期锥细胞功能尚正常,杆细胞功能下降,使杆细胞曲线终未阈值升高,造成光色间差缩小。晚期杆细胞功能丧失,锥细胞阈值亦升高,形成高位的单相曲线。

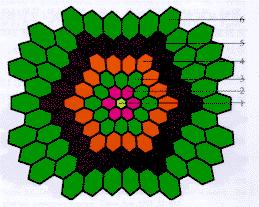

⑶视野与中心视力:早期有环形暗点,位置与赤道部病变相符。其后环形暗点向中心和周边慢慢扩大而成管状视野。中心视力早期正常或接近正常,随病程发展而逐渐减退,终于完全失明。

⑷视觉电生理:ERG无反应,尤其b波消失是本病的典型改变,其改变常早于眼底出现改变。EOG LP/DT明显降低或熄灭,即使在早期,当视野、暗适应、甚至ERG等改变尚不明显时,已可查出。故EOG对本病诊断比ERG更为灵敏。

⑸色觉:多数患者童年时色觉正常,其后渐显异常。典型改变为蓝色盲,红绿色觉障碍较少。

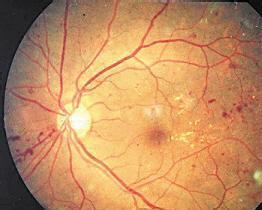

2.眼底检查所见本病早期虽已有夜盲,眼底可完全正常。俟后随病程进展而渐次出现眼底改变。典型的改变有:

⑴视网膜色素沉着:始于赤道部,色素呈有突的小点,继而增多变大,呈骨细胞样,有时呈不规则的线条状,围 绕赤道部成宽窄不等的环状排列。色素多位于视网膜血管附近,特别多见于静脉的前面,可遮盖部分血管,或沿血管分布,于血管分支处更为密集。以后,色素沉着自赤道部向后极和周边逐渐扩展,最后布满整个眼底。在此同时,视网膜色素上皮层色素脱失,暴露出脉络膜血管而呈豹纹状眼底。晚期脉络膜血管亦硬化,呈黄白色条纹。玻璃体一般清晰,有时偶见少数点状或线状混浊。

⑵视网膜血管改变:血管一致性狭窄,随病程进展而加重,尤以动脉为显著。在晚期,动脉成细线状,于离开视盘一段距离后即难以辨认而似消失,但不变从白线,亦无白鞘包绕。

⑶视盘改变:早期正常,晚期趋于萎缩。色淡而略显黄色,称为“蜡样视盘”,边缘稍有模糊,偶有如被一层菲薄纱幕覆盖的蒙眬感。

⑷荧光血管眼底造影所见:背景荧光大片无荧光区,提示脉络膜毛细血管层萎缩。视网膜血管可有闭塞,有时还可见到后极部或周边部斑驳状荧光斑。

3.特殊临床类型

⑴单眼性原发性视网膜色素变性:非常少见。诊断为本型者,必须是一眼具有原发性视网膜色素变性的典型改变,而另眼完全正常(包括电生理检查),经五年以上随访仍未发病,才能确定。此型患者多在中年发病,一般无家族史。

⑵象限性原发性视网膜色素变性:亦甚少见。特点为病变仅累及双眼同一象限,与正常区域分界清楚。有相应的视野改变,视力较好,ERG为低波。荧光造影显示病变区比检眼镜下所见范围大。本型常为散发性,但也常染色体显性、隐性与性连锁隐性遗传的报告。

⑶中心性或旁中心性原发性视网膜色素变性:亦称逆性进行性视网膜色素变性。初起即有视力减退与色觉障碍。眼底检查可见黄斑部萎缩病变,有骨细胞样色素堆积,ERG呈低波或不能记录。早期以锥细胞损害为主,后期才有杆细胞损害。晚期累及周边部视网膜,并出现血管改变。最后以失明告比利时。本型通常为隐性遗传,偶亦有显性遗传。

⑷无色素性视网膜色素变性:是一种有典型视网膜色素变性的各种症状和视功能的检查所见。检眼镜下亦有整个眼底灰暗、视网膜血管变细、晚期视盘蜡黄色萎缩等改变,无色素沉着,或仅在周边眼底出现少数几个骨细胞样色素斑,故称为无色素性视网膜色素变性。有人认为本型是色素变性的早期表现,病情发展后仍会出现典型的色素。因此不能构成一单独临床类型。但亦确有始终无色素改变者。本型遗传方式与典型的色素变性相同,有显性、隐性、性连锁隐性遗传三型。

治疗措施

临床得到的标本均为晚期病例。光学显微镜下所见的主要改变为视网膜神经上皮层、特别杆细胞的进行性退变,继以视网膜由外向内各层组织的逐渐萎缩,伴发神经胶质增生。色素上皮层也发生变性和增生,可见色素脱失或积聚,并向视网膜内层迁徙。视网膜血管壁发生玻璃样变性而增厚,甚至管腔完全闭塞。脉络膜血管可有不同程度硬化,毛细血管完全或部分消失。视神经可完全萎缩,视肋上常有神经胶质增生,形成膜块,与视网膜内的胶质膜相连接。检眼镜下所见视盘的蜡黄色,一般认为与此有关。文献中有试用血管扩张剂、维生素A及B1、组织疗法、各种激素、中草药、针炙、眼外肌肌束脉络膜上腔内植入术等,效果均不确切。下列方法,或可避免视功能迅速恶化。

1.遮光眼镜片之选用强光可加速视细胞外节变性,所以必须戴用遮光眼镜。镜片的颜色从理论上说,应采用与视红同色调的红紫色,但有碍美容用灰色,阴天或室内用0~1号;晴天或强光下用2~3号灰色镜片。深黑色墨镜并不相宜。绿色镜片禁用。

2.避免精神和肉体的过度紧张过度紧张时体液内儿茶酚胺(catecholamine)增加,脉络膜血管因此收缩而处于低氧(hypoxia)状态,使视细胞变性加剧。中国传统的气功(静功),能以自己的意志高速大脑皮层及机体各器官的活动,如持之以恒,对防止本病视功能迅速恶化方面可能有所作为。

干细胞移植疗法

干细胞治疗视网膜色素变性的原理是通过弱电流直接刺激视神经,一方面激活视神经细胞,增强视神经的生物电兴奋性;同时还可强力刺激眼内末梢血管束,极大地改善眼底组织的血液循环和供氧,从而使视神经纤维获得充分的血氧供应而恢复其部分功能。在眼部注入干细胞,使受损的视神经、视网膜细胞得以修复,两者结合起来,可以大大提高和巩固其疗效。

并发症

后极性白内障是本病常见的并发症。一般发生于晚期、晶体混浊呈星形,位于后囊下皮质内,进展缓慢,最后可 致整个晶体混浊。约1%~3%病例并发青光眼,多为宽角,闭角性少见。有人从统计学角度研究,认为青光眼是与本病伴发而非并发症。约有50%的病例伴有近视。近视多见于常染色体隐性及性连锁性隐性遗传患者。亦可见于家族中其他成员。文献中有44%~100%的本病兼有不同程度的听力障碍;10.4%~33%兼有聋哑。聋哑病兼患本病者亦高达19.4%。视网膜与内耳Corti器官均源于神经上皮,所以二者的进行性变性可能来自同一基因。色素变性与耳聋不仅可发生于同一患者,也可分别发生于同一家族的不同成员,但二者似乎不是源于不同基因,可能为同一基因具有多向性所致。本病可伴发其他遗传性疾病,比较常见者为间脑垂体区及视网膜同时罹害的Laurence-Moon-Bardt-Biedl综合征。典型者具有视网膜色素变性、生殖器官发育不良、肥胖、多指(趾)及智能缺陷五个组成部分。该综合征出现于发育早期,在10岁左右(或更早)已有显著临床表现,五个组成部分不是具备者,称不完全型。此外,本病尚有一睦眼或其他器官的并发或伴发疾病,因少见。从略。

鉴别诊断

根据上述病史、症状、视功能及检眼镜检查所见,诊断并无太大困难。但当与一些先天生或后天性脉络膜视网膜炎症后的继发性视网膜色素变性注意鉴别。

先天性梅毒和孕妇在妊娠第3个月患风诊后引起的胎儿眼底病变,出生后眼底所见与本病几乎完全相同,ERG、视野等视功能检查结果也难以区分。只有在确定患儿父母血清梅素反应阴性及母亲西服早期无风疹病史后,才能诊断为原发性色素变性。必要时还需较长时间随访观察,先天性继发性色素变性在出生时即已存在,病情静止。

后天性梅毒和某些急性传染病(如天花、麻疹、猩红热、流行性腮腺炎等),均可发生脉络膜视网膜炎,炎症消退后的眼底改变,有时与原发性色素变性类似。当从病史、血清学检查以及眼底色素斑大而位置较深、形成不规则(非骨细胞样)、有脉络膜视网膜萎缩斑、视盘萎缩呈灰白色(不是蜡黄色)、夜盲程度较轻等方面阳以鉴别。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。