婴儿肉毒中毒综合征

病因

(一)发病原因

本病征的病因与肉毒杆菌和肉毒毒素有关,虽然在患病婴儿的血清中未能发现有肉毒杆菌的毒素,但是在患儿粪便中能发现有肉毒杆菌毒素或分离出肉毒杆菌,很可能是婴儿摄入了广泛存在的肉毒杆菌孢子而致病,当前已公认蜂蜜是本病征的重要媒介,故许多学者已竭力反对给1岁以内的婴儿饲喂蜂蜜。

(二)发病机制

1979年美国疾病控制中心(CDC)将肉毒中毒分为4型,食物型肉毒中毒,婴儿型肉毒中毒,创伤型肉毒中毒及成人的婴儿型肉毒中毒(infant botulism in adult)。

1979年美国疾病控制中心(CDC)将肉毒中毒分为4型,食物型肉毒中毒,婴儿型肉毒中毒,创伤型肉毒中毒及成人的婴儿型肉毒中毒(infant botulism in adult)。

1、食物型肉毒中毒 是由于肉毒梭菌外毒素如BAT污染食物,经口入消化道,在胃和小肠内被蛋白溶解酶分解成小分子如Aa,Ab后,吸收进入血流,主要作用于脑神经,运动神经突触和胆碱能神经末梢,Aa与突触前膜受体结合,阻止神经细胞内外离子交换,然后进入神经突触膜内,阻止Ca2 诱导的囊泡分泌作用,阻断了神经传导介质乙酰胆碱的释放,从而使肌肉收缩运动障碍,呈现肌肉麻痹。

2、婴儿型肉毒中毒 发病年龄多小于6个月,报道年龄6天~11个月,其发病机制与上述不同,婴儿食品中测不出肉毒毒素,但患儿粪便中可查到肉毒梭菌及其毒素,这是由于摄入肉毒梭菌后,在肠道内繁殖并产生外毒素被吸收所致,婴儿肠道与成人肠道菌群不同,缺乏肉毒梭菌的抑制菌如类杆菌,乳酸杆菌,食入的肉毒梭菌的芽孢可成为繁殖体而大量繁殖,母乳喂养婴儿占发病者66%~100%,本病多见于母乳喂养婴儿添加辅食后1个月左右,习惯性便秘婴儿的肠道易于发生肉毒梭菌定植,2个月以下并生活在农村,农场的婴儿,当食物被土壤中肉毒梭菌污染时易于发病,食用污染的蜂蜜而发病者占15%,1981年美国儿科学会及CDC建议12个月以下婴儿不要进食蜂蜜。

3、创伤型肉毒中毒 在皮损处感染肉毒梭菌并产生外毒素,创面局部吸收外毒素后引起中毒。

4、成人的婴儿型肉毒中毒 当成人肠道手术,胃酸缺乏引起肠道pH值改变,应用抗生素导致肠道菌群失调等情况下,肠道缺乏肉毒梭菌的抑制菌,食入肉毒梭菌的芽孢后可在肠道内繁殖并产生外毒素而致病。

以上4型虽病因及发病机制各不相同,但临床均以神经系统症状为主要表现,病理变化主要是脑神经核及脊髓前角退行性变,脑及脑膜充血,水肿,有广泛点状出血及小血栓形成等。

症状

本病征多发生在6个月以内的婴儿,常见临床表现是便秘(可历时数天),不能吸吮和吞咽困难,全身明显软弱无力,哭声低微,头不能竖直或抬头不能,深部腱反射减弱等,脑神经麻痹症状有眼睑下垂,眼和面部活动减少,瞳孔对光反应迟钝等,自主神经受损时有张口反射减弱,口腔分泌物增多等。

并发症

诊断

本病征的诊断可根据严格的发病年龄,特殊的临床软弱无力表现及其他症状而做出初步诊断,肌电图检查对诊断有一定帮助,常可出现短暂的小振幅而密集的运动单位动作电位,这种图形的出现与神经损害持续时间相一致。

确诊尚需对食品,粪便标本做肉毒毒素检测,通过荧光抗体染色法能检测出肉毒毒素和肉毒杆菌,此外可直接运用厌氧培养法和特殊的增菌技术分离病原菌,鉴定菌种。

鉴别诊断

检查

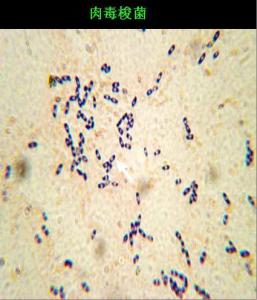

1.粪便检查 在婴儿型与成人的婴儿型肉毒中毒者,粪便显微镜检查可见革兰阳性芽孢杆菌。

2.细菌培养 将可疑食物,呕吐物或排泄物加热煮沸20min后,接种于血琼脂培养基作厌氧培养,可分离出肉毒梭菌。

3.毒素试验

(1)动物试验:将检查标本浸出液饲喂动物,或作豚鼠,小白鼠腹腔内注射,可引起动物四肢瘫痪而迅速死亡,婴儿型者则可用婴儿粪便浸出液作动物试验。

(2)中和试验:将各型抗毒素血清0.5ml注射小白鼠腹腔内,随后接种标本0.5ml同时设对照组,从而判断毒素和定型。

(3)禽眼睑接种试验:将含有毒素的浸出液0.1~0.3ml,注入家禽眼内角下方眼睑皮下,出现眼睑闭合,或出现麻痹性瘫痪和呼吸困难,经数十分钟至数小时死亡,可作为快速诊断。

4.毒素检测 应用抗肉毒毒素抗体进行中和试验,检查病人血清中肉毒毒素,可对毒素分型。

肌电图检查有肌纤维颤动,单次刺激反应降低,多次刺激电势反而增高,有短持续期小波幅多相运动,电势增加等表现,可作为辅助诊断。

预防

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。