原发性视网膜脱离

病因

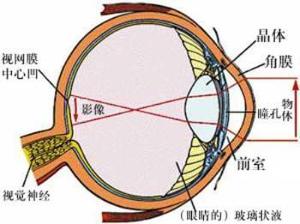

原发性脱离是视网膜变性与玻璃体变性两个因素综合作用的结果,易言之,原发性脱离必须具有这两个前提条件,二者缺一不可。

视网膜变性与裂孔形成

由于视网膜构造复杂,血供独特,易于因种种原因引起变性。周边部与黄斑部为变性好好部位。视网膜变性是视网膜裂孔形成的基础。在裂孔发生之前,常见下列改变:

由于视网膜构造复杂,血供独特,易于因种种原因引起变性。周边部与黄斑部为变性好好部位。视网膜变性是视网膜裂孔形成的基础。在裂孔发生之前,常见下列改变:

1、格子样变性:格子样变性与视网膜脱离关系最为密切。由此产生裂孔者占裂孔性脱离眼的40%。在正常眼球中亦可见到,约为7%。格子样变性发病无种族及性别差异,侵犯双眼,其形成和位置常有对称性。多见于颞侧或颞上象限的赤道部与锯齿缘间,呈梭形和条状、边缘清晰的岛屿样病灶,长轴与锯齿缘平行,病灶面积差异很大,长右从1DD到1/2圆周以上,宽从0.5DD到2DD不等。病灶视网膜变薄。有许多白色线条,交错排列成网格门面。这种线条与病灶外的视网膜血管相连,实际上就是闭塞或带有管状白鞘的末梢血管。病灶内有时还可见到白色素团块分布,称为色素性格子样变性,色素来源于视网膜色素上皮层。

2、囊样变性:好发于黄斑部及颞下侧锯齿缘附近,边缘清楚,圆形或类圆形,暗红色。小腔隙可融合成大囊腔,故大小差异很大。发生于眼底周边部的网状囊样变性,成为簇状而略显高起的小红点,附近玻璃体有纤维状或颗粒状混浊。黄斑部囊样变性初起时呈蜂窝状小囊腔,无赤光检查时特别明显。周边部或黄斑部的小囊腔逐渐相互融合成大囊腔。前壁常因玻璃体牵引而破裂,但只有在前后壁的有破裂时才成为真性裂孔而引起视网膜脱离。

囊样变性是由多种原因(如老年性改变、炎症、外伤、高度近视等)影响了视网膜营养代谢,引起其神经成分分解,从而在其内丛状层或内、外核层中形成腔隙的一种改变。腔隙内充满含有粘多糖成分的液体。

3、霜样变性:大多发生于赤道部和锯齿缘附近,视网膜表面可见到一些由细小白色或略带黄色发亮颗粒覆盖的区域。厚薄不匀,如同视网膜上覆盖了一片霜。此种变性可单独出现。也可和格子样变性、囊样变性同时存在。霜样变性靠近赤道部并融合成带状者,亦称蜗牛迹样变性。

4、铺路石样变性:一般见于40岁以上的近视眼患者。双眼多见。好发于下方周边部眼底,表现为具有色素性边缘的淡黄色圆形或类圆形、境界清楚的多发性萎缩病灶,大大小小的病灶列成一片。呈铺路石样。病灶中央部脉络膜毛细血管网萎缩,露出脉络膜大血管甚或苍白色巩膜。变性区如受到玻璃体牵引起则导致视网膜裂孔形成。

5、视网膜加压发白和不加压发白:将巩膜压陷后眼底的隆起部,变为不透明的灰白色,称为加压发白。病变进一步加重时,即使不加压也呈灰白色,称为不加压发白,其后缘有时形成一清晰的嵴。多见于上方眼底周边部,被认为是玻璃体牵引的一个指征。如玻璃体后脱离扩展,此后缘可被撕开而形成裂孔。

6、干性视网膜纵向皱襞:皱襞自锯齿状缘的齿缘间向赤道部方向伸展。是过度生长视网膜组织的折叠。一般无需治疗,但也有在皱襞后端客观上玻璃体牵拉而发生裂孔之可能。

玻璃体变性

为引起视网膜脱离的又一关键因素。正常情况下,玻璃体为一透明胶状结构,充填于眼球内后部4/5的空腔内,对视网膜神经上皮层贴着于色素上皮层有支撑作用。除在睫状体扁平部到锯齿缘以及在视盘周围和视网膜有粘连外,其他部位仅和视网膜内界膜紧紧相附,但并无粘连。视网膜脱离发生前,常见的玻璃体变性改变有:互有联系的玻璃体脱离、液化、混浊、膜形成、浓缩等。

1、玻璃体脱离:玻璃体脱离是指玻璃体临界面与其紧密接触的的组织之间出现空隙。多见于高度近视眼及老年患者,玻璃体各个部位的外界面均可发生脱离,以玻璃体后脱离、上脱离为常见,与视网膜脱离的关系亦比较密切。玻璃体脱离的原因主要是玻璃体中透明质酸解聚脱水,在玻璃体内形成一个或多个小液化腔,并相互融合形成较大的腔隙。如腔隙中的液体突破玻璃体外界面进入视网膜前使玻璃体和视网膜内界膜间发生分离。如果脱离处与视网膜有某种病理性粘连,可因牵引而发生视网膜裂孔。

2、玻璃体液化:玻璃体液体是玻璃体由凝胶状态变为溶解状态,是玻璃体新代谢障碍所引起的胶体平衡破坏。亦以高度近视及老年患者为常见。液化一般从玻璃体中央开始,出现一光学空间,逐渐扩大,也可以多个较小液化腔融合成一较大的液化腔。液化腔内有半透明灰白色丝束样或絮状物飘浮晃动。

3、玻璃体混浊和浓缩:玻璃体混浊原因很多,但与原发性视网膜脱离有关者,均由玻璃体支架结构破坏所致,因此常与玻璃体脱离、液化同时存在。混浊的纤维条束,有导致视网膜裂孔的可能。所谓玻璃体浓缩,也是一种玻璃体混浊,是在玻璃体高度液体时,支架结构脱水变性而形成的不透明体,故可称为萎缩性浓缩。与前列玻璃体脱离时外界面的膜样混浊、玻璃体液化腔内的丝束样或絮样混浊等相比,性质上并无多大差异,仅是和度上更加严重,对引起视网膜脱离的危险性亦更加强烈而已。

4、玻璃体膜形成:也称视网膜周围广泛性增殖膜共形成机理十分复杂,目前尚未完全清楚。可能有神经胶质细胞、游离色素上皮细胞及其转化成的巨噬细胞、成纤维细胞等参与。增殖膜沿视网膜前、后界面或玻璃体外界面生长,收缩后可以牵拉视网膜发生皱缩,形成一些固定的粘连性皱襞或星形皱襞。甚至使整个后部视网膜皱缩在一起形成一个闭合的漏斗状。此种增殖膜见于视网膜脱离前,脱离中及陈旧性脱离的患者。发生于脱离前者,也是引起视网膜脱离的一个重要原因。

诊断

根据上述临床所见,诊断并非十分困难,但周边部范围较小的浅脱离,往往易于漏诊,尤其是极周边部的脱离,直接检眼镜无法查到,必须用双眼间接检眼镜或三面镜加巩膜压迫反复仔细检查后才能确定。

根据上述临床所见,诊断并非十分困难,但周边部范围较小的浅脱离,往往易于漏诊,尤其是极周边部的脱离,直接检眼镜无法查到,必须用双眼间接检眼镜或三面镜加巩膜压迫反复仔细检查后才能确定。

查到视网膜裂孔不仅为诊断原发性脱离的根据,也是手术能否成功的键。因此如何能准确无遗漏地发现所有裂孔,十分重要。大约有80%的裂孔发生眼底周边部。其中颞上侧最多,颞下侧次之,鼻上侧更次之,鼻下侧最少。当脱离隆起较高时,这些周国部裂孔常被遮掩,必须从各个角度详细寻找,必要时加压包扎双眼,使患者静卧数日,待视网膜略有平复后再行检查。视网膜脱离面较大、隆起度高者往往存在数个裂孔。除注意脱离区外,也应注意未脱离或脱离不明显部位,尤以上方裂孔,因液体下沉,裂孔处不一定见到脱离。视网膜脱离位置及形态,往往也有助于裂孔寻找,眼底上方脱离,裂也总是在上方脱离区内;下方脱离,如果脱离呈半球状隆起,裂孔可能在其正上方,如果是广泛性脱离,裂孔可能在脱离离区上方边缘较高一侧的上方,如果两侧基本相同,则裂孔常在其下方周边处。

患者在主诉有时亦能提供一些寻找裂孔的线索。视野中暗点及闪光幻觉最先的位置,与之相对应处往往是裂孔所在部位。

脱离区的小裂孔,应与视网膜脱离面的出血点注意区别。在用裂隙灯检查得到的范围内两者易于分离。周边部则比较困难,甚至相当困难,必须在一段时间内反复观察才能鉴别。

症状体征

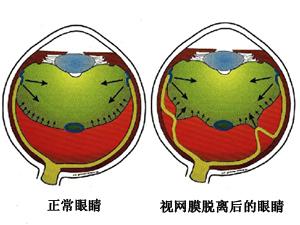

1、中心视力损害:因视网膜脱离的部位及范围而异。后极部脱离时视力突然显著下降,周边部脱离初时对中心视力无影响或影响甚小。只有脱离范围扩展到后极部时,才出现中心视力障碍。

2、变视症:发生于或周边部脱离波及后极部而发生浅脱离时,除中心视力下降外,还有视物变形、变小等症状。

3、飞蚊症:见于多种原因引起的玻璃体混浊。当飞蚊症突然加重时,应注意是否为视网膜脱离的前驱症状。

4、闪光幻觉:是视网膜脱离最重要的症状,可为脱离的先兆,玻璃体变性与视网膜有病理性粘连者,在眼球转动玻璃体牵引激惹视细胞而产生闪光感。如闪光感持续存在并固定于视野中的某一部位时,应警惕视网膜脱离于近期内发生。闪光感也可出现于已有视网膜脱离的患者,是由液化了的玻璃体自裂孔进入神经上皮层下刺激视网膜细胞所引起。

5、视野改变:周边部视网膜脱离,患者可以感到病变对侧相应部位的阴影或视野缺损,但颞侧视网膜脱离时,其鼻侧视野缺损恰好在双眼视野范围内,有时不为患者所觉察,在视野检查时始被发现。

检查化验

1、眼压 早期脱离面积不大者,眼压正常或偏低,随脱离范围扩大而下降,超过一个象限者,眼压显著降低,甚至不能用眼压计测到。眼压之所以下降,可能与视网膜脱离眼的流体动力学有关。眼球后部存在着经后房、玻璃体、视网膜裂也至神经上皮层下间隙、经色素上皮转运、再由脉络膜血管系统排出眼外的房水的错向流动。

2、裂隙灯显微镜及检眼镜检查所见 眼球前节一般正常。前房可以略深。脱离日久者,引起葡萄膜轻微的炎症反应,房水Tyndall现象弱阳性,角膜后有棕色点状沉着物。

3、直接检眼镜下,视网膜脱离而呈波浪状、隆起,随眼球转动而波状飘动。新鲜的脱离神经上皮层及其下积液透明,可透见色素上皮层下黄红色或淡红色脉络膜色泽,但看不清脉络膜纹理。爬行起伏于脱离面的视网膜血管成遮光体,呈暗红色线条,不易分清动静脉,有时还能见到与视网膜血管一致的血管投影。脱离时间较长,神经上皮层呈半透明的石蜡纸样。脱离的动静脉可以辨别。更长期的陈旧性脱离,神经上皮层下积液,也因脉络膜渗出反应,纤维蛋白增多,成浅棕色粘稠液,神经上皮层后面有黄白色点状沉着物。

鉴别诊断

1.视网膜劈裂症 变性性视网膜劈裂症位于下方周边眼底,呈半球形隆志,由囊样变性融事发展而成。内壁菲薄透明。外壁缘附近可以色素沉着。如果其内外壁均有破裂,成为真性裂孔而发生裂孔性视网膜脱离。先天性视网膜劈裂症多发现于学龄儿童。有家族史,视网膜血管常伴有白鞘。病变位于眼底下方或颞下方,双眼对称。如内壁破裂而成大裂孔,与锯齿缘截离相似。但其前缘不到锯眲缘。

2.中心性浆液性脉络膜视网膜病变(简称“中浆”) “中浆”本身也是黄斑部或其附近的神经上皮层浅脱离。是可以自行消退的自限性疾病。与原发性视网膜脱离不同。视网膜脱离侵入共同斑部出现视物变形与小视症,与“中浆”症状相同。应散瞳检查周边部。

3.葡萄膜渗漏(ureal effusion) 即脉络渗漏(choroidal effusion)。常伴有视网膜脱离,半球形隆起,易于随体位改变而移动,无裂孔。

治疗措施

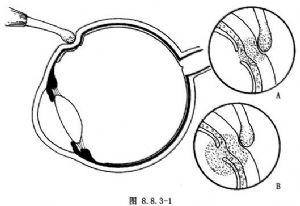

原发性视网膜脱离的药物治疗法尚未得到推广。至今,原发性视网膜脱离仍以手术为主要手段,手术原则为在与裂孔相应巩膜面电凝、冷凝或球外、球内光凝,以引起局部脉络膜反应性炎症,使脉络与视网膜神经上皮层发生粘连面封闭裂孔。

原发性视网膜脱离的药物治疗法尚未得到推广。至今,原发性视网膜脱离仍以手术为主要手段,手术原则为在与裂孔相应巩膜面电凝、冷凝或球外、球内光凝,以引起局部脉络膜反应性炎症,使脉络与视网膜神经上皮层发生粘连面封闭裂孔。

为达到这一目的的还需设法缓解或消除玻璃体对视网膜牵引,排出视网膜下液,球壁外加压,巩膜缩短、巩膜环扎术以缩小眼球内腔,或玻璃体腔内注入某种气体、某种液体以加强神经上皮层与色素上皮层接触等,玻璃体牵引严重则需施行玻璃2体切割术。根据视网膜脱离情况与玻璃体膜形成情况选择手术方式。如何选择适当的手术方法以及裂孔准确定位等。

必须指出,前文已经提及,所谓原发性视网膜脱离实际上也是继发性的,是视网膜变性与玻璃体变性相互作用的结果,因此严格地说,手术治疗并非原因治疗,而仅是一种对症治疗。为了在手术治愈后仍须防止视网膜和玻璃体变性继续发展,抗组织衰退及改善脉络膜、视网膜微循环的中、西药物选用,还是必要的。

预防

原发性视网膜脱离双眼发病率约15%,所以在一眼已发生脱离时,另眼必须充分散瞳检查眼底,如果发现有视网膜变性、裂孔,已发现有浅脱离者,就要及时采取手术以防止脱离继续扩展。仅有裂孔或仅有变性而玻璃体无明显变性,裂孔处未见粘连性牵引,患者亦无固定区域的闪光幻觉者,一般不需要做预防性手术。但必须注意摄生,避免持重及剧烈运动。可较长时期应用抗衰退、改善脉络膜视网膜微循环的中、西药物。反之,则宜进行冷凝或光凝治疗。裂孔在后部眼底,视网膜下无积液不多者可用光凝;在周边部者用冷凝,冷凝时可以不切开球结膜,方法比较简便。然而也要十分慎重,要掌握好冷凝的面积、强度等。黄斑部裂孔虽然已见到浅脱离或放射状皱褶,只要玻璃体基本健康,仍保持一定视力者,不宜光凝。

预后

总的来说,脱离范围越小,裂孔数越少,裂孔面积越小,玻璃体膜形成越轻者,手术成功率亦越大,反之则成功率小。术前未找到裂孔者、玻璃体与视网膜广泛粘连未能给以解除者、老年患者,成功率低。高度近视眼、无晶体眼及先天性脉络膜缺损者,成功机会更少。

脱离时间在2个月以内成功率高。时间拖得越长,成功的可能性越小。

手术成功与否以视网膜能否复位为标准。但视网膜复位,并不一定有相应的视功能恢复。例如超过6个月的所谓陈旧性脱离,因视细胞已发生不逆性损害,即使视网膜术后已经复位,视功能亦不能改善,视野绝对性缺损依然存在。中心视力的预后,主要看黄斑是否受害,(脱离、囊样变性、星芒状固定皱褶等)及受害时间的长短。

临床上偶见视网膜脱离自行复位,原脱离区内或其边缘出现黄白色线条,位于神经上皮层下,视网膜血管跨越其上,称为线状视网膜病变(历史曾名线状视网膜炎)。此种线条可能为神经上皮层下纤维蛋白液体机化的结果。自行复位区还具有脱色斑及色素斑,整个色调也和未脱离区不同。由于自行复位均在脱离后经过了一个较长时期,所以视野不可能恢复;如果线条横过黄斑部,则中心视力即有不可逆性严重损害。

玻璃体膜分级

玻璃体膜形成实际上包括视网膜神经上皮层内、外界面的膜样增生在内。其形成肌理已于前提及。玻璃体膜形成的轻重,对视网膜脱离形成、手术方式选择及预后优劣等方面,均有重要意义,国内常用的分级为赵东生提出的分级法和国际视网膜协会提出的分级法。

赵东生分级法

0级:有玻璃体液化、后脱离,但无增殖现象。

Ⅰ级:玻璃体液化腔壁增厚,后裂孔形成。玻璃体基底部后移。锯齿缘附近及格子样变性边缘膜增殖。马蹄形裂孔后唇有盖瓣及膜样牵引条索,圆形裂孔前有盖瓣。玻璃体内膜形成,能大幅度飘动。

Ⅱ级:除Ⅰ级改变外,还出现视网膜固定性皱襞或环形皱襞。皱襞均在赤道部或在其前。环形皱襞可能为玻璃体基底部后移的进一步发展。

Ⅲ级A:固定性皱襞在赤道部之后,约位于视网膜上下血管弓附近。玻璃体有浓缩改变。环形皱襞到达赤道部。

Ⅲ级B-1:固定性皱襞及环形皱襞均达视盘附近。呈浅漏斗状。玻璃体浓缩。

Ⅲ级B-2:同上皱襞形成深漏斗状。增殖膜跨过漏斗,玻璃体浓缩。视网膜玻璃体广泛粘连。

Ⅲ级B-3:同上皱襞形成漏斗,漏斗闭合,视盘不能见到,玻璃体浓缩。

A级:玻璃体内有玻璃体浓缩及色素团块。

B级:视网膜内面有皱褶和/或视网膜裂孔有卷边,视网膜皱褶处血管明显扭曲。

C级:视网膜全层固定皱褶。又分三级:C1,固定皱褶只占一个象限;C2:固定皱褶达二个象限;C3,固定皱褶达三个象限。

D级:固定皱褶累及四个象限,可表现以视盘为中心的放射状折叠,巨大星状皱褶遍及整个视网膜。又可分三级:D1为宽漏斗状;D2为窄漏斗状(间接检眼镜下,漏斗前口在+20D透镜的45º范围以内);D3漏斗很窄或闭合,看不到视盘。

特殊视网膜脱离

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。