皮下裂头蚴病

发病原因

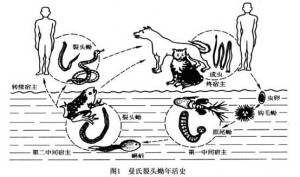

裂头蚴学名为曼氏叠绦虫裂头蚴,其成虫寄生在猫、狗肠道中,虫卵随粪便排出发育成原尾蚴,寄生在蛙的肌肉处。如将蛙肉贴敷于眼、伤口、脓肿上,蛙肉中的裂头蚴因趋温特性而自创口侵入人体;进食未熟的蛙、蛇、鸟或猪肉,裂头蚴经口人肠,最后移行到皮肤。或是食生或半生不熟的蛙、蛇肉或猪肉,吞食活蝌蚪,喝生水或游泳等误吞入含原尾蚴的剑水蚤,裂头蚴进入体内后从腹腔内钻出,移行至皮下组织所致。裂头蚴寿命较长,在人体内一般可存活12年。

发病机制

裂头绦虫寄生于猫、狗、虎、豹、狐等动物小肠,虫卵随粪便排出体外,在水中孵出钩毛蚴,被第一中间宿主剑水虱吞食后,在体内脱去纤毛变为原尾蚴,含有原尾蚴的剑水虱被第二中间宿主——蝌蚪吞食发育成裂头蚴,当蝌蚪发育为青蛙时,裂头蚴移居到蛙的大腿、小腿肌肉处寄生,如蛙被蛇、鸟等捕食,蛇、鸟成为转续宿主,若狗、猫等吞食受染的青蛙及转续宿主,裂头蚴就在狗、猫等终宿主体内寄生,发育为成虫。人有可能成为第二中间宿主、转继宿主或终宿主。

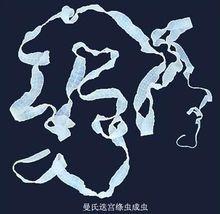

人体寄生的裂头蚴以1条为多,但也有2—3条,甚至10余条者。被侵袭部位可形成嗜酸性肉芽囊肿包,致使局部肿胀,甚至发生脓肿。虫体的分泌物与排泄物或虫体死亡后的裂解物可引起嗜酸肉芽肿,并可有囊腔与隧道形成。囊腔中除虫体蟠居外,尚有白色豆渣样渗出物,由凝固坏死组织、纤维蛋白及小量红细胞组成,其中可见夏—莱晶体。囊壁由肉芽组织组成。芽殖裂头蚴寄生皮下组织时,形成皮下包块。尤其是阴唇、乳房、眼睑、胸腹等处为易发部位,可见到有如雀蛋、鸽蛋大小的移动肿块,手术切除的小肿块中可找到孟氏裂头蚴虫体。

相关症状

皮肤表现:皮损为位于躯干或下肢皮下的指头至鸽蛋大的炎性游走性肿块结节,圆形、柱状或线形,中等硬度,与皮肤无粘连、无压痛。可累及患者的四肢、胸腹壁、乳房和外生殖器,数目为1~2个,可有瘙痒及虫爬感。亦可无任何感觉。如合并感染,则可出现红、肿、热、痛等症状,有时出现荨麻疹。

眼部皮肤感染:患者表现为眼睑红肿、眼睑下垂、结膜充血、畏光流泪、微痛奇痒、有异物感和虫爬感,可伴有恶心、呕吐、发热等症状。多为单眼感染,可反复发作,多年不愈。可引起疼痛性结膜炎,或致使眼球运动限制及毁坏眼球,最终导致视力严重减退甚至失明。

相关检查

血象:白细胞计数大多正常,嗜酸性粒细胞轻度增高。

活组织检查:眼睑和其它部位出现皮下游走性结节,皮下包块和眼睑结节活检可找到虫体。

病理检查显示嗜酸性肉芽肿,可见夏—莱晶体。移动肿块病变中心为虫体横切面。

采用酶联免疫吸附试验、间接荧光抗体试验检测可辅助诊断。

治疗预后

治疗

治疗眼及皮下组织裂头蚴病以手术摘除虫体为主。手术需水肿减轻、硬结形成后进行,取出虫体。一般病例手术后可给予吡喹酮治疗,同时用激素类药物以减轻因虫体破坏所致的过敏反应。

用40%酒精2~4毫升混以奴夫卡因,注入囊内,杀死虫体;或用糜蛋白酶液5~10毫升,局部注射,每5~10日1次,一般2~3次可愈。

吡喹酮:每次每千克体重25毫克,每日3次,连服2日,必要时1周后重服1个疗程,对于眼、皮下裂头蚴病疗效较好。

预后

裂头蚴病只要能够及时确诊,预后较好。做到早发现、早诊断、早治疗,大多是可以治愈的。 此虫也可广泛侵及双肺、胸腔、腹腔或淋巴结等组织,导致严重的后果。[5]

疾病护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。