脉络膜缺血

病因

(一)发病原因

本病病因尚不明确,临床报告不少病例合并周身及眼部炎症,如大脑血管炎,病毒性脑膜炎,结节性红斑,微血管性肾病,血小板凝集异常,急性甲状腺炎,肉样瘤,呼吸道感染等,尚有面神经瘫,鼻窦炎,OT试验阳性以及眼部合并葡萄膜炎,巩膜炎与视盘炎者,本病可能为脉络膜毛细血管前小动脉对不同原因发生的非特异性炎症反应,可为周身血管反应的一部分。

(二)发病机制

Gass认为视网膜色素上皮在本病是最早受累的组织,随着对脉络膜循环的深入研究,发现本病的原发病灶在脉络膜毛细血管,是一种脉络膜缺血性的病变,由于脉络膜小动脉的阻塞所致,因而主张称为“急性多灶性缺血性脉络膜病变”。

临床表现

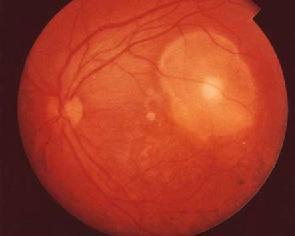

急性脉络膜缺血患者,常因视力下降甚至失明就诊。眼底表现依阻塞血管的大小、数量和病变的时期而定。新鲜的病变在阻塞的血管分支供应区域,视网膜外层和视网膜下出现灰白色水肿。若后睫状动脉一支主干(颞侧或鼻侧后睫状动脉)阻塞,则于其供应的一侧眼底出现水肿浑浊。若两支均阻塞则整个眼底呈灰白色水肿。

1.Elschnig斑

由于供应单一脉络膜毛细血管小叶的终末脉络膜小动脉的阻塞而产生局部的脉络膜梗阻。可见于上述的各种全身病。

本病起病急,视力急剧下降,多发生于青壮年,通常双眼发病,亦见于单眼。急性期眼底后极部可见多数散在的小黄白色圆形斑,边界不清,大小不一,有时可见融合病灶,呈片状甚至地图状。

检查

2.荧光素眼底血管造影检查。

早期急性期病变处为不规则弱荧光,中期显示炎症病损处持续性弱荧光、点状荧光,并逐渐增加,形成弥漫性荧光。晚期则病损处出现强荧光,病灶边缘为窗样缺损荧光,病灶呈斑片状、不规则分布,提示脉络膜充盈缺损。由于脉络膜-视网膜屏障的损害致使荧光素漏出,晚期造成强荧光。病灶中央部分强荧光显示出活动性病灶,窗样缺损荧光显示病灶边缘非活动性。晚期病变色素脱失处为窗样缺损的早期透见荧光,色素增殖处则为色素遮挡荧光。

诊断

诊断标准

1.Elschnig斑:它代表着一种局部的脉络膜梗阻,由于供应单一脉络膜毛细血管小叶的终末脉络膜小动脉的阻塞而产生,可见于上述的各种全身病。

2.急性多灶性缺血性脉络膜病变:Gass首次报告时称之为急性后极性多灶性盘状色素上皮病变,又称急性后极部多发性鳞状色素上皮病变,本病起病急,视力急剧下降,多发生于青壮年,通常双眼发病,亦见于单眼,急性期眼底后极部可见多数散在的小黄白色圆形斑,边界不清,大小不一,有时可见融合病灶,呈片状甚至地图状。

根据FFA检查结果及典型的临床表现,可以明确诊断。

鉴别诊断

这个病一般不会与其他疾病混淆。

并发症

治疗

预后

预防

早期发现、早期诊断、早期治疗,注意提高自身免疫力,多吃富含维生素C的食物,如:蔬菜、水果。维生素C可增加血管弹性,保护血管。控制脂肪摄入的质与量。饱和脂肪酸能升高血胆固醇,多不饱和脂肪酸则能降低胆固醇,所以在膳食中要控制猪油、牛脂等饱和脂肪酸的摄入。

(一)发病原因

本病病因尚不明确,临床报告不少病例合并周身及眼部炎症,如大脑血管炎,病毒性脑膜炎,结节性红斑,微血管性肾病,血小板凝集异常,急性甲状腺炎,肉样瘤,呼吸道感染等,尚有面神经瘫,鼻窦炎,OT试验阳性以及眼部合并葡萄膜炎,巩膜炎与视盘炎者,本病可能为脉络膜毛细血管前小动脉对不同原因发生的非特异性炎症反应,可为周身血管反应的一部分。

(二)发病机制

Gass认为视网膜色素上皮在本病是最早受累的组织,随着对脉络膜循环的深入研究,发现本病的原发病灶在脉络膜毛细血管,是一种脉络膜缺血性的病变,由于脉络膜小动脉的阻塞所致,因而主张称为“急性多灶性缺血性脉络膜病变”。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

本病可能为

本病可能为 1.可以针对某些病例

1.可以针对某些病例