格子状角膜营养不良

病因

一)发病原因

Ⅰ,Ⅱ,ⅢA,Ⅳ型为常染色体显性遗传,其中Ⅰ型外显率可达100%,Ⅲ型为常染色体隐性遗传,偶有散发病例,确切病因不明,目前认为Ⅰ,ⅢA,Ⅳ型与BIGH3基因突变有关,Ⅱ型与GSN基因(gelsolin gene)突变有关。

(二)发病机制

1997年Munier等测出本病是由5号染色体长臂5q31上的TGFBI基因产物-角膜上皮素(KE)发生错义突变所致,这种有缺欠的角膜上皮素使上皮细胞排出一种糖蛋白于上皮下,可能藉助角膜细胞的活性,在实质内形成淀粉样沉积物,淀粉样物是一种含2%~5%碳水化合物的非胶原性纤维蛋白,格子状角膜营养不良的沉积物中有AP蛋白,据推测此沉积物可能是由异常角膜细胞直接产生;但亦可能是异常角膜细胞释放溶酶体酶,促使实质中胶原或氨基葡聚糖变性,变性产物演变成淀粉样纤维细丝沉积于基质层。

症状

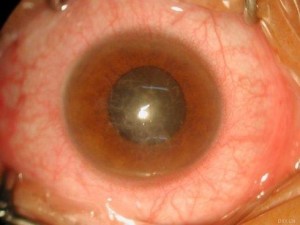

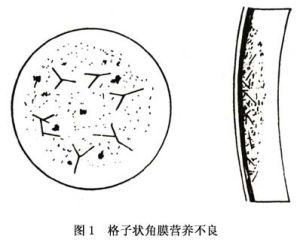

格子状角膜营养不良发病早10岁前(多于2~7岁)即已发病。而出现复发性角膜上皮糜烂症状及逐渐加剧的视力减退症状则常在10岁后。不少患者在30~40岁时即需角膜移植手术治疗本病多数为对称性双眼发病但亦有报告为单眼者。早期在裂隙灯下可见角膜中轴部呈轻度弥漫性混浊,在旁中心角膜实质浅层与Bowman层内有不规则的分支状细条和点状结节,逐渐扩展增粗增大,交织成网或呈带有结节的格子状。用后照明法照明时可见此格子线条及结节为折光性双轮廓,其内有一光学透明核心。这种折光性半透明的格子形线条为本病的特征性病变。在角膜上皮下尚可见另一种非折光性圆形或卵圆形、大小不一的局限性混浊斑点,以上各种病变可向周边(一般不达角膜缘部)及实质深层扩展;亦可向上皮层伸展使角膜上皮表面不规则。加上浅层角膜形成的瘢痕更加重了角膜的混浊程度,以致有时外观上与斑状及颗粒状角膜营养不良的晚期很相似。晚期因瘢痕形成,知觉减退,上皮糜烂症状逐渐消失。

格子状角膜营养不良发病早10岁前(多于2~7岁)即已发病。而出现复发性角膜上皮糜烂症状及逐渐加剧的视力减退症状则常在10岁后。不少患者在30~40岁时即需角膜移植手术治疗本病多数为对称性双眼发病但亦有报告为单眼者。早期在裂隙灯下可见角膜中轴部呈轻度弥漫性混浊,在旁中心角膜实质浅层与Bowman层内有不规则的分支状细条和点状结节,逐渐扩展增粗增大,交织成网或呈带有结节的格子状。用后照明法照明时可见此格子线条及结节为折光性双轮廓,其内有一光学透明核心。这种折光性半透明的格子形线条为本病的特征性病变。在角膜上皮下尚可见另一种非折光性圆形或卵圆形、大小不一的局限性混浊斑点,以上各种病变可向周边(一般不达角膜缘部)及实质深层扩展;亦可向上皮层伸展使角膜上皮表面不规则。加上浅层角膜形成的瘢痕更加重了角膜的混浊程度,以致有时外观上与斑状及颗粒状角膜营养不良的晚期很相似。晚期因瘢痕形成,知觉减退,上皮糜烂症状逐渐消失。

1.Ⅰ型

大多于童年发病,病变双眼对称初期可无任何症状。病情缓慢进展,常在10岁以后出现因复发性上皮糜烂引起的眼部刺激症状及逐渐加重的视力减退,至20~30岁时视力多已严重受损裂隙灯检查早期可见角膜中央部呈轻度弥漫性混浊,在实质浅层与Bowman层内有不规则的分支状白色细条和混浊点,这些细条和混浊点逐渐扩展增粗增大,交织成网格状其间有结节状的混浊点用后部照明法检查时可见此网格线条及结节为折光性双轮廓,其内有一光学透明核心,为格子状角膜营养不良的特征性病变以上病变可向周边(一般不达角膜缘)及实质深层扩展亦可向上皮层扩展,使角膜表面不规则。

2.Ⅱ型

为家族性淀粉样变性,其角膜病变起病较晚,一般在20岁以后。角膜网格状病变较细、较稀少视力损害亦较轻,很少需角膜移植手术。患者除角膜病变外,还同时伴有全身淀粉样变性的表现如进行性脑神经及周围神经麻痹、皮肤干痒、眼睑皮肤松弛等。

3.Ⅲ型和ⅢA型

起病亦较晚,角膜网格状病变较粗大,但视力损害较轻。Ⅲ型病程中无复发性角膜上皮糜烂。

4.Ⅳ型

并发症

检查

1.遗传学检查。

(1)光镜检查下可见上皮细胞层厚薄不一,排列不规则,Bowman层有断裂,角膜实质板层形态扭曲有多条嗜伊红性梭形混浊物沉积于上皮细胞层与Bowman层之间。实质层内亦有此沉积物散在,但主要位于实质浅层。而Descemet膜与内皮细胞层则保持正常。组织化学法显示此沉积物为淀粉样物质:用刚果红、甲紫和硫代吖啶黄3种方法染色时,3项皆呈阳性反应。在偏振显微镜下观察,病变呈现双色性与双折光性采用免疫组化方法亦证实沉积物为淀粉样物质。

(2)电镜检查上皮基底细胞退变,胞质内有空泡形成。上皮基底膜变厚且不连续,半桥粒消失。Bowman层厚薄不一且有断裂。实质层内的角膜细胞数目减少,胞质内空泡形成,细胞浆内内质网及高尔基器扩大。上皮下和实质层内的沉积物,经透射电镜观察是由很多细胞外微细的高电子密度的纤丝组成。此纤丝不分支直径为8~10nm,多数聚集成行(可解释临床上显示的双折光与双色现象)少数聚集成块。

诊断

治疗

(一)治疗

早期若有反复上皮脱落,可用高渗药物和包扎患眼治疗,或戴治疗性软接触镜。晚期视力显著下降者,可行穿透或板层角膜移植。术后多数效果良好。少数患者在日久后移植片有病变复发。

(二)预后

移植术后效果良好。

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 干燥性角结膜炎