耳疖

疾病介绍

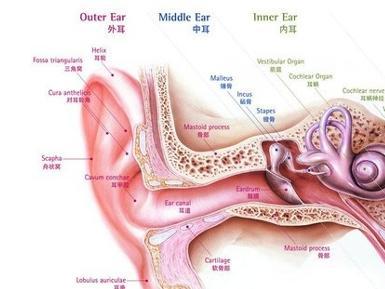

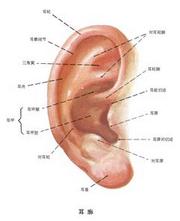

耳疖(er jie)是指发生于外耳道的疖肿,以耳痛、外耳道局限性红肿、突起如椒目为其特征。古代医籍中尚有“耳疔”、“黑疔”等别称,如《外科证治全书・卷2》中说:“耳疔生耳窍暗藏之处,色黑形如椒目,疼如锥刺,引及腮脑,破流血水”。西医学的“外耳道疖”可参考本病进行辨证施治。

病因

症状

3.耳内疼痛或剧痛,甚则牵引头部,讲话、咀嚼、张口时疼痛加重。

4.检查见外耳道外段皮肤呈丘状红肿,外耳道因此狭窄,压迫耳屏或牵拉耳廓时疼痛加重;病程三天以上者,疮顶可有黄白脓点,溃破后流出少许黄脓,或夹有血液,疼痛亦随之减轻。

5.可伴耳前后皮肤红肿、核肿痛。

鉴别

1.急性乳突炎:外耳道后上方内段红肿下塌,以致外耳道狭窄,耳膜后上方窥视不到,伴耳内剧痛,牵引头脑,多有耳膜穿孔,外耳道流出多量黄浊脓,乳突部压痛明显。

2.肝胆湿热上型耳疔:耳部灼热疼痛,张口、咀嚼或牵拉耳郭、压迫耳屏时疼痛加剧,检查外耳道见局限红肿,高突如半球样,顶部可见黄白色脓点,周围肌肤红赤,破后有少许脓血流出。全身可有发热,热度较高或寒热往来,口苦咽干,小便短黄,大便秘结。舌红苔黄,脉弦数。

并发症

治疗

【辨证及治疗】

分型治疗

主证:耳痛,张口及咀嚼时加重,伴患侧头痛,全身可有发热,恶寒等症。舌质红,苔薄黄,脉浮数。检查见患侧耳屏压痛,耳廓牵拉痛,外耳道壁局限性红肿,隆起如椒目状。

证侯分析:挖耳伤及肌肤,风热邪毒乘机侵犯耳窍,阻滞经脉,气血凝聚,故耳道红肿疼痛,隆起如椒目状;耳部经脉多连头部,故病情较重者可牵引同侧头痛,张口、咀嚼时耳痛加剧,按压耳屏、牵拉耳廓时疼痛加剧;舌质红、苔薄白、脉浮数乃风热之证。

主证:耳痛加剧烈,痛引腮脑,或有听力减退。可伴有口苦、咽干、大便秘结、发热等症。舌质红,苔黄腻,脉弦数。检查见外耳道局限性红肿,肿甚者可堵满外耳道;若耳疖成脓则顶部可见脓点,若溃破则外耳道可见黄稠脓液;耳前耳后臖核肿大压痛。

证侯分析:肝胆湿热上蒸耳道,熏灼肌肤,故耳道红肿疼痛剧烈;肿甚堵塞耳道,故听力减退;耳部脉络多连头部,故痛连腮脑;热甚灼腐肌肤则化脓;肝胆郁热,则口苦咽干;舌质红、苔黄腻、脉弦数为肝胆湿热之证。

方药:龙胆泻肝汤加减。脓已成者加皂角刺、穿山甲,或用仙方活命饮加减。

外治法

(1)外敷:

① 服中药渣再煎,取汁热敷患侧耳部,以清热解毒,活血消肿止痛。

② 清洁外耳道后,用紫金锭或牛黄解毒丸调温开水,涂搽患处。也可用棉栓蘸黄连膏或鱼石脂软膏等敷于患处,以清热解毒,消肿止痛。

(2)排脓:

耳疖已成脓,未自行溃破者,可用针头挑破脓头,取出脓栓,排出脓血;或切开排脓。要注意切口必须与外耳道纵轴平行,以防切口难愈及愈后形成外耳道狭窄。排出脓血后局部敷紫金锭或黄连膏、金黄散膏等。

(3)换药:

耳疖破溃后,脓液排尽,为防止外耳道狭窄变形及肉芽组织增生,可用大小适当的碘纺纱条塞纳外耳道,1~2日换1次,直至彻底痊愈。

针灸疗法

耳部肿胀疼痛剧烈时,可取合谷、内关、少商穴针刺,以疏通经脉,泄热消肿止痛。每日针刺1次,连续2~4次。针刺手法:合谷、内关强刺激,留针20分钟。红肿较剧,并有高热者,可取少商穴针刺出血。

其它疗法

早期可配合红外线、微波理疗。

预防

饮食宜忌

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。