原发性椎管内肿瘤

诊断

颈椎管内原发性肿瘤并不罕见,但是由于肿瘤性质及部位多变,临床表现复杂多样,给诊断带来一定困难。近10年来,新型非离子碘水溶性造影剂的出现,CT和MRI的应用,使椎管内肿瘤部位主要依赖于脊髓造影、CT扫描或MRI等辅助检查。尤其是准确地鉴别髓内肿瘤和髓外肿瘤,更要依赖于影像学检查手段。倪斌等报告137例椎管内肿瘤无完全截瘫病例,从起病到诊断明确时间比过去明显缩短,影像学检查手段的进步起了重要作用。但是任何先进的仪器设备不能代替临床常规检查,全面了解病史,神经系统检查定位,对于脊髓肿瘤和脊柱退行性疾病的鉴别,对于影像学检查部位确定和图像信息的解释,都具有重要的指导意义。只有掌握影像学检查的特点,根据实际情况选择运用,并紧密结构临床,才能使脊髓肿瘤的影像学检查更加准确。

椎管内肿瘤的诊断应明确以下几个方面的问题:有无椎管内肿瘤椎管内肿瘤的早期诊断极为重要,熟悉其早期临床表现,在脊髓未受到严重压迫以前即作出诊断并给以及时的相应的治疗,这样才有较大的可能取得较好的治疗效果。一般椎管内肿瘤基本的临床表现是节段性神经症状和受压平面以下脊髓压迫症状。早期症状中以神经根痛最为常见,其次是运动障碍,如肢体肌肉萎缩,肌力减退等以及感觉障碍。脑脊液的动力学改变和蛋白含量增高是椎管内肿瘤早期诊断的重要依据,当怀疑为椎管同肿瘤时,应尽早做奎肯试验及脑脊液检查。高位颈脊髓髓外压迫性疾病的首发症状为指尖麻木,并由一指传多指,从远端向近端发展。

此外,还有颈部疼痛伴双上肢远端麻木,继而出现肢体无力及胸或腰部束带感。故对颈肩腰背痛患者应常规进行神经系统检查,并注意步态,如有肢体感觉、运动、反向改变时,应考虑椎管内肿瘤的可能,进行相应的影像学检查。椎管内肿瘤在髓内还是在髓外1.髓内肿瘤:常见临床病理类型为神经胶质瘤(室管膜瘤,星形细胞瘤);神经根痛较少见;其感觉改变以病变节段最明显,并由上向下发展,呈节段型分布,有感觉分离现象;可有下运动神经元症状,肌肉萎缩;锥体束征出现晚且不明显,脊髓半切综合征少见或不明显;椎管梗阻出现较晚或不明显,脑脊液蛋白含量增高不明显,放出脑脊液后症状改善不明显;脊突叩痛少见,脊柱骨质改变较少见。2.髓外肿瘤:常见临床病理类型为神经纤维瘤、脊膜瘤;神经根痛较常见,且具有定位诊断的价值;感觉改变以下肢远端感觉改变明显,且由下往上发展,无感觉分离现象;锥体束征出现较早且显著,下运动神经元症状不明显,脊髓半切综合征明显多见;椎管硬阻出现较早或明显,脑脊液蛋白明显增高,放出脑脊液后由于髓外肿瘤下移而症状加重;脊突叩痛多见,尤以硬膜外肿瘤明显,脊柱骨质改变较多见。

肿瘤所在颈椎节段的定位诊断脊髓受压平面的定位主要依靠以下几个方面:

1.脊髓受肿瘤压迫部位所支配的区域出现根性疼痛或根性分布的感觉减退。

2.感觉障碍所在的平面在脊髓完全受压期诊断脊髓压迫平面应当没有困难,但是已经太迟了。许多作者指出,神经根痛既是常见的首发症状,又对早期的定位诊断具有重要意义。神经根受压破坏后,造成局部性节段感觉缺失。脊髓丘脑束受压后,由于它在脊髓内呈层状排列,髓外肿瘤早期的感觉缺失平面并不真正指示肿瘤所在节段。如果神经根痛和脊髓丘脑束症状同时存在,而且两者平面不一致时,神经根痛有更肯定的定位价值。

3.肿瘤压迫区所支配的肌肉出现迟缓性瘫痪。在运动系统中,肿瘤压迫及刺激脊髓灰质前角或者脊神经的前根,引起下运动神经元瘫痪,这在在颈膨大区更明显,具有较高的定位价值。

4.和肿瘤所在节段有关的反射消失。由于肿瘤所在平面的脊髓和脊神经根受压,使反射弧中断而致反射减弱或消失。但是在此平面以下则会出现深反射增强、浅反射减弱或消失、或伴有病理性反射。

辅助检查

X线平片检查

约有30%~40%的患者可见骨质改变,在常规的脊柱正侧位片及斜位片上,常见的征象有:(1)椎间孔扩大或破坏;(2)椎管扩大,表现为椎弓根间距增宽;(3)椎体及附件的骨质改变,可见椎体骨质缺损、椎弓根破坏等;(4)椎管内钙化,偶见于少数脊膜瘤,畸胎瘤及血管母细胞瘤;(5)椎旁软组织阴影。由于椎管内肿瘤多为良性,早期X线片上常无骨质异常表现,有时仅在晚期可见椎弓根间距增宽,椎管壁皮质骨变薄,椎管扩大等间接征象。对于哑铃形椎等内肿瘤,可见椎间孔扩大。X线片检查,可排除脊柱畸形、肿瘤等原因造成的脊髓压迫症,仍为一种不可缺少的常规检查。

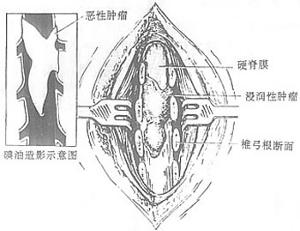

脊髓造影

是目前显示椎管内占位病变的有效方法之一,可选用碘油(如碘苯酯)或碘水造影剂(如Amipaque或Omnipaque)行颈脊髓椎管造影,尤其是经小脑延髓池注約造影容易确诊。显示出造影剂在非椎间盘平面上出现杯口状的缺损或阻塞。文献报告180例神经鞘瘤,其中150例造影所见:呈杯口样充盈缺损106例,水平截面状18例,斜面锥刺样7例,喇叭口状5例,珠状4例。Omnipaque为第二代非离子碘水溶性造影剂,造影清晰,安全可靠,可根据脊髓膨大、移位及蛛网膜下腔梗阻确定脊髓肿瘤,结合脑脊液蛋白增高,作出正确诊断。由于粘连等原因,有时梗阻平面并非一定代表肿瘤真实边界。倪斌等报告137例椎管内肿瘤有4例梗阻平面与手术探查结果相差1/4至1个椎体。除非进行二次造影,单次造影仅能确定肿瘤的上界或下界,且仅凭梗阻形态、骨质累及情况不能确定肿瘤的性质。但是脊髓造影可确定病变部位,再行CT扫描或MRI检查,以获得更多的肿瘤病变信息。

是目前显示椎管内占位病变的有效方法之一,可选用碘油(如碘苯酯)或碘水造影剂(如Amipaque或Omnipaque)行颈脊髓椎管造影,尤其是经小脑延髓池注約造影容易确诊。显示出造影剂在非椎间盘平面上出现杯口状的缺损或阻塞。文献报告180例神经鞘瘤,其中150例造影所见:呈杯口样充盈缺损106例,水平截面状18例,斜面锥刺样7例,喇叭口状5例,珠状4例。Omnipaque为第二代非离子碘水溶性造影剂,造影清晰,安全可靠,可根据脊髓膨大、移位及蛛网膜下腔梗阻确定脊髓肿瘤,结合脑脊液蛋白增高,作出正确诊断。由于粘连等原因,有时梗阻平面并非一定代表肿瘤真实边界。倪斌等报告137例椎管内肿瘤有4例梗阻平面与手术探查结果相差1/4至1个椎体。除非进行二次造影,单次造影仅能确定肿瘤的上界或下界,且仅凭梗阻形态、骨质累及情况不能确定肿瘤的性质。但是脊髓造影可确定病变部位,再行CT扫描或MRI检查,以获得更多的肿瘤病变信息。

CT检查

CT扫描具有敏感的密度分辨力,在横断面上能清晰地显示脊髓、神经根等组织结构,它能清晰地显示出种瘤软组织影,有助于椎管内肿瘤的诊断,这是传统影像学方法所不具备的。但是CT扫描部位,特别是作为首项影像学检查时,需根据临床体征定位确定。有可能因定位不准而错过肿瘤部位。CT基本上能确定椎管内肿瘤的节段分布和病变范围,但较难与正常脊髓实质区分开。CTM(CT加脊髓受造影)能显示整个脊髓与肿瘤的关系,并对脊髓内肿瘤与脊髓空洞进行鉴别。

MRI检查

磁共振成像是一种较理想的检查方法,无电离辐射的副作用,可三维观察脊髓像,能显示肿瘤组织与正常组织的界线、肿瘤的部位、大小和范围,并直接把肿瘤勾划出来,显示其纵向及横向扩展情况和与周围组织结构的关系,已成为脊髓肿瘤诊断的首选方法。MRI对于区别髓内、髓外肿瘤更有其优越性。髓内肿瘤的MRI成像,可见该部脊髓扩大,在不同脉冲序列,肿瘤显示出不同信号强度,可与脊髓空洞症进行鉴别。髓外肿瘤可根据其与硬脊膜的关系进行定位,准确率高。

MRI矢状面成像可见肿瘤呈边界清楚的长T1、长T2信号区,但以长T1为主,有明显增强效应,有的呈囊性变。轴位像显示颈脊髓被挤压至一侧,肿瘤呈椭圆形或新月形。对于经椎间孔向外突出的哑铃形肿瘤,可见椎管内、外肿块的延续性。由于MRI直接进行矢状面成像,检查脊髓范围比CT扫描大,这是CT所无法比拟的,而且于MRI可以显示出肿瘤的大小、位置、及组织密度等,特别是顺磁性造影剂Gd-DTPA的应用可清楚显示肿瘤的轮廓,所以MRI对确诊和手术定位都是非常重要的,这方面CT或CTM远不如MRI。

治疗措施

症状轻或自发性缓解的患者可以保守治疗,并予反复、多次身体检查和MRI复查(注意:有复发和脊髓损伤出血的危险)。但是,唯一有效的治疗是手术切除肿瘤,由于原发性椎管内肿瘤以良性居中,约3/4病例可以手术切除治愈。因此,对椎管内肿瘤应力争手术切除,即使不能完整切除,也应行部份或大块切除,以减轻或缓解肿瘤对脊髓的压迫和损害。一旦明确诊断,应积极创造手术条件,不论脊髓受压程度的轻重,均应及时手术治疗。手术有风险,症状可反复。

手术风险依其所处功能位置而不同,外生性者术后缺陷少。应选择合适的治疗手段。术中脊髓诱发电位监护有助于减少神经并发症。手术方法体位 术中患者取俯卧位或侧卧位。 麻醉 为预防颈部过伸或扭转而加重颈脊髓的损伤致呼吸障碍,并有利于手术部位的暴露,采用清醒状态下气管插管全身麻醉,麻醉后将头固定在特制的头架上。 手术入路 手术进路常为后路或肿瘤至脊髓表面最薄处。近年来的研究已证实,椎体后部结构切除后将明显降低脊柱的抗压强度和稳定性,还有加重神经损伤的危险。因此,脊柱后部结构破坏对后部结构切除后采用融合、内固定和植骨等方法以使脊柱重新获得肿瘤。王晨阳等采用单侧开窗术治疗椎管内肿瘤,以求最大限度地保持椎体后部结构的稳定性,效果满意。

手术操作:

1.显微外科技术:一般颈脊髓髓外肿瘤由于头架的使用,可以取得良好的体位、先进的照明设备及双极电凝的应用,使手术困难减少。但是高位颈脊髓外肿瘤,因颈部肌肉厚、病变部位深,若显露不清,操作粗糙,可能损伤颈脊髓及重要的血管,导致呼吸骤停等恶重并发症。手术有一定的死亡率,或者由于止血不严密,术后形成血肿压迫颈脊髓造成四肢瘫痪乃至呼吸衰竭死亡等不良后果。而在显微镜下可清楚地看见裸眼所看不清的细小结构,如蛛网膜和肿瘤、神经根和肿瘤、肿瘤和颈脊髓的界线,特别是供应或引流肿瘤血运的小血管。显微外科技术的应用可以预防及减少这些并发症。根据颈脊髓MRI的检查,确定切口部位及大小。用小尖嘴咬骨钳咬去椎板外层骨皮质,用微型钻磨薄松质骨使椎板呈薄片状,再分块切除余下的薄片。

禁忌用咬骨钳一侧插入椎板和硬脊膜之间,以蚕食法咬除椎板,因为这有可能不知不觉中损伤脊髓。切除椎板后,显微镜下切开硬脊膜,沿肿瘤长轴切开蛛网膜,放出脑脊液以利于肿瘤的显露。用棉片保护好颈脊髓,以预防吸引器及器械的误伤。仔细分离肿瘤,和肿瘤相连的1~2条神经根无法保留时可切断。可见数条小血管穿入肿瘤内,先电凝再切断,有利于减少血管穿入肿瘤内,先电凝再切断,有利于减少出血,同时保持手术清晰。电凝时应远离颈脊髓。 在切除哑铃形神经鞘瘤时,应先切除髓外硬膜内的瘤体,因神经鞘瘤和脊髓常无粘连,易切除,让出空间有利于切除硬膜外及椎间孔处的肿瘤。切除肿瘤的椎间孔部分常可见肿瘤头侧一条小动脉,应先电凝切断,再分块行肿瘤内切除,最后再切除肿瘤被膜。不可强力牵拉椎间孔内肿瘤被膜,以免撕破椎动脉。若暴露不佳,可先磨开椎间孔前壁,以达完全一期切除。椎间孔内渗血,止血困难时,不可用双极电凝器盲目插入椎间孔内电凝,以免刺伤椎动脉。若遇出血可用肌肉片加胶海绵压敷止血。

2.椎板开窗术:传统用于腰椎间盘髓核摘除术,有人将其用于治疗颈椎管内肿瘤摘除,目的也是减少椎体后部结构的破坏,保持术后脊柱的稳定性。王晨阳等采用单侧开窗术治疗椎管内肿瘤15例,以求最大限度地保持椎体后部结构的稳定性,效果满意。手术时,患者取俯位或侧卧位。单侧椎板开窗术将骨窗限制在一侧锥板,内侧保留棘突及棘上韧带、棘间韧带,外侧保留小关节突,上下咬除的椎板不超过一半,从椎板间隙开窗,上下均不超过半个椎板,窗口的长可达15mm~20mm,宽可达10mm~15mm。将肿瘤分块切除或完整剥出。若肿瘤纵径超过一个节段,可顺延再开一个窗口切除肿瘤。因术野相对较小,为避免牵拉、推压脊髓,应尽量在原位分块切除肿瘤。从椎体的横断面看,基本保留了椎管的环状骨结构,从椎体后部的纵向连接看,仅去除了部分椎板和黄韧带,这就最大限度地保持了椎体后部结构的完整性,从而保证了术后脊柱的稳定性。 椎管内肿瘤常见的为神经鞘瘤和脊膜瘤,大多体积小,仅开一窗即可完成肿瘤切除。为避免损伤脊髓,以采用分块原位切除肿瘤的方式为妥。

(2)对脊髓、硬膜、神经根管、椎管内容物影响小,基本可避免术后残腔疤痕组织增生、粘连所引起的医源性椎管狭窄的可能性;

(3)术野小,术前应尽量精确定位,且手术技巧要求较高;

(4)适用于脊髓髓外肿瘤的切除,但是能否用于脊髓内肿瘤,尚有待于进一步探讨。

1.硬脊膜外肿瘤:此类肿瘤多属恶生,往往侵犯周边骨质,完全切除多有困难,故难以根治,可分块或大部分切除以达到减压的目的。已侵及椎体的肿瘤,手术进路最好经前路或侧前方进路,切除病变的椎体,缺损部份可用人工椎体或自体骨移植替代,后路椎板切除减压尽管可达到减压的目的,但加重了脊柱的不稳,故应辅以一些内固定器械稳定脊柱,如哈氏棒、卢氏棒以及弓螺钉和钢板等。以类肿瘤病程发展较快,一旦出现脊髓神经明显受损的征象,手术治疗的效果也较差。

2.硬脊膜内脊髓外肿瘤:此部位肿瘤多居良性,多为神经纤维瘤、脊膜瘤等,肿瘤一般位于脊髓的腹侧或背外侧,包膜完整,瘤体一般较小,因此手术完全切除率高,疗效良好。 手术一般给后路进入,切除椎板后,打开硬脊膜,而后将肿瘤切除,手术中要注意止血,达拉脊髓时需谨慎、轻柔,必要时切断1~2根齿状韧带。若神经根和肿瘤组织直接连接,可酌情切断该神经根,不但应损伤邻近神经根。对于哑铃状肿瘤,可同时作椎旁切口。对于瘤体较大的肿瘤,可先行囊内分块切除,缩小瘤体后再行完全切除。

2.硬脊膜内脊髓外肿瘤:此部位肿瘤多居良性,多为神经纤维瘤、脊膜瘤等,肿瘤一般位于脊髓的腹侧或背外侧,包膜完整,瘤体一般较小,因此手术完全切除率高,疗效良好。 手术一般给后路进入,切除椎板后,打开硬脊膜,而后将肿瘤切除,手术中要注意止血,达拉脊髓时需谨慎、轻柔,必要时切断1~2根齿状韧带。若神经根和肿瘤组织直接连接,可酌情切断该神经根,不但应损伤邻近神经根。对于哑铃状肿瘤,可同时作椎旁切口。对于瘤体较大的肿瘤,可先行囊内分块切除,缩小瘤体后再行完全切除。

3.脊髓髓内肿瘤:髓内肿瘤可分成两类:一类是质地较软的浸润性肿瘤,如恶性星形细胞瘤,多形性胶质母细胞瘤,此类肿瘤呈浸润性生长,和正常脊髓细胞边界不清,无法切除;另一类是质地偏硬、分界清楚的肿瘤,有可能全部切除。 因为手术需打开脊髓,故极有可能损伤脊髓,加重脊髓水肿,术后并发症多,手术危险性大,需用显微外科技术。

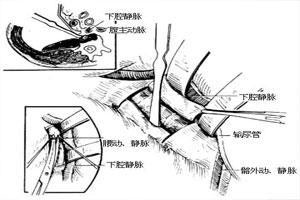

4.颈椎管内外哑铃形肿瘤:椎管内外哑铃形神经纤维瘤多位于硬膜外,起源于脊神经根,尤其多见于后根。肿瘤生长缓慢,可由硬膜外顺神经根长至椎管外或硬膜内,也可由椎管外长至椎管内。椎管内外哑铃形神经纤维瘤在术前准备充分的情况下,均能Ⅰ期手术彻底切除。因肿瘤所在部位不同,手术治疗的方法及麻醉选择也不同。颈椎椎间孔前外侧即是横突孔,有椎动脉通过。李书奎等报告3例颈椎管内外哑铃形肿瘤经CT检查,均证实累及横突孔,椎动脉被挤压变位。如果首先处理椎管内肿瘤,虽然可以直视脊髓,但经椎间孔切断肿瘤峡部时有损伤椎动脉的可能。一旦椎动脉破裂,会造成难以控制的出血。

因此,先将患者取平卧位,局麻下显露椎旁肿瘤,将椎动脉分离保护或必要时结扎,在椎间孔处切断肿瘤峡部并将所见的肿瘤组织切除。而后将患者改为健侧卧位,局麻下经后路半椎板或全椎板切除椎管内肿瘤。由于颈脊神经支配的肌肉均为单一神经支配,因此,颈神经切断势必影响手的功能。因此,采取肿瘤囊内刮除后再去掉所膜的方法,尽量保留残存的部分神经纤维,以期尽可能减少手的功能障碍。

病因学

1.和肿瘤压迫的部位及神经组织结构的性质有关:各种脊髓神经组织对压力的耐性有所不同:如肿瘤对神经根先是刺激而后造成破坏;灰质对肿瘤压迫的耐受性大于白质;白质中锥体束和传导本体感觉和触觉的神经纤维较粗(直径5μm~21μm),痛觉纤维较细(直径小于2μm),受压后细纤维比粗纤维耐受性大,压迫解除后恢复也较快。一般地讲,在受压之初,神经根受牵引,脊髓移位,继而受压变形,最后脊髓发生变性,逐渐引起该组织的神经功能障碍。

2.肿瘤对脊髓血液循环的影响:静脉受压后发生静脉扩张、瘀血及水肿;动脉受压后其支配区供血不足、缺氧和营养障碍,引起脊髓变性及软化,最后造成脊髓坏死。在耐受缺血方面,灰质大于白质,细神经纤维大于粗神经纤维。有报道术中所见脊髓背侧表面呈蓝色,滋养动脉增大,引流静脉显著缺失,但是镜下可见少量小滋养动脉。椎管内肿瘤的病程一般在1年以上。报告症状最短者17天,最长者12年。其中髓内肿瘤平均病程11.6个月,髓外肿瘤平均病程19.2个月。

3.肿瘤的硬度和其对脊髓的危害程度有密切关系:软性肿瘤,特别是生长缓慢者,使脊髓有充分时间调整其血液循环,发展较慢,症状较轻,手术后脊髓功能恢复较快而完善。硬性肿瘤,即使体积较小,因为其易于嵌入脊髓内,任何脊柱的活动都可使肿瘤造成脊髓的挫伤及胶质增生,术后恢复多数不理想。

4.和肿瘤的生长方式及其生长速度有关:髓内肿瘤有的主要是扩张生长,有的主要是浸润性生长。后者对脊髓造成的损害较大。肿瘤生长缓慢的,即使脊髓受压明显,由于脊髓仍有代偿能力,症状可较轻微;反之,生长较快的肿瘤,尤其是恶性肿瘤,容易引起脊髓急性完全性横贯损害症状,需要急诊手术解除脊髓压迫,即使1~2小时的延误,也往往会造成严重的后果。

病理改变

根据病理可将椎管同肿瘤分为:脊膜瘤、神经鞘瘤、星形细胞瘤、节细胞性神经瘤、浆细胞瘤、单纯性囊肿、血管瘤、脂肪瘤、错构瘤、硬脊膜囊肿、间叶瘤、肠源性囊肿、恶性神经鞘瘤和恶性血管内皮细胞瘤。神经纤维瘤、脊膜瘤和胶质细胞瘤(包括星形细胞瘤和室管膜瘤)为最常见的病理类型。神经纤维瘤约占40.0%左右,脊膜瘤约占9%~12%,胶质细胞瘤约占8%~12%。

流行病学

原发性椎管内肿瘤每年的发病率约0.9~2.5/10万人。颈椎管内原发性肿瘤的发病率约占椎管内原发性肿瘤的23%。成人颈脊髓长约10cm,占脊髓全长的23%。发生于颈段、胸段、腰段脊髓肿瘤的机会和该节段的椎节数相似。脊髓多发性肿瘤仅占1%,且常为神经纤维瘤病。椎管内肿瘤可发生于任何年龄,20~40岁的成人占大多数。原发性椎管内肿瘤男性朋友略多于女人,也有人认为无明显性别差异。

临床表现

脊髓受压时,运动障碍先于感觉障碍出现,再加上除脊髓组织受压外,可能还伴有血循环障碍,脑脊液动力学紊乱以及并发炎症和粘连等因素。因此,临床表现呈现出多样性和复杂性。一般将骨外肿瘤压迫症状的发展分为三期:

(2)压迫进展期:脊髓半切综合征(Brown-Sequard综合征);

(3)脊髓完全受压期:脊髓横贯损害。此种分类法仍为目前临床分类的基础。髓外肿瘤的临床症状一般表现为三个阶段颈脊神经刺激期(神经根痛期) 发病的早期,主要表现为相应结构的刺激症状,最常见的症状是神经痛,疼痛常沿神经根分布区域扩展,多呈阵发性,咳嗽、喷嚏、用力大便等活动可使疼痛加重,“夜间疼痛和平卧位疼痛”是椎管肿瘤较有特征性的症状。此外,还伴有皮肤感觉异常,如麻木、烧灼感。若肿瘤压迫来自腹侧,则可先表现为受压节段或其以下节段所支配肌肉的抽动、肌颤、无力等。椎管内肿瘤的首发症状为神经根性疼痛者占54%(以神经鞘瘤居多,占神经根性疼痛者的60.8%),表现为颈肩痛;夜间痛占35%。

首发症状为神经传导束受压症者占45.9%,表现为受压平面以下感觉、运动和植物神经功能障碍。 颈脊髓部分受压期 随着肿瘤的增大,在原有症状的基础上,逐渐出现脊髓传导束受压症状,如脊髓丘脑束受压,可出现病变节段对侧以下的痛温觉减退或消失;后束受压,可出现深感觉减退;运动传导束受累,可产生同侧病变节段以下肢体的上运动神经元麻痹。而脊髓半切综合征是椎管内髓外肿瘤的特异性症状,但多不典型。倪斌等报告137例椎管内肿瘤,病史中有上行性麻痹者102例,髓外肿瘤占74例;下行性麻痹者10例,髓内肿瘤占8例;脊髓半侧损伤综合征4例。 颈脊髓完全受压期 病变的发展使脊髓实质出现横贯性损害,脊髓的病理改变也逐渐变为不可逆的。病变以下出现肢体运动、感觉丧失,植物神经功能障碍,大小便功能障碍等,此时已属截瘫晚期。

颈段常见的原发肿瘤有脊膜瘤、神经纤维瘤、脊索瘤、上皮样囊肿、血管瘤、脂肪瘤等。硬脊膜外肿瘤的临床特点有:

1.多见于中年以上患者:

2.症状和肿瘤性质有关,常有脊柱痛,神经根性疼痛症状也可很剧烈;

3.可呈哑铃状生长,突出椎管外后,可表现出外在性肿瘤的表现等;

1.颈段多见。

2.以神经纤维瘤及脊膜瘤多见。神经纤维瘤生长于脊神经根上,多见于后根,故神经根性痛常见。此类肿瘤有时沿椎间孔往外生长而形成哑铃状肿瘤,X线上可见椎间孔扩大。

3.当髓外病变压迫脊髓时,由于感觉或运动传导束的分层排列,因此症状的出现多自下而上。

4.由于肿瘤在蛛网膜下腔生长,椎管硬阻出现较早,脑脊液蛋白含量增高较明显。

2.肿瘤侵犯灰质,并有垂直发展的倾向。

3.肿瘤累及脊髓灰质,出现相应结构损害的征象,如感觉障碍、感觉分离或肌肉萎缩等。

4.椎管梗阻出现较晚。 不同平面椎管内肿瘤的临床特点 延髓及上颈段椎管内肿瘤 系指发生于第三颈椎水平以上的延髓、脊髓、神经根和脊膜等组织的肿瘤,其中一半以上位于枕骨大孔至第一颈椎这空间内,故又称枕骨大孔区肿瘤。可分为下降型、髓外型和髓内型。前两型大多为神经胶质瘤,以青少年多见。髓外型则几乎都是良性肿瘤,以神经纤维瘤和脊膜瘤为主,中年人居多。

1.颈枕部放射性疼痛,后枕部感觉减退,颈枕部压痛,颈项强硬,强迫头位,手指发麻和肢体肌束震颤等;

2.延髓及颈脊髓损害症状:多见,包括锥体束征、脊髓丘脑束征、括约肌功能障碍及上肢小肌肉萎缩等;

3.后组脑神经损害症状:少见,包括面部感觉、角膜反射、听觉、嚼肌功能、舌肌功能、咽喉反向、发音、耸肩及转头等的障碍;

4.小脑损害症状:少见,包括肌张力减低、腱反向迟钝、眼球震颤及共济失调等;

5.除下降型早期即可产生颅内压增高症状外,其他类型一般不产生显著的颅内压增高症状。

中、下颈段椎管内肿瘤 中、下颈段肿瘤因为病变正位于颈膨大部,故临床表现为节段性或神经根性症状比较突出。肿瘤常有神经根痛。病变侧上肢可有肌萎缩及腱反向减弱。如果锥体束受损害,则出现病变侧或双侧四肢上运动神经元性瘫痪。其中较常见出现顺序,为患侧上肢→患侧下肢→对侧下肢→对侧上肢。这是由于肿瘤首先压迫脊髓前角或脊神经前根引起同侧上肢的迟缓性瘫痪,肿瘤继续发展压迫同侧锥体束造成同侧下肢的痉挛性瘫痪,而后累及对侧上肢。颈3~4病变可引起膈肌功能障碍。

此外,尚有病变水平以下的感觉障碍及括约肌障碍。 不同病理类型肿瘤的临床特点 神经纤维瘤 又称神经鞘瘤,为椎管内肿瘤中最常见的一种。好发于髓外硬膜内,多生长在脊神经根及脊膜,尤其多见于脊神经后根。肿瘤多数生长于脊髓侧面,较大者可使2~3个脊神经根粘附于肿瘤上。神经纤维瘤一般有完整的包膜,表面光滑,质地硬韧,和脊髓组织之间有明显的分界线。其切面均匀,呈半透明的乳白色。当肿瘤较大时可见淡黄色小区及小囊,或出血。有时形成厚壁囊肿,囊内充满水样液。显微镜下一般分为囊状和网状两种。好发于20~40岁的患者。多数患者有典型的椎管内肿瘤的症状和体征:早期先有神经根痛,以后逐渐压迫脊髓而产生椎管梗阻,出现感觉麻木及运动无力,可呈现脊髓半切综合征;晚期有括约肌症状。病程较为缓慢,偶有因肿瘤囊变而致急性发作。应注意颈部软组织及颈椎X线侧位片,警惕为哑铃形肿瘤。

凡症状难以用一处受累解释时,应考虑可能为多发性神经鞘瘤。有的患者伴有皮肤咖啡色素斑及发性小结节状肿瘤,称为多发性神经纤维瘤病(von Recklinghausen's disease)。脑脊液蛋白含量显著增高。肿瘤大多容易切除,疗效甚佳。肿瘤常和神经根紧密粘连,有时神经根穿过肿瘤组织,此时可将神经根连同瘤一并切除。在颈膨大部位应尽量注意保留正常神经以免造成上肢或下肢的功能障碍。哑铃形肿瘤和多发性肿瘤切除不易彻底,可能残留小片包膜或瘤体。急性囊性变而呈迟缓性瘫痪者术后恢复较差。 椎管内外哑铃形肿瘤是指位于椎管内和脊柱旁,通过椎间孔相连的一种肿瘤。椎管内外哑铃形神经纤维瘤多位于硬膜外,起源于脊神经根,尤其多见于后根。肿瘤生长缓慢,可由硬膜外顺神经根长至椎管外或硬膜内,也可由椎管外长至椎管内。

正位X线片可见到椎旁异常软组织阴影,斜位片可见椎间孔扩大,椎弓根有压迹,以此可作为定位诊断的依据。必要时行CT检查,可清晰显示肿瘤的部位及硬膜囊受压情况。李书奎等报告3例颈椎管内外哑铃形肿瘤,均经CT检查证实累及横突孔,椎动脉被挤压变位。椎管内外哑铃形神经纤维瘤在术前准备充分的情况下,均能Ⅰ期手术彻底切除。因肿瘤所在部位不同,手术治疗的方法及麻醉选择也不同。 颈椎管内恶性神经鞘瘤罕见,国内报道甚少。神经鞘瘤起源于周围神经鞘雪旺细胞,因为骨组织同样受神经支配,骨内有许多雪旺细胞,因此,神经鞘瘤在骨组织可以生长。良性多见,恶性罕见,进展快,早期出现截瘫,大、小便失禁,CT及脊髓造影对诊断有帮助。

脊膜瘤 发生率仅次于颈神经纤维瘤。一般生长于脊髓蛛网膜及软脊膜,少数生长于神经根。发生于颈段者占所有脊膜瘤的16.8%,少于胸段(占80.9%),多于腰段(占2.3%)。大多位于髓外硬膜内脊髓之前或后方,侧方少见。肿瘤包膜完整,和脊髓分界清楚;表面光滑或呈结节状。其血液供应来自于脊膜,故肿瘤附近之脊膜血管可增粗。此类肿瘤生长缓慢,病程较长。其临床症状和神经纤维瘤极其相似,鉴别点在于脊膜瘤患者年龄较大,神经根痛较少见,症状易波动。手术出血较多,有时须将受累的硬脊膜一并切除方能根治。 神经胶质瘤 室管膜瘤最常见,星形细胞瘤其次,其他如胶质母细胞瘤等少见。一般于髓内呈浸润性生长,少数和脊髓分界清楚。病程因病理种类不同而异。

脂肪瘤 少见于颈段而多见于胸段。约占颈椎管内肿瘤的1%。多见于20~30岁的年轻人。大多位于脊髓软膜下,罕见于髓外硬膜内。髓外硬膜内的脂肪瘤有完整的包膜,和脊髓没有或仅有少量粘连,可于手术中将其分离后切除。软膜下的脂肪瘤则和周围组织无明显界限,可沿血管穿入神经组织而酷似浸润性肿瘤,手术中很难和神经组织完全分离。椎管内脂肪瘤的来源尚不清楚,可能是先天性畸形的一部分或由异位组织形成。其临床症状发展缓慢,神经根性疼痛少见,病变以下可有感觉、运动障碍。手术时切开软膜分离肿瘤,其下方可见黄色的神经组织,操作中以分块切除为宜,以免伤及下面的脊髓,虽然不能完全切除肿瘤,但是术后恢复尚属满意。 先天性肿瘤 或称胚胎残余肿瘤。占椎管内肿瘤的5.9%,包括上皮样囊肿、皮样囊肿、类畸胎瘤、畸胎瘤、脊索瘤等数种。

血管瘤和血管畸形 Lindau肿瘤系中枢神经系统较为特殊的良性血管瘤,又称为血管网织细胞瘤、血管网状细胞瘤、小脑血管瘤。较少见于颈椎管,一般发生在颅内。多见于35~40岁的成人,一些患者有家族史。在临床表现、椎管造影等方面和一般常见的椎管内肿瘤难以鉴别。部位病例还可合并肝、胰、肾的多囊性病变、附睾腺瘤、肾透明细胞癌、嗜铬细胞瘤及其他部位的血管瘤等。

对这类患者诊治时应注意:

3.椎管完全梗阻者应早行小脑延髓池穿刺下椎管造影,有条件应做MRI明确诊断。

4.单纯性血管畸形很少发生椎管完全阻塞,故对椎管完全阻塞者应怀疑并发肿瘤的可能。

治疗仍以手术摘除为主。 海绵状血管瘤(Cavernous Angiomas,Cavernoa)又称海绵状血管畸形(Cavernous malformation),可侵及脊髓,但是少见于颈脊髓,通常见于马尾,偶见于胸脊髓。脊椎海绵状血管瘤常局限于椎体,偶尔会膨入硬膜外腔。硬膜内海绵状血管瘤通常位于脊髓内,极少见于髓外硬膜内。常表现为出血或局灶性神经功能缺陷。许多海绵状血管畸形无症状而且为多发性。临床上海绵状血管瘤畸形略多见于女人,主要见于20~40岁。海绵状血管瘤的急性临床表现几乎肯定是由出血引起,而再次出血在临床上似乎不可避免。据统计,出血的危险约每年1.6%。

一系列研究表明,海绵状血管瘤常呈活动性、进行性增大,其机理尚不清楚,但是一般认为由毛细血管增生、血管扩张、反复出血并机化、血管化而产生。虽然部分栓塞的动-静脉畸形可能不被血管造影发现,但是血管造影仍常用于排除绝大多数动-静脉畸形。MRI是一种有效的检查手段,其典型表现为T1和T2加权低信号的分界清楚的区域。一些低信号强度可能和畸形中的低血流量及可能出现的铁磁性物质如含铁血黄素有关。这种MRI的特征性表现可能见于髓内动-静脉畸形、肿瘤、继发于创伤或感染的损伤。由于MRI的问世,许多血管造影隐性的海绵状血管瘤畸形可轻易地被发现,其发病率呈增多的趋热。

对进行性神经性损伤的患者,建议手术切除治疗。 肿瘤压迫颈脊髓时的几种罕见症状 急性“卒中性”脊髓横贯综合征 多见于脊髓血管瘤、髓外肿瘤的瘤内出血等导致颈脊髓压迫进展很快时。其发生机理可能是颈脊髓休克。临床表现为病变以下脊髓功能丧失数小时至数周。各种反射消失,无锥体束征,呈迟缓性瘫痪,括约肌功能障碍,出汗调温功能障碍,血管运动麻痹。如果发生在颈4以上则常有呼吸困难和循环障碍,可能会很快死亡。

椎管内肿瘤的脑神经损害 造成脑神经损害的椎管内肿瘤几乎都在颈段。多发性神经纤维瘤病(Von Recklinghausen's disease)可因发生小脑桥脑角及椎管内神经纤维瘤而引起相应的小脑桥脑角脑神经损害。三叉神经脊髓束可下降至颈3水平,高位颈段脊髓内肿瘤可引起前部头痛或感觉障碍以及角膜反向消失。枕骨大孔髓外肿瘤除压迫脊髓长束外,也可压迫三叉神经脊髓束及后两组脑神经,并可出现头部强迫体位。当椎管内肿瘤压迫导致颅内压增高时,脑神经可因此而受压麻痹,从而产生外展神经和动眼神经麻痹。 眼球震颤 颈椎管内肿瘤造成眼球震颤较多。几乎全是水平震颤。

椎管内肿瘤的脑神经损害 造成脑神经损害的椎管内肿瘤几乎都在颈段。多发性神经纤维瘤病(Von Recklinghausen's disease)可因发生小脑桥脑角及椎管内神经纤维瘤而引起相应的小脑桥脑角脑神经损害。三叉神经脊髓束可下降至颈3水平,高位颈段脊髓内肿瘤可引起前部头痛或感觉障碍以及角膜反向消失。枕骨大孔髓外肿瘤除压迫脊髓长束外,也可压迫三叉神经脊髓束及后两组脑神经,并可出现头部强迫体位。当椎管内肿瘤压迫导致颅内压增高时,脑神经可因此而受压麻痹,从而产生外展神经和动眼神经麻痹。 眼球震颤 颈椎管内肿瘤造成眼球震颤较多。几乎全是水平震颤。

其发生机理可能是:

1.颈段髓内肿瘤延伸至延髓或枕骨大区髓外肿瘤引起小脑功能障碍。

2.颈脊髓内侧纵束受累,此束由中脑通向下颈段,它具有联系前庭器和眼球、颈部运动神经元和颈部肌肉的功能,此束受累也可产生眼球震颤。

鉴别诊断

椎管内肿瘤的临床表现多种多样,若不注意常会误诊,以致于出现了不同程度的瘫痪才得以确诊。颈椎管内肿瘤的临床表现和颈椎病十分相似,并由于脊柱退行性疾病的高发病率,使脊髓肿瘤常被忽视,不仅使患者经历了较长时间的无效治疗,而且使脊髓神经不可逆损害的危害因此而增加。对此,临床医师应予以高度重视。倪斌等报告137例脊椎椎管内肿瘤,早期颈椎管内肿瘤误诊为颈椎病21例,其中2例误行颈椎减压手术治疗。误诊最主要的原因是对椎管内肿瘤认识不足,警惕性不高。忽视病史和基本检查也是重要原因之一。

颈椎病 椎管内肿瘤需和脊髓型颈椎病相鉴别,临床上主要依据年龄特点,临床表现以及X线片或CT扫描区分两得。颈椎病,是由于颈椎发生了退行性改变并失去了弹性的椎间盘突向椎管内,或由于锥体后方的骨刺、小关节增生、黄韧带肥厚或钙化,甚至椎板增厚等原因,使脊髓受到压迫,从而产生一系列的神经功能受损的症状和体征。

临床上,凡是中年以上,有肢体或躯干麻木、无力或上运动神经元损害体征,其症状时好时坏呈波小浪式进行性加重者,皆应怀疑为颈椎病。但是,最清晰、最明确的鉴别手段是MRI检查,最可靠的鉴别诊断基于MRI和临床表现相结合的综合分析。 高位颈脊髓髓外神经鞘瘤、神经纤维瘤的早期很难和颈椎病鉴别。单宏宽等报告7例高位颈脊髓髓外肿瘤,早期均被诊断为颈椎病,并进行了不同形式的治疗,自觉症状有一定程度的好转。其中4例X线片检查颈椎有退行性病变,和颈椎病极易混淆。其原因可能是神经鞘瘤生长缓慢,颈椎管相对较宽大,有一定的储备间隙。肿瘤常和1~2条神经根相连,早期常出现神经根刺激症状,当病变进一步发展时,才累及脊髓,出现肢体不全瘫,及胸腰部束带感,或括约肌功能障碍及呼吸障碍。有时神经根刺激症状时好时坏,呈波浪式演进,而无进行性脊髓受压的表现。

颈椎管内肿瘤不同于颈椎病的鉴别点: 1.颈椎斜位平片椎间孔扩大或椎板骨质变薄,可支持髓外神经鞘瘤的诊断; 2.颈脊髓椎管造影,尤其是经小脑延髓池注药造影容易确诊; 3.颈脊髓的MRI检查:矢状面常可见到边缘清楚的长T1及长T2加权信号,有明显的增强效应的肿瘤影。常伴有肿瘤中央长T1及长T2加权混杂信号,而轴位可见偏心形和新月形的肿瘤影并将脊髓挤到一侧。在T1加权像上,肿瘤的信号比脊髓弱;在T2加权像上,脊髓的信号略强于脊髓信号; 4.椎管内肿瘤患者脑脊液的蛋白定量大于2g/L。 脊髓蛛网膜炎 发生于颈椎者较少见常有感染及外伤史,症状呈波动性,多样性且不规则,脊髓造影呈典型的斑片状分布。

脊柱结核 依据病史,临床表现及影像学表现容易区分两者。 脊髓空洞症 发病徐缓。常见于20~30岁成人的下颈段和上胸段。一侧或双侧的多数节段有感觉分离现象及下运动神经无瘫痪,无椎管梗阻现象。MRI检查可明确诊断并和髓内肿瘤相鉴别。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

椎管

椎管