听神经瘤

流行病学

约占颅内肿瘤的10%,小脑桥脑角肿瘤的70%~78%。由于临床医师对该病认识的提高及影像学技术的普及,听神经瘤的发病率有升高的趋势。年发病率为 8~10/10万左右。平均发病年龄37岁,女性约为男性2倍。肿瘤大多数为单侧性,左右侧发病比例大致均等,少数为双侧性;双侧听神经瘤约占全部听神经 瘤的4%,多为全身神经纤维瘤病的表现之一。

分型

主要分为两型。即散发型(NF-1)和神经纤维瘤病型(NF-2)。NF-1为常见类型,单侧发病多见,约占95%。NF-2少见,双侧发病,可能与常染色体显性遗传有关。

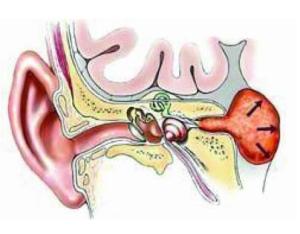

听神经瘤起源于听神经的前庭分支,发生于前庭上神经和前庭下神经的比例相同(亦有学者认为前庭上神经来源更多),少数来自耳蜗部分。前庭神经内听道部分 (外侧部)长约10mm,脑桥小脑角部分(内侧部)15mm,总长度约25mm,约3/4的肿瘤发生在外侧部,仅有1/4发生在内侧部。肿瘤大多数为单侧 性,少数为双侧性;起源于神经鞘膜的雪旺细胞,在Scarpa神经节处和Obersteiner-Redlich带(少突胶质细胞与雪旺细胞交汇处)发病 率最高,因为此处雪旺细胞最密集。平均生长速率约为1.6~6.1mm/年,但仍有待进一步确定。

具有包膜的实性肿瘤,呈球形或椭圆形,大小不一。小听神经瘤(<15mm),呈粉红、黄色或灰红色。质地稍韧。中大听神经瘤色泽多变,质地更为坚韧。

镜下所见

可见到结缔组织形成的肿瘤包囊包绕肿瘤。根据肿瘤细胞学类型,可分为2型。

Antoni A 型(致密纤维型):肿瘤细胞呈梭形或椭圆形,成簇状交错排列。细胞双极窄,细胞质少,细胞核呈长梭形,很少见到核仁,核染色质呈细颗粒状。肿瘤细胞间界限不清,其间的束状结构可围绕一个轴心或小血管,形成不典型的漩涡状结构。

Antoni B 型(疏松网状型):肿瘤细胞呈圆形或卵圆形和星芒状,排列较疏松,常见黄色变性。肿瘤边缘可有钙化,或含有沙粒小体。

肿瘤分型与分级

临床主要根据肿瘤大小、生长方向进行分型,一般分为4型,其中以Ⅱ型多见,具体如下表。

| 分型 | 肿瘤直径(cm) | 范围 | 临床表现 |

| Ⅰ | <1.0 | 局限于内耳道 | 前庭和耳蜗刺激征象,如耳鸣、听力下降、眩晕 |

| Ⅱ | 1.0-2.0 | 突出于内耳道,压迫面神经和三叉神经 | 面神经、三叉神经、听神经受累症状,如同侧周围性面瘫、面部疼痛及感觉减退、角膜反射迟钝或丧失、咀嚼肌无力、听力下降等 |

| Ⅲ | 2.0-4.0 | 后组脑神经、小脑、脑干受压 | 球麻痹、呛咳、共济失调、发音不清等 |

| Ⅳ | >4.0 | 导水管、第四脑室和环池受阻,颅内压升高,可有小脑扁桃体疝 | 脑积水、脑干压迫症状,意识障碍 |

内听道内的肿瘤最常见的症状为单侧感音神经性听力下降,常作为首发症状出现。一侧渐进性耳聋,言语识别率下降,早期常表现为与人谈话时,闻其声而不解其意, 渐渐发展为全聋。也有约1/4的患者可表现为突发性聋,在突发性耳聋的患者中有1%~2.5%的患者最终被确诊为听神经瘤,故应注意排除。

为第二常见症状,常在听力下降前即可出现,也可同时开始,为一侧性,音调高低不等,渐进性加剧。可为“汽笛声、蝉鸣音、哨音”等,可逐渐由间断变为持续性。

前庭功能障碍

常为轻度的头晕、不稳感,少数表现为短暂的旋转性眩晕,伴耳内压迫感、恶心、呕吐,因肿瘤发展缓慢,前庭逐渐发生代偿而可致眩晕消失。

压迫三叉神经感觉根至同侧感觉减退。如果三叉神经的运动根亦受影响,则可出现同侧咀嚼肌无力,张口下颌偏向患侧,咀嚼肌及颞肌的萎缩等。压迫面神经致面瘫、 面肌痉挛,耳镜检查时可出现Hitselberger征阳性,即对骨性外耳道壁触诊,此处感觉减退,因面神经感觉支受压形成,可在很小的听神经瘤即可出 现。压迫外展神经可致复视等,压迫后组颅神经可有吞咽困难、声嘶、误咽、呛咳,压迫小脑可协调运动障碍、步态不稳、患侧倾倒等,肿瘤巨大压迫脑干,可以有 剧烈头痛、恶性、呕吐、脑疝甚至死亡等。

辅助检查

对具有上述临床表现,怀疑听神经瘤的患者,应进行全面、详细的听力学、前庭功能和影像学检查。

听力学检查

(1)纯音测听:典型为感音神经性听力下降,高频明显,可缓慢下降或陡降,但极少数病人听力可正常。

(2)言语识别率:可以在约70%的患者中检出,表现为与纯音测听不成比例的下降,多为30%左右。

(3) 听性脑干反应(ABR):是目前监测听神经瘤最敏感的方法。敏感性约为85%~90%。 Ⅴ波潜伏期明显延长,超过6ms,两侧Ⅴ波潜伏期差>0.4 ms以上,或双侧Ⅰ~Ⅴ潜伏期差大于4 ms。约10~15%的听神经瘤患者可有Ⅰ波存在而其他波消失。大的听神经瘤可引起对侧ABRⅤ波潜伏期、Ⅲ~Ⅴ间期延长。ABR的不足之处在于,只有在 听阈低于70~80dB时才适用,听力损失较重时,ABR完全无反应。ABR诊断听神经瘤的假阳性率约在15%左右,耳蜗性及传导性听力损失较重、过量镇 静剂等均可产生假阳性结果。

(4) 耳声发射(OAE):是了解耳蜗、特别是外毛细胞功能的监测方法,若引出正常,表示外毛细胞功能正常。若能引出OAE但不能引出ABR或纯音听阈明显下 降,可怀疑蜗后病变的存在。听神经瘤或其他小脑桥脑角占位病变者可表现为OAE部分存在,ABR异常;而若OAE引不出,在排除传导性听力障碍后,可认为 耳蜗外毛细胞功能障碍。但听神经瘤也可压迫耳蜗引起血液循环障碍从而导致耳蜗功能受损。

前庭功能检查

70%~90% 的听神经瘤患者可有异常眼震电图,典型表现为患侧冷热反应变弱。肿瘤较大的患者可有方向朝向患耳的自发性眼震。冷热水试验反映外半规管和前庭上神经的功 能,前庭肌源性诱发电位(VEMP)反应前庭下神经的功能,可出现VEMP未引出、潜伏期延长或振幅减小等异常,两者结合可提高诊断率。

影像学检查

CT 可显示骨性内听道是否有增宽和侵蚀,注射造影剂可以使肿瘤明显强化。但对内听道内或进入桥小脑角不超过5mm的肿瘤,常常漏诊。CT气体脑池造影可提高诊 断率,发现小听神经瘤。MRI是确诊听神经瘤最敏感和有效的方法。典型表现为T1W略低或等信号占位,T2W高信号。肿瘤呈类圆形或半月形,以内听道为中 心,紧贴内听道呈漏斗状或“梨形”伸出,尖端指向内听道底部,注射GD-DTPA后均匀、不均匀或环形强化。

鉴别诊断

治疗

有三种治疗方式可供选择:1.影像随访观察;2.显微手术;3.立体定向放射治疗。

影像随访观察

根 据患者在预期时间内需要治疗的可能性决定,寿命的不利因素(高龄、身体状况不佳)和肿瘤的有利因素(体积小、稳定、生长缓慢)是保守治疗的适应症。适用 于>60岁且有条件接收定期MRI检查患者,第一年半年一次MRI检查,之后每年一次MRI检查。若肿瘤明显增长,立即手术。

显微手术

显微外科手术切除目前是公认的首选治疗方法,主要有经迷路径路、经颅中窝径路、经乙状窦后径路。应根据肿瘤大小、术前听力情况、患者年龄及一般情况等综合决定。

手术治疗目标:在手术安全的情况下,尽可能全切肿瘤和尽可能保存面神经功能和听神经功能(即保面保听)。

手术并发症主要有:

a) 小脑、颞叶、脑干水肿、出血和梗塞引起的偏瘫、昏迷等严重并发症;

d) 术耳全聋;

e) 切口感染等。

立体定向放射治疗

总的治疗目标为:

1) 完全切除肿瘤;

3) 面神经功能保存率尽可能达到在小听神经瘤>95%,大听神经瘤>60%;

4) 对有实用听力者争取保存听力。通常认为实用听力是指纯音测听好于50dB,言语分辨率大于50%。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。