食管类癌

概述

食管类癌(carcinoidofesophagus)起源于神经外胚层,主要发生于消化道,占消化道恶性肿瘤的0.87%,为阿普多(Apudoma产肽激素瘤)系肿瘤又称嗜银细胞瘤或嗜铬细胞瘤1907年Obemorier首先描述了这类生长缓慢,与腺癌相比临床表现更倾向于良性的肿瘤,并将其命名为类癌食管类癌十分罕见。

病因

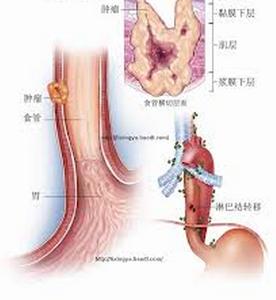

正常的食管黏膜基底部有散在的嗜银细胞(Kulchitsky细胞),食管类癌即由食管黏膜底部散在嗜银细胞恶变发生,是一种低度恶性神经内分泌肿瘤,属于弥漫性神经内分泌系统(diffuse neuroendocrine system,DNS),其大体病理表现为息肉状或结节溃疡型,大小为0.7~12cm,瘤体边缘清晰,质韧,灰白色,结节溃疡状常提示类癌已处于中晚期,显微镜下肿瘤细胞形态较一致,细胞界限大多清晰,肿瘤细胞排列成条索状,实性片状,部分呈腺管或腺泡状,但无明显管腔,核圆形或椭圆形,染色质密集,核仁少见,核分裂少,胞浆少,略嗜酸性,胞浆较丰富者可见银染颗粒,免疫组织化学检查肿瘤细胞质内可显示神经特异性烯醇化酶(NSE),嗜铬颗粒蛋白(chromogranin)及5-羟色胺阳性,瘤细胞聚集,周围有不等量结缔组织围绕,间质中有丰富的血窦,由于嗜银细胞多见于食管中段及下段黏膜,所以食管类癌好发于食管中下段。

症状

主要症状为吞咽时胸骨后不适或噎痛感,严重吞咽梗阻少见。食管类癌区别于其他食管恶性肿瘤的临床特点是可合并类癌综合征,尤其合并肝转移时。因为类癌是一种产生小分子多肽或胺类激素的肿瘤,分泌5-羟色胺、组织胺、激肽等生物活性物质,病人在临床上可有颜面潮红、腹泻、气喘、水肿等类癌综合征表现;发生肝转移时,它分泌的5-羟色胺(5-HT3)可直接进入肝静脉,而不经肝内之单胺氧化酶作用而灭活,使5-HT3浓度增高而引起症状。

临床上病人有颜面潮红、腹泻、气喘、水肿等类癌综合征表现伴吞咽时噎痛或感胸骨后不适等,应想到本病的可能。食管内镜检查和组织病理学检查可明确诊断。

检查

食管类癌活检阳性率低,病理活检多报道为分化差的腺癌或小细胞癌。

食管类癌活检阳性率低,病理活检多报道为分化差的腺癌或小细胞癌。

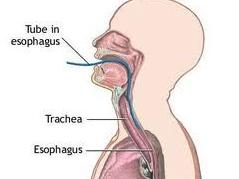

1.食管钡餐造影

可表现为食管黏膜破坏,不规则充盈缺损,食管外可见软组织影,可有食管狭窄,管壁僵硬,亦可见平滑肌瘤样改变。

2.内镜检查

是诊断本病的首选方法,可确定肿瘤的部位,大小和侵犯深度,内镜下肿瘤边界清晰,边缘多隆起,可位于食管的上,中或下段。

3.生长抑素受体闪烁扫描

近年来有报道采用生长抑素受体闪烁扫描来诊断类癌,因为类癌组织中有生长抑素高亲和位点,用放射性同位素标记生长抑素类同物奥曲肽可对80%~90%类癌病灶作出定位诊断,还可显示肝脏及腹腔外转移灶。

诊断

并发症

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。