毛发上皮瘤

疾病概述

毛发上皮瘤又名囊性腺样上皮瘤、多发性良性囊性上皮瘤及多发性丘疹性毛发上皮瘤。可分为单发及多发两型。多发型病例与遗传有关,多为常染色体显性遗传,但单发型者则未见家族史。分单发性和多发性两种,两者组织像相似,然前者分化更好。

病理改变

重要改变

a 瘤团由基底样细胞组成,

b 有角质囊肿,

一般改变

b 由基底样细胞组成的瘤团呈束状或筛孔状,周围细胞呈栅栏状排列,

d 角质囊肿常见中央角化突然而完全,破裂时,可出现异物肉芽肿反应,

e 核丝分裂相及坏死细胞少见或无,

症状体征

多发性毛发上皮瘤通常多发病于20岁以前,女性多见。面部最常见。直径在2~5mm之间,少数较大损害可发生于头皮及背部。通常为正常皮色、硬固的丘疹,呈半球形或圆锥形,质地坚实,有时有透明感,有时尚可见毛细血管扩张。偶可形成斑块,极少破溃。肿瘤发生后数年内可渐渐长大,但以后停止增长。个别病例小损害可融合成较大结节,甚至如皮肤黑热病之狮面状。

面部损害之特点为沿鼻唇沟对称分布的多数丘疹,但有些发生在额部、眼睑、上唇,颈部也较常见,有时甚至发生在外耳部。儿童期开始发病的患者到青春期仍可出现许多新疹。通常损害无自觉症状,但有时有轻度烧灼感或痒感。

单发型毛发上皮瘤的临床表现无特征,因此很难从临床上作出诊断。虽然常在20~30岁发病,但各种年龄均可发生。80%以上患者发生于面部,其它部位包括头皮、颈、背、上臂及大腿也可出现皮损。损害为硬固、正常皮色的肿瘤。直径约为0.5cm,偶见较大者。无自觉症状。

临床特点

a 女性多见,幼年发病,随年龄增大,数目逐渐增多,

b 系常染色体显性遗传性疾病,

c肿瘤好发于面部,以鼻唇沟为主,但病情严重者,其他部位如前额、颊、颧、下颌部及躯干四肢也可出现损害,

d损害为多数肤色或黄色丘疹或结节,直径3mm~10mm,较大的损害表面可有毛细血管扩张,表面光滑,球形或圆锥形,质硬。

a 成年发病,非遗传性疾病,

b 肿瘤几乎都发生于面部,

检查化验

单发型毛发上皮瘤常误为无色素的皮内痣,因其临床上无特殊表现,因此应作病理检查。但在病理检查时,鉴别诊断也会遇到困难,特别是角化性的基底细胞瘤,个别视野几乎无法区别,需要全面观察,才能诊断。在Gray等的病例中约有30%以上的标本,开始时误诊为基底细胞瘤。

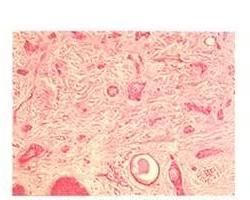

单发型毛发上皮瘤常误为无色素的皮内痣,因其临床上无特殊表现,因此应作病理检查。但在病理检查时,鉴别诊断也会遇到困难,特别是角化性的基底细胞瘤,个别视野几乎无法区别,需要全面观察,才能诊断。在Gray等的病例中约有30%以上的标本,开始时误诊为基底细胞瘤。多发型和单发型毛发上皮瘤病理结构相同。位于真皮的肿瘤由许多基底样细胞团索组成,在周边的基底样细胞排成栅栏状,中央排列为网状为筛状结构。团块外围有明显的纤维性间质包绕。肿瘤内含多个角囊肿,中心充满完全角化物质。囊肿周围可有钙沉积,染色深蓝,如角囊肿破裂,间质内可出现异物巨细胞反应。

多发型在幼年时发病,皮疹沿鼻唇沟两侧分布,为半球形透明小结节,临床有一定特征性。本病临床应与扁平疣、皮脂腺瘤、汗管瘤、神经纤维瘤鉴别。毛发上皮瘤病理组织学与基底细胞癌相似,几乎不能区别。须密切结合临床方可确诊。

鉴别诊断

鉴别

基底细胞癌:肿瘤不对称,有核分裂及细胞坏死,瘤团与间质间有裂隙,瘤细胞无筛孔状排列。

诊断

本病的多发型在临床上有一定特点,为多发、对称、正常皮色的小结节或丘疹。好发于面部,开始见于儿童或青年,有家族发病倾向。皮疹持续存在无变化,但可慢慢发生新疹。单发型者临床无特征,需要作病理检查才能确定。

本病临床上应与Pringle病(即结节性硬化病)、汗管瘤、基底细胞痣综合征等鉴别。临床上鉴别有时困难,但结节性硬化症常有其它合并症,对鉴别诊断有帮助。汗管瘤主要发生于眼周围,并可发生于颈部、前胸、后背,通常损害较小,大小比较一致。基底细胞痣综合征也有发生于面部者,但该病无好发部位,并能早期破溃,且常可伴发骨骼及中枢神经系统异常。如作病理检查,则鉴别更为可靠。病理上应与角化性基底细胞癌、结节性基底细胞癌、毛发腺瘤及毛囊瘤等鉴别。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。