颅内生殖细胞瘤

病理病因

一、发病原因:

1.脑内生殖细胞肿瘤的病因不明确,有家族史的也十分罕见。曾有报道在Klinefelter综合征(47,XXY,即47条染色体,有2条X和1条Y性染色体)病人的纵隔和颅内发现生殖细胞瘤。这些病人的典型特征是小睾丸、细精管玻璃样变、无精子,有人推测,纵隔及颅内等处生殖细胞瘤的发生是原始生殖嵴分化的变异导致了生殖细胞迁移、分化的变化和其恶性的倾向。

2.脑内生殖细胞肿瘤患者的染色体常发生异常,包括非随机的染色体数目异常和结构异位。在睾丸生殖细胞肿瘤中,80%呈现特征性的染色体结构异常,12号染色体短臂等臂染色体畸形(i12p),许多非生殖细胞瘤性性腺肿瘤及性腺外的生殖细胞肿瘤中也有i12p畸形。

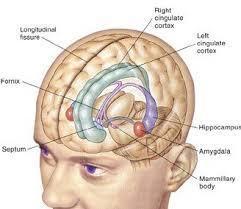

3.在胚胎发育过程中,原始生殖细胞在胚胎第4周已清晰可见,它们出现于卵黄囊壁上的内胚层细胞中,邻近尿囊的发生处。当胚胎开始折叠,原始生殖细胞在中线从卵黄囊壁通过后肠背侧肠系膜迁移至生殖嵴,并进入间叶组织下成为原始性索,再逐步发育为成熟的性腺。在这个迁移过程中,原始生殖细胞遍布整个胚胎,当这些迁移的全能干细胞未完成正常演化而停留时,很可能变成肿瘤。目前比较一致的观点,生殖细胞瘤是一组来源于原始生殖细胞的未分化肿瘤。

二、发病机制:

1.肿瘤大小不一,小者如花生米大小,大者可如拳头,肿瘤表面呈灰红色,呈浸润性生长,与周围脑组织分界不清,但也可有假性包膜;肿瘤质地多软而脆,呈细颗粒状,部分有囊变,可用吸引器吸除;少数可有出血、坏死。肿瘤钙化较少,如有的可呈弹丸状,位于肿瘤中心或周边。肿瘤在鞍区可浸润视神经和视交叉,有时可向上影响丘脑下部,巨大者可突入第三脑室,甚至梗阻室间孔引起脑室扩大;位于松果体区者向前可穿透第三脑室壁,向下压迫和浸润四叠体,向后下压迫小脑上蚓部,向上可浸润和压迫胼胝体压部。

2.光镜下观察见肿瘤细胞有两种组成:大型细胞似上皮状,苍白,胞质丰富,呈多边形,有时边界欠清,常规染色呈红色;细胞核位于胞质中央或稍偏位,多为圆形,核膜清晰,核染色体稀疏,看起来呈空泡状,核分裂象常见。另一种为体积小的细胞,胞质极少,似呈裸核状,呈圆形,染色质丰富,与淋巴细胞很难区别,实际上为免疫反应的淋巴细胞和浆细胞。大上皮样细胞常聚集成大小不一、形状不规则的细胞巢,其间有血管和纤维组织带,小淋巴样细胞常分布在血管周围,瘤细胞内有小片状或灶状坏死,并有小出血灶,偶有小点状钙化。

3.电镜观察下细胞有两种组成:大细胞为生殖细胞,小细胞为淋巴细胞或巨噬细胞。生殖细胞的体积大,呈多边形,含1个或多个大而圆的核,苍白,疏电子性,核仁突出,常形成纤维的核仁绒球。胞质内含有少量颗粒状内质网,大量核蛋白体,糖原颗粒及少量高尔基复合体,可见少量线粒体、中心粒及微管结构,脂质粒较大,并呈大泡状,这种大细胞外无基底膜,细胞间偶见发育不良的点状细胞连接。小细胞在电镜下明确为小淋巴细胞,倾向于呈丛集状,核为圆形,核周质狭小,细胞小且贫乏,但整个电子密度比生殖细胞高得多。有时可见巨噬细胞活跃,紧贴瘤细胞,甚至嵌入瘤细胞中,使其分解成碎块,并吞噬而消化。这种现象叫吞噬作用的细胞内消化。

4.在免疫组化方面可根据肿瘤的相关抗原来识别,生殖细胞对胎盘碱性磷酸酶反应呈阳性,多表达在细胞膜上。

5.半数的生殖细胞瘤对人绒毛膜促性腺激素(HCG)表达阳性,但多在合体滋养层巨细胞上表达,即生殖细胞的合体滋养叶发育时出现,在混合性生殖细胞瘤多有HCG表达。胎甲球蛋白为阴性,但血清和脑脊液中水平有时增高,说明向胚胎癌转化。

临床表现

颅内生殖细胞肿瘤病人的临床表现与患者的年龄、肿瘤的位置与大小和是否伴有种植转移密切相关:

1.鞍上区

NGGCT少见,多为GE。有报道10岁以下女性多见,20岁以上男性多见,10~20岁之间无性别差异。主要表现为:①不同程度的尿崩症,且均为首发症状:24小时尿量3000~7200ml,尿比重1.008~1.010。②视力、视野障碍。③内分泌障碍,垂体前叶功能减退、生长激素不足、生长发育明显落后于同龄儿童,性征发育障碍或退化,少见性早熟。④颅内压增高症状不明显或滞后。

2.基底节区

罕见NGGCT,此区GE几乎皆为男性,多表现为进行性偏侧肢体无力,可先从上肢或下肢开始。肿瘤进展相对缓慢,多在1年以上。本病晚期才出现头痛、呕吐等颅内高压症状。

3.松果体区

为NGGCT的最好发部位,发病率显著高于鞍上区。此区生殖细胞瘤以男性多见。如男性患儿患有绒毛膜上皮癌和生殖细胞瘤则可发生性早熟,这是因为肿瘤中的合体滋养层细胞能够向脑脊液中分泌β-HCG而产生黄体样激素的作用。由于毗邻中脑导水管、压迫导致阻塞性脑积水,此区GCT较早引起颅内压增高症状。就诊时几乎所有患者出现典型的脑积水的症状和体征:头痛、呕吐、嗜睡、记忆障碍,婴儿还伴有头围异常增大和癫痫发作等。部分患者可出现Parinaud综合征:双眼向上运动麻痹,但不伴有眼汇聚运动麻痹。瘤体较大的患者还可出现耳鸣、听力障碍和步态不稳、共济失调、眼球水平震颤等小脑压迫体征。个别因瘤体卒中而出现意识障碍。

种植转移:如脱落的肿瘤细胞沿脑脊液播散,尚可累及神经根和/或脊髓,从而引起相应的临床症状和体征。

临床表现:

脑内生殖细胞瘤生长较快,多数病程在1年以内,文献中记载病程在2天~6年,平均7个月。生殖细胞瘤的症状与体征主要包括颅内压增高、局部脑定位征和内分泌症状等。其症状与体征的发展顺序一般是先出现颅内压增高、继之出现四叠体受压症状和丘脑下部症状。也有少部分病人以四叠体受压为首先症状。

1.颅内压增高症状:生殖细胞瘤可早期压迫或梗阻导水管的上端开口,引起梗阻性脑积水,当肿瘤进一步增大时,压迫第三脑室后部或导水管上端,使梗阻性脑积水更为突出,因此,几乎所有的病人都有颅内压增高的症状及体征。主要表现为头痛、恶心呕吐、复视、视盘水肿,小儿可有头围扩大等。后期可继发视神经萎缩及展神经麻痹等。

2.局部定位征:最常见的定位症状有Parinaud综合征,这是Parinaud于1883年首先指出松果体区肿瘤可出现上视不能、瞳孔光反应和调节反应障碍等。其中部分病人同时合并下视不能,瞳孔光反应迟钝或丧夫、调节反应减弱及阿罗瞳孔是生殖细胞瘤的重要体征。约半数以上的病人可出现小脑症状,表现为持物不稳、走路摇晃、眼球震颤等,少数侵犯基底节时可出现偏瘫等。肿瘤压迫下丘脑及内侧膝状体可出现双侧耳鸣及听力下降。其他尚包括癫痫、脑神经(Ⅲ、Ⅳ)不全麻痹、视野缺损等。

3.内分泌症状:性早熟及巨生殖器为本病突出的内分泌症状,因此具有较大的诊断价值。但也可见到性发育停顿或迟缓。性发育障碍在15岁以下的儿童发生率为10%~37.5%。性早熟以男性病例占大多数。下丘脑损害可出现尿崩症、嗜睡、肥胖、发育障碍及性功能低下等。

4.转移:由于生殖细胞瘤组织松散,很易脱落,故有种植性转移倾向,常沿蛛网膜下腔向基底池、脑室系统和脊髓转移。其转移率一般在10%~37%之间。个别病例可发生颅外远处转移,如头皮下、肺部等。

5.对于出现颅内压增高、眼部症状、性早熟的小儿与青少年应高度疑诊为本病。辅以上述检查,多能及时诊断。尤其是上视不能、性发育障碍和瞳孔对光反应异常,对本病有重要的诊断意义。

并发病症

如进行手术治疗,根据手术方法的不同,可能出现不同的并发症,如损伤中央静脉可引起术后偏瘫,恢复多不完全,大脑内静脉和大脑大静脉损伤可导致昏迷,肿瘤部分切除致术前脑积水未解除,或由于术后脑组织肿胀导致梗阻性脑积水,需行分流手术。如果下丘脑损害可出现体温异常、意识障碍及应激性溃疡等,应给予制酸药物及促醒药物、对症处理等。手术创面大、术中止血不彻底可致脑室内积血。术中应严密止血,术后病情变化时应及时复查CT,作对症处理。

检查

在颅内GCT患者中可检测到很多种TM,但临床上应用较多的主要有四种:①AFP人胎儿主要血清蛋白,正常儿童为1~10ng/ml,分子量65千道尔顿(kDa);②β-HCG正常胎盘合体滋养层细胞分泌,分子量45kDa;③PLAP细胞表面糖蛋白,分子量为68kDa,胎盘的合体滋养层细胞(STGC)可正常表达。④CEA即癌胚抗原,是一种糖蛋白,分子量318kDa。GCT病理亚型不同,TM表达种类、水平各异。

1.生殖细胞瘤

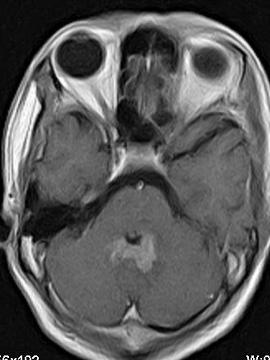

CT平扫为圆形不规则形或蝴蝶形、均匀等或稍高密度、有或无钙化和小囊变;强化可显现较小的囊变,多表现为中度到明显均匀一致的强化,少数不均匀强化。病灶周边有圆点状钙化。松果体区及鞍区同时发现肿瘤病灶则有利于生殖细胞瘤的诊断。

MRI扫描多为等或稍长T1、稍长T2信号,偶尔T1混有高信号出血灶。均一强化、边界清楚,仅少数呈中等或不均匀强化。基底节区GE则有其较为独特的影像学特征:肿瘤体积较大,但占位效应不明显、瘤旁水肿较轻,多伴有同侧外侧裂区大脑皮层萎缩。增强扫描时表现为不规则花环样强化或斑点样强化。Nagata认为引起外侧裂区大脑皮质萎缩的机理在于Wsllerian变性:肿瘤浸润和毁坏了脑的白质,尤其是内囊的神经纤维所致。

TM据报道,用免疫组织化学方法测定,75~100%的GE患者PLAP阳性。若β-HCG﹤50IU/L、AFP﹥20ng/ml、PLAP阳性则应考虑为纯生殖细胞瘤。

CT平扫为结节状、分叶状或形态不规则。密度不均,通常表现为实性、囊性、钙化、骨化并存,尤以多囊者多见。强化表现为实体部分显著强化但极不均匀、囊壁可呈多环状强化。尽管良、恶性畸胎瘤CT很难区分,但一般而言,后者实体部分较大,囊变部分、钙化以及脂肪成分相对较少,且常见瘤周水肿。

MRT1、T2皆表现为信号极为混杂,无论实体还是囊壁都强化明显,边界尚清,形态以结节状、分叶状多见。若脑室内出现流动的油脂信号则可确诊本病。若伴瘤周水肿则提示恶性畸胎瘤。

TMCEA可轻度或中度升高。未成熟畸胎瘤和含有该成分的混合型GCT患者AFP明显升高。

CT平扫表现为或低密度或高密度抑或混杂密度的不规则实体性肿瘤、无囊变,伴有不同程度的瘤周水肿,部分病例可混有畸胎瘤成分。

MRI肿瘤T1WI为等或低信号,T2WI为不均匀的高信号,注药后有明显不均匀强化。

TM在此型肿瘤的诊断、治疗中具有非常重要的意义,有时甚至比病理更为可靠,因为病理取材不全还容易漏诊。内胚窦瘤或混合性生殖细胞肿瘤含有内胚窦瘤成分的患者AFP阳性,如血清AFP>1000ng/ml则可确诊。CEA可轻度或中度升高。

4.胚胎癌

MRIT1WI为等信号,T2WI为等或高信号,注药后明显强化,个别病例有囊变。

TM50%胚胎癌患者血清β-HCG升高;CEA可轻度或中度升高;AFP在胚胎癌和含该成分的混合型颅内生殖细胞肿瘤患者可轻度或中度升高。

5.绒毛膜上皮癌

与其他颅内生殖细胞肿瘤不同,绒毛膜上皮癌影像学表现和TM表达均有其特点:

与其他颅内生殖细胞肿瘤不同,绒毛膜上皮癌影像学表现和TM表达均有其特点:

MRI平扫T1WI等或稍高或混杂信号,为瘤内不同时期亚急性出血所致,肿瘤强化明显。

TM100%的绒毛膜上皮癌患者血清β-HCG升高,β-HCG增高可提示肿瘤为绒癌或混合性生殖细胞肿瘤含有绒癌成分,如β-HCG>1000mlU/ml几乎可以肯定为绒癌或含有绒癌成分的混合性生殖细胞肿瘤。CEA可轻度或中度升高。

脑脊液细胞学检查除良性畸胎瘤外,颅内生殖细胞肿瘤均易发生脑脊液种植播散,部分患者的脑脊液中可以找到脱落的肿瘤细胞,诊断意义重大,但临床检出率不高。

诊断

颅内生殖细胞肿瘤主要发生在鞍上区、基底节区和松果体区等中线区域,不同病理亚型的肿瘤在年龄、性别比例、部位分布、病程长短、临床表现及影像学特征等方面各有其特点。据此,可以作出初步诊断,但尚不足以区分GCT和其他肿瘤抑或GE和NGGCTs,最终确诊尚须依赖肿瘤标志物(TM)水平检测、脑脊液细胞学检查和(或)活体组织检查。

鉴别诊断

治疗

1.肿瘤切除术:近年来普遍应用了CT及显微外科技术,彻底切除生殖细胞瘤已成为可能。目前常用的手术入路及其选择原则为:

1)经顶枕部经胼胝体入路:适用于第三脑室后部的生殖细胞瘤。一般做右侧顶枕较大的骨瓣,内缘达矢状窦旁。

2)经幕下小脑上入路:适用于肿瘤位于四叠体池或其下方者。病人可采坐位、侧卧或俯卧位。行颅后窝正中切口。

3)经枕部小脑幕入路:肿瘤位于四叠体上方时可采用此入路。术中骨窗要能暴露矢状窦及横窦的边缘。

4)经侧脑室三角区入路:主要用于肿瘤向一侧大脑半球生长时。术后常有同向偏盲。

值得注意的是任何入路均应注意保护好大脑深静脉,肿瘤应分块切除,术中应避免损伤瘤周的脑组织。目前生殖细胞瘤的手术原则是尽可能地彻底切除,术后放射治疗,或先行分流手术,然后再行肿瘤部分切除(一概要求完全切除,实际上是不可能的)。是否适于全切除,首先取决于肿瘤的组织学结构,其次是肿瘤扩展部位。小的和中等大小的生殖细胞瘤有时可以全切,术后死亡率较高。

2.脑脊液分流术:鉴于肿瘤全切除困难,术后死亡率高,即使肿瘤全切除后,仍难免复发。因此,有人主张采用脑脊液分流术加术后放疗。以往多采用侧脑室-枕大池分流术或第三脑室造瘘术。近年来多采用带活瓣装置行脑室-心房或脑室-腹腔分流术。分流术的目的是为了解除梗阻性脑积水,术后辅以放疗。有人主张所有病人不管是否行全切术,如有颅内压增高,肿瘤切除前2周,尤其是肿瘤部分切除者均应行脑脊液分流术。由于生殖细胞瘤极易脱落沿脑脊液播散,故已有分流术后发生腹腔或全身转移的报道。

3.立体定向活检术:可在CT导向下行立体定向活检术,明确病理诊断,为下一步治疗提供资料。

4.术后放疗及化疗:生殖细胞瘤对放射线极为敏感。术后辅以放疗可获稳定的疗效。但体积较大的肿瘤可以复发,对此类病人应加大照射剂量和扩大照射野。由于生殖细胞瘤发生蛛网膜下腔及脊髓种植的转移率达3%~57%,故多数学者认为不管脑和脊髓有无转移,均应常规行全脑和脊髓放疗。一般一个疗程的剂量为40~60Gy,照射野大约为60~100cm2,整个脊髓的放疗剂量为20~30Gy。1岁以内小儿剂量为成人的50%,5岁儿童为成人剂量的75%,8岁以上与成人剂量相同。放疗可引起放射性脑坏死及肿瘤周围瘢痕形成的粘连,尽管如此也有人主张术前应照射20~30Gy的剂量,以减少肿瘤的血液循环和切除肿瘤时的出血。生殖细胞瘤化学治疗已有不少研究。常用的化疗药物有亚硝脲类、长春新碱、环己亚胺、放线菌素、甲氨蝶呤(氨甲喋呤)、博莱霉素、顺氯胺铂等。有不少学者采用不同的化疗药物对生殖细胞瘤进行治疗,均获一定疗效,故认为生殖细胞瘤对某些化疗药物是敏感的,可将联合化疗作为术后的一种辅助治疗。

预后

由于治疗理念的革新,综合治疗方案的改进,GE生存率有很大提高,其5年、10年生存率分别为96%、93%。但NGGCT不然,除良性畸胎瘤5年、10年生存率均为93%外,其他恶性NGGCT的预后远较GE差,其3年生存率分别为:恶性畸胎瘤50%、胚胎癌20%、内胚窦肿瘤33%、绒毛膜上皮癌几乎全在1年内死亡。种植播散是影响GE生存质量的主要原因。据报道,GE复发率为6%~40%,脊髓转移的发生率为10%~15%,生殖细胞瘤合并STGC比单纯生殖细胞瘤更易复发。

预防

1、避免有害物质侵袭(促癌因素) 就是能够帮助我们避免或尽可能少接触有害物质。

肿瘤发生的一些相关因素在发病前进行预防,很多癌症在它们形成以前是能够预防的,1988年美国的一份报告详细比较了国际上恶性肿瘤相关情况,提出许多已知的恶性肿瘤其外部因素原则上是可以预防的,即大约80%的恶性肿瘤是可以通过简单的生活方式改变而预防,继续追溯,1969年Higginson医生所作的研究总结出90%的恶性肿瘤是由环境因素造成的,“环境因素”,“生活方式”即是指我们呼吸的空气,喝的水,选择制作的食品,活动的习惯和社会关系等。

2、提高机体抵御肿瘤的免疫力:能够帮助提高和加强机体免疫系统与肿瘤斗争。

我们目前所面临的肿瘤防治工作重点应首先关注和改善那些与我们生活密切相关的因素,例如戒烟,合理饮食,有规律锻炼和减少体重,任何人只要遵守这些简单,合理的生活方式常识就能减少患癌的机会。

提高免疫系统功能最重要的是:饮食,锻炼和控制烦恼,健康的生活方式选择可帮助我们远离癌症,保持良好的情绪状态和适宜的体育锻炼可以使身体的免疫系统处于最佳状态,对预防肿瘤和预防其他疾病的发生同样有好处,另外有研究显示适当活动不仅增强人体免疫系统,而且通过增加人体肠道系统蠕动而降低结肠癌的发病率,在这里我们主要认识饮食在预防肿瘤发生方面的一些问题。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。