颅内转移瘤

疾病介绍

近年来由于诊断技术的提高,对恶性肿瘤采用综合治疗,使颅腔外其他脏器原发性肿瘤的治愈率和缓解率显著提高,可是颅内转移瘤发生率和致死率仍较高。因此,提高对本病的认识,及时而有效地诊治病人具有重要的意义。

颅内转移瘤的发生率,因不同时期、不同人群、不同检查方法等而差别颇大。临床报道的发生率在50年代以前为3.5%~4.2%,随着诊断方法改进和人类寿命的延长,癌症病人的生存率得到增加,颅内转移瘤的发生率也相应增加。现在一般估计颅内转移瘤的发生率为20%~40%。在各种肿瘤中,肺癌、胃肠道癌、乳腺癌致死数和发生颅内、脑内转移数最多,但是以每种肿瘤发生颅内和脑内转移的频率看,则依次为黑色素瘤、乳腺癌和肺癌最常见。

与全身癌肿一样,颅内转移瘤好发于40岁~60岁,约占2/3。儿童的颅内转移瘤异于成人,其实体性肿瘤的颅内转移率仅为成人的1/4~1/2,好发颅内转移的原发肿瘤依次为白血病、淋巴瘤、骨源性肿瘤、横纹肌或平滑肌肉瘤、类癌瘤、肾肉瘤、卵巢癌等。男性多见于女性,性别之比为2.1:1。

转移途径

血行播散和直接浸润是两条主要的颅内转移途径,淋巴转移和脑脊液转移较少见。

直接浸润

头颅外围和临近器官、组织,如眼、耳、鼻咽、副鼻窦、头面、颈部软组织等均为原发和继发肿瘤的好发部位,常见有鼻咽癌、视网膜母细胞瘤、颈静脉球瘤,他们可直接浸润破坏颅骨、硬脑膜,或经颅底的孔隙达脑外表面的实质。颅底孔隙中的神经和血管周围,结构疏松,易于肿瘤细胞侵入,有的孔隙不仅其骨膜与硬脑膜相续,而且与蛛网膜下腔相通,如眼和眼眶。肿瘤细胞侵入颅内后,或在蛛网膜下腔随脑脊液广泛播散,或深入脑内的大血管周围间隙侵入脑实质。

血液转移

大多数肿瘤细胞向脑内转移是通过血液途径,其中最多是通过动脉系统,少数肿瘤可通过椎静脉系统(Batson’s plexus)向颅内转移。原发肿瘤生长到一定体积后,新生血管长入,肿瘤细胞侵润小血管,多为静脉,随血液回流至心脏,再经颈动脉和椎动脉系统向颅内播散。常见经血液转移的原发肿瘤为肺癌(12.66%)、乳腺癌(16.96%)、绒毛膜上皮癌(8%)、黑色素瘤(7.98%)、消化道癌(7.68%)、肾癌(7.66%)、其他(12%)和不明者(12.06%)。肉瘤脑转移少见,只占7%,这与肉瘤和癌的发生率之比为1:10有关。在淋巴造血系统肿瘤中,以白血病较多见,其颅内转移率与肺癌相近。

一些脑和脊髓肿瘤尤其是室管膜瘤和分化较差的胶质瘤,可沿蛛网膜下腔播散而种植,常发生在肿瘤切除术后或活检术后。头颅外围和临近部位的恶性肿瘤可借颅腔周围的淋巴间隙进入脑脊液或椎静脉丛,进一步发生颅内转移。

病理生理

分布及部位

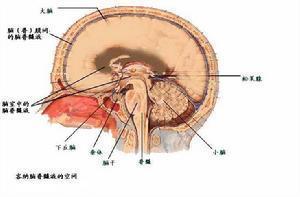

转移灶在脑内的分布与脑血管的解剖特征有关。由于脑血管在脑灰白质交界处突然变细,阻止癌细胞栓子进一步向前移动,因此转移灶多位于灰白质交界处,并且常位于脑内大血管分布的交界区,即所谓的分水岭区(Watershed area)。另外,转移灶的分布部位与中枢神经系统各分区的体积和血液供应有关,许多研究发现约80%~85%的转移灶分布在大脑半球,10%~15%分布在小脑半球,约5%位于脑干。除以上最常见的脑内转移外,转移灶还可以分布在颅神经、脑内大血管、硬脑膜、静脉窦及颅骨内板等处。

1.颅骨和硬脑膜:原发肿瘤多为前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、黑色素瘤、神经母细胞瘤、骨肉瘤等。从外科角度,这些转移不如脑实质转移重要,可是若上矢状窦、横窦受压或颅神经受累,将引起明显症状。

2.软脑膜和蛛网膜:又称脑膜转移或癌性脑膜炎,虽然所有恶性肿瘤均可发生此种转移,但是它较脑转移少见,尸检发现率为8%。多见于急性白血病、非何杰金淋巴瘤、乳腺癌、肺癌和黑色素瘤。血源是主要播散途径,也可由脑转移(常见乳腺癌)引起脑膜播散。因此基底池、侧裂池前部为好发部位。表现为蛛网膜增厚、呈灰白色不透明,播散有瘤结节和点状出血,软脑膜纤维变性、癌细胞和炎症细胞浸润。脉络膜丛和脑室壁上可有肿瘤沉着。

3.脑实质:为常见的颅内转移途径,发生率为16%~18%。常见原发肿瘤来自肺、绒毛膜上皮、乳腺、胃肠道、肾和黑色素瘤。可单发或多发。转移灶可分布于脑的任何部位,由于主要通过动脉播散,癌栓易在动脉(特别是大脑中动脉)末梢滞留,因此幕上(5/6)的脑转移瘤较幕下(1/6)的多见。幕上以额、顶和颞叶多见,占70%以上,幕下以小脑半球多见。其他少见部位有基底节、下丘脑、垂体、脑干、脉络膜丛、松果体、第四脑室、半月神经节、视或嗅神经等。更少见是转移瘤种植于颅内原发肿瘤上,如脑膜瘤、听神经瘤、垂体瘤、血管瘤和星形胶质细胞瘤等。当脑转移瘤增大后,有时可与颅骨和硬脑膜粘连,甚至侵入这些组织。转移瘤也可靠近脑室或突入脑室内,脉络膜丛受累而增厚,变粗而硬,呈块状,并可阻塞脑室。

转移灶数目

按转移瘤的数目和分布可分单发性、多发性和弥漫性三种,大部分脑转移瘤是多发的,单个转移灶较少见,弥漫性更少见。过去的研究发现约50%脑转移瘤是多发的,近期研究发现,由于使用了高分辨率CT、MR等先进检查手段,约70%~80%脑转移瘤病例被发现为多发的。形成转移灶数目不一的原因可能与原发肿瘤性质有关,但目前详细机制不清,单个转移灶常见于结肠癌、乳腺癌、肾癌,多发转移灶最常见于肺癌和恶性黑色素瘤。近年来有人从治疗的角度对单个脑转移瘤又分为以下两种情况:单纯性脑转移瘤(single brain metastasis)和孤立性脑转移瘤(solitary brain metastasis),前者指已经发现明显的单个脑部转移灶,脑部以外其他部位未发现转移,后者是一种少见的情况,指脑部病灶是目前身体发现的唯一病灶。弥漫性转移瘤又分脑膜转移和弥漫脑浸润两型。

大体表现

可分皮质结节、脑膜皮质、粟粒和颅神经四型,前两型适合手术治疗。

1.皮质结节型:最常见。呈圆形、结节状,有时呈楔形,尖端指向脑室,底与脑平面平行,大小不一,但边界多清楚。小者则需借助显微镜才看清,大者直径达数厘米,重达60克以上。瘤质地可坚实或坏死、出血、囊变,切面呈灰白色或灰红色。绒毛膜上皮癌则为特有的紫红色,瘤中央常软化或坏死。囊液可似脓液或呈半透明草黄色液体或粘液状,量达70ml,遇空气易凝固。肿瘤附近脑水肿或肿胀严重,水肿程度与肿瘤大小不成比例为其特点。

2.脑膜皮质型:又称假脑膜瘤型,肿瘤位于脑表面,与脑膜粘连,可是肿瘤与脑皮质和脑膜易分离,颅骨多不受累,这有别于颅骨转移伴硬脑膜粘连。肿瘤表面凹凸不平,切面呈猪油状或坏死。少数呈扁平状,位两大脑突面。

镜下表现

脑转移瘤的组织学形态同原发癌,即最多见为腺癌,其次是绒毛膜上皮癌、鳞状上皮癌,再其次为乳头状癌、黑色素瘤、淋巴上皮癌、肾上腺癌、淋巴细胞肉瘤、纤维肉瘤等。可是,有时转移瘤较原发瘤分化更好或更差,因此单纯依靠组织学检查来统计原发灶不是十分可靠,而且约有1/3病例肿瘤的组织学形态不能归类。

镜下观察脑转移瘤的边界不象肉眼所见那样清晰,相反可见瘤细胞呈条索状或团块状侵入周围脑组织内,或沿血管周围间隙伸到远方。转移瘤四周脑组织反应明显,血管扩张、充血,星形细胞和小胶质细胞增生。肿瘤出血时,血管周围可有淋巴细胞集聚。

临床表现

起病方式

1.急性起病:占40%~60%。首发症状分别为癫痫(12%~20%)、卒中(10%)、蛛网膜下腔出血(1%)、感觉异常(10%)、语言障碍(1%)、动眼神经麻痹(2%)、以及舞蹈样手足徐动、尿崩、眩晕等。

疾病病程

1.急性进展:约占46.6%。常卒中样起病,在1~2天内迅速昏迷和偏瘫,病情进展恶化,病程一般不超过2周,多见于绒毛膜上皮癌、黑色素瘤脑转移伴出血、多发性脑转移瘤、癌栓塞或脑血管急性受压以及转移灶位于重要功能区。

2.中间缓解期:约占21.4%。即急性起病后经过一段时间的缓解期,颅内占位症状复出并进行性加重。其原因可能是癌栓塞引起急性起病后由于血管运动障碍逐步减轻或出血吸收,临床表现逐步得到缓解,以后由于肿瘤体积增大和伴随的脑水肿使症状再次加重。中间缓解期一般为一周至数周,个别可长达4年或8年。少数病人可表现为TIA样发作,历时数周或数月。

疾病症状

脑转移瘤的临床表现类似于其他颅内占位性病变,可归结为⒈颅内压升高症状;⒉局灶性症状和体征;⒊精神症状;⒋脑膜刺激症。临床表现因转移灶出现的时间、病变部位、数目等因素而不同。有的病人在发现原发肿瘤的同时即可出现脑转移瘤的症状,但常见的是脑转移瘤的症状迟于原发肿瘤。

1. 颅内压升高症状:头痛为最常见的症状,也是多数病人的早期症状,常出现于晨间,开始为局限性头痛,多位于病变侧(与脑转移瘤累及硬脑膜有关),以后发展为弥漫性头痛(与脑水肿和癌肿毒性反应有关),此时头痛剧烈并呈持续性,伴恶心呕吐。在病变晚期,病人呈恶液质时,头痛反而减轻。由于脑转移瘤引起的颅内压增高发展迅速,因此头痛和伴随的智力改变、脑膜刺激征明显,而视神经乳头水肿、颅骨的颅高压变化不明显。

2. 常见体征:根据脑转移瘤所在的部位和病灶的多少,可出现不同的体征。常见有偏瘫、偏身感觉障碍、失语、颅神经麻痹、小脑体征、脑膜刺激征、视神经乳头水肿等。体征与症状的出现并不同步,往往前者晚于后者,定位体征多数在头痛等颅高压症状出现后的数天至数周始出现。对侧肢体无力的发生率仅次于头痛,居第二位。

3. 神经、精神症状:见于1/5~2/3病人,特别见于额叶和脑膜弥漫转移者,可为首发症状。表现为可萨可夫综合征、痴呆、攻击行为等。65%患者会出现智能和认知障碍。

4. 脑膜刺激征:多见于弥漫性脑转移瘤的病人,尤其是脑膜转移和室管膜转移者。有

5. 癫痫:各种发作形式均可出现,见于约40%的病人,以全面性强直阵挛发作和局灶性癫痫多见。早期出现的局灶性癫痫具有定位意义,如局灶性运动性癫痫往往提示病灶位于运动区,局灶性感觉发作提示病变累及感觉区。局灶性癫痫可连续发作,随病情发展,部分病人表现全面性强直阵挛发作,肢体无力。多发性脑转移易于发生癫痫发作,但能否根据发作的多形式推测病灶的多发性,尚有不同意见。

单发或多发转移

单发脑转移瘤的表现同一般原发性脑瘤,以颅高压征和局灶征为主要表现。多发脑转移瘤则一般发展迅速,颅高压征显著,病人一般情况差,早期出现恶液质。按转移灶所在部位可分下列三型:

1.全部转移灶在幕上:局灶症状可表现⑴某一转移灶的局灶症状很明显地发展(如偏瘫、失语),其他转移灶的症状始终被掩盖;⑵不同转移灶的局灶症状先后相继出现;⑶所有转移灶都位于同一侧大脑半球且相距很近,犹如一个单发病灶,引起相同症状。

2.转移灶分布在幕上和幕下:有大脑和小脑的症状和体征,伴阻塞性脑积水。

3.脑膜弥漫转移:精神症状明显,且有脑膜刺激征、脑积水征、四肢反射迟钝,有时有剧烈神经根痛和多颅神经麻痹症状。

诊断鉴别

随着新的检查手段不断出现,脑转移瘤的正确诊断率在不断提高,尽管目前CT和MR已成为诊断脑转移瘤的主要手段,但是详细的询问病史和必要的鉴别诊断对作出正确诊断仍不乏重要意义。

诊断依据

脑转移瘤的临床表现很像脑原发肿瘤,但如有以下情况应怀疑脑转移瘤:⒈年龄大于40岁,有嗜烟史;⒉病程中有缓解期;⒊有系统肿瘤史;⒋症状性癫痫伴消瘦或出现发展迅速的肢体无力。

单发还是多发性脑转移瘤的判断,这对治疗方法的选择很重要。出现以下情况多提示多发脑转移瘤:⒈起病快,病程短;⒉全身情况差,有恶液质;⒊临床表现广泛而复杂,不能用单一病灶解释;⒋头痛与颅高压的其他表现不一致;⒌精神症状明显,且出现早。一般讲,多发性脑转移瘤的诊断并不困难,若系统癌肿患者发现脑多发病灶,则脑转移瘤诊断多能成立,而对单发性脑转移瘤的诊断必须仔细,尚要进行必要的鉴别诊断和辅助检查。

另外,在诊断脑转移瘤的同时还应注意转移灶的分布部位、神经功能状况、脑外其他部位的转移情况等,这有帮助于选择治疗和判断预后。

辅助检查

1.头部磁共振(MRI)检查:目前高分辨率MRI和第3代CT能发现直径≤5mm的肿瘤,由于MRI的3D成像优点可显示CT难以发现的小转移瘤、脑膜转移瘤、小脑及脑干的转移瘤,MRI已作为首选检查。脑转移瘤的MRI信号无特异性,多为T1加权成像为低信号,T2加权成像为高信号,由于转移瘤周围脑水肿明显,因此小转移灶在T1加权成像难以显示,但在T2加权成像则显示清晰。静脉注射顺磁性造影剂(Gd-DTPA)后可提高本病发现率。若基底池、侧裂池、皮质沟回和小脑幕上有强化结节,常提示脑膜转移瘤。一般增强用Gd-DTPA剂量为0.1mmol/Kg,双倍或三倍增强结合延迟扫描能发现直径1~2mm的微瘤,从而使脑转移瘤的早期诊断成为可能。

对脑脊液找到癌细胞的脑膜转移瘤,MRI检查38%可见脊髓或脊神经根播散。

2.计算机断层扫描(CT)检查:目前常在无MRI设备或病人禁忌行MRI检查(体内有心脏起搏器或其它带磁植入物)时,才考虑做CT检查。脑转移瘤CT的典型表现为边界清楚、圆形、低密度肿块,增强后可有不均匀强化,如肿瘤囊变或出血,可出现“环征”,似脓肿,但这种强化环的壁较厚且不规则,有时可见瘤结节。脑转移瘤出血时则呈非钙化性均匀高密度影或高密度影中央伴低密度区(囊变),有时可见液平,增强后呈弥漫性密度增高或环状或结节状增强。转移灶周围脑水肿明显。

脑膜转移时CT平扫表现为脑池、脑沟密度增高和脑积水,也可表现正常,说明该区域受肿瘤浸润而血管通透性增高,增强后则表现为脑池、脑沟弥漫强化和皮质结节性强化 。

全身CT 可发现原发肿瘤和颅外其他转移灶。

3.X线检查:头颅X线检查可有颅内压增高表现,对颅骨转移瘤有一定诊断价值。由

于肺癌是最常见的原发肿瘤,对怀疑脑转移瘤的患者应常规做胸部X线检查,一般胸透的阳性率仅为25%,胸片阳性率为75%,因此胸部X线检查阴性者仍不能排除本病。同样,对有些病人应进行胃肠道、泌尿道和骨骼系统的X线检查。

4.脑脊液检查:是脑膜转移瘤诊断的一种主要方法,对有颅内压升高的病人应在静脉给予脱水剂后小心操作。其应用价值为:⑴寻找肿瘤细胞,需反复多次检查,以提高阳性率(一般阳性率为80%),曾有6次腰穿始发现癌细胞的报告;⑵脑脊液常规和生化异常,见于多数病人,如白细胞增多,糖降低,蛋白质增高,细菌和真菌培养阴性;⑶迄今虽没有诊断本病的特异性生化指标,可是下列一些指标在脑膜转移瘤时可增高:β-葡萄糖醛酸酶(β-GR)、β-微球蛋白、癌胚抗原(CEA)、组织多肽抗原、葡萄糖磷酸异构酶(GPI)、碱性磷酸酶(AKP)、肌酸激酶-BB 等。β-GR和β-微球蛋白在80%的淋巴瘤或脑膜播散者中增高;CEA 和GPI在半数脑膜转移中增高;组织多肽抗原和肌酸激酶-BB在乳癌脑膜转移中大多数增高;AKP在肺癌脑膜转移中增高。⑷绒毛膜促性腺激素测定对绒癌脑转移诊断有价值。

5.CTA 、MRA和DSA:虽然CT和MR在诊断脑转移瘤上已取代脑血管造影,但是,在某些转移瘤如甲状腺癌或肾腺癌转移,为了解肿瘤血供,或者在某些出血性转移灶与其它出血病变鉴别时,CTA 、MRA和DSA有时还是重要检查方法。

6.立体定向穿刺活检:对经以上各种检查仍不能明确诊断者,可行立体定向活检术。对怀疑脑膜转移者,可经枕下小切口暴露枕大孔,取枕大池蛛网膜检查。

7.核素检查:核素成像在转移瘤部位可见放射核素浓集区,但鉴别诊断的意义不大。核素骨扫描可发现有无颅骨转移。正电子断层扫描(PET)有助于鉴别高度和低度恶性肿瘤,也可区分肿瘤复发与放射坏死或术后反应,以及发现脑外转移灶或原发灶。

寻找原发癌肿

由于大多数转移灶是经血液转移至脑的,因此肺是一个产生脑转移灶的重要器官,肺内病灶可原发于肺部或从肺外转移至肺部,其中男性病人以肺癌为主,女性病人以乳腺癌为主。研究发现约60%脑转移瘤病人行胸部影像学检查可发现病灶,因此仔细行胸部体检和必要的影像学检查对发现原发癌肿是十分重要的,对女性病人尚需注意对乳腺的检查。

对怀疑是脑转移瘤的病人可行胸片或胸部CT检查(优于MR检查)。对肺部检查阴性的病人,应积极寻找肺外的原发灶,可行腹部CT、B超和全身PET等检查,一部分病人可发现原发灶。但仍有一部分病人经反复系统地检查,仍不能发现原发灶。

疾病治疗

治疗原则

1. 采用综合治疗,重视一般治疗:综合治疗优于单一种治疗,有助于提高疗效,延长生命。重视一般治疗,为手术和放疗等为主的综合治疗提供条件。

4. 定期随访:定期随访原发癌肿的器官及其他器官,观察原发癌肿和转移灶的治疗情况,并监测新转移灶。若出现新脑转移灶,应根据具体情况进一步选择合适的治疗方案。

常用治疗措施

包括类固醇激素、外科手术、放疗、立体定向放射外科、肿瘤内治疗和化疗等,随着神经外科、放射诊断技术和治疗的进展,颅内转移瘤的疗效和预后均有改善,手术后1年生存率由14%~21%,提高到22%~31%,如果术后加以放疗和/或化疗,1年生存率可达38%~45%。近年来,在以大量循证医学为依据的各类治疗指南中,强调应根据每个病人的具体情况选择理想的治疗措施(图-1),目前,手术结合术后放疗的观点已被众多人接受,联合治疗已展示了可喜的治疗前景。但应看到这些治疗只不过是一种姑息疗法,仅约8%~10%找不到原发肿瘤者可获得根治。

1. 类固醇激素(Corticosteriods)

主要作用为减轻肿瘤引起的脑白质水肿,减少脑血管通透性,抑制或减轻手术、放疗和化疗后的脑水肿,少数病灶可缩小。对晚期病人或其他姑息疗法无效时,类固醇激素不仅可使病人对这些疗法(如放疗)变得敏感,而且可使头痛减轻,从而延长病人的生命和减轻其痛苦。可单独使用,也可与其他疗法合用,一般提倡早期使用,即一旦发现脑转移瘤就应开始给药。常用地塞米松,也可用其他类固醇激素。地塞米松首剂10mg,以后改为4mg每6h~8h一次,有些病人可能需要更大剂量。首剂后6h~24h显效,3d~7d达最大作用,病人症状常得到改善,生命得以延长,一般讲单用激素治疗的病人,其平均生存期为2月。若治疗后病情稳定,则考虑停药,停药宜在数周内缓慢进行,对不能耐受者,应继续给予最低的有效剂量。

2. 外科手术(Surgery)

(1) 手术适应证:对原发肿瘤和(或)颅外其他部位转移瘤已得到控制或预测能生存较长时间,具有以下条件的脑转移瘤患者,可考虑手术:①单发脑转移瘤位于可手术部位,约占脑转移瘤的20%~25%;②位于可手术部位的多发脑转移瘤,尤其当它们对放疗或化疗不敏感(如黑色素瘤、肾癌),或病灶太大不适于行立体定向放射外科治疗(直径>3.5cm);③对放疗敏感的多发脑转移瘤中,有危及生命的较大肿瘤,可先切除较大肿瘤,再作放疗;④与颅内其他病变(如脑膜瘤、脓肿、血肿等)鉴别诊断困难;⑤伴有危及生命的颅内出血;⑥有恶痛症状需放置Ommaya储液囊,作鞘内或脑室内注射化疗药物或鸦片制剂;⑦伴脑积水需作分流手术。

(2) 手术疗效:由于多数脑转移瘤位置表浅,血供不丰富,容易切除,特别是在使用显微外科技术、激光、超声震荡吸引系统(CUSA)、立体定向和神经导航设备的情况下,全切肿瘤并不困难,并且一般不会增加术后神经功能障碍,从而为术后进行其它治疗创造了必要的条件。脑转移瘤的标准手术死亡率是指术后1个月的死亡率,已从60年代的25%~48%下降到 11%~21%(Black,1979年)和5%~10%(Galicich,1985年、1996 年)。手术死亡率一般与手术本身关系不大,而与术前病人全身状况和神经功能障碍有关。许多回顾性研究证明单纯外科手术后的生存率高于单纯放疗,若术后结合放疗,则生存率明显提高,Patchell等通过前瞻性随机对照研究的方法观察48例脑转移瘤的治疗情况,发现手术+放疗组的生存率明显高于单纯放疗组,分别为40周和15周。也有研究发现,即使是多发脑转移瘤,手术全切亦可取得与单发脑转移瘤相似的治疗效果(平均生存时间为14月),而部分切除的多发脑转移瘤平均生存时间则为6月。由于脑转移瘤是系统肿瘤发展的晚期,获得长期生存者仍较少。术后复发常见于病灶部分切除者,可发生于手术部位,也可因操作因素使其种植于远隔部位,但有时即使病灶全切(手术野边界活检阴性,术后神经影像学检查未见残留)也可复发。

3. 常规放射治疗(Radiotherapy)

对脑转移瘤的放疗还存在许多争议,如全脑放疗还是局部放疗,病灶全切后是否需要行放疗以及放射剂量等。一部分回顾性研究证实,手术+术后放疗并不能减少复发和延长生存时间,另一部分研究则得出相反的结论。目前多数学者认为,虽然外科手术在脑转移瘤的治疗中占有重要地位, 由于大部分脑转移瘤是多发的,手术切除每一个转移灶甚至尚未发现的病灶无疑是不可能的,术后仍要放疗。因此放疗适应于多数病人,是仅次于外科治疗的另一种常用手段。适应证有:⑴脑转移瘤术后;⑵对放疗敏感的肿瘤,如小细胞肺癌、淋巴瘤、乳腺癌;⑶对放疗较不敏感的肿瘤,如非小细胞肺癌、肾上腺肿瘤、恶性黑色素瘤。

最常使用的是全脑放疗。由于脑部CT和MRI检查与尸检结果相似,即CT及MRI不能发现的脑转移瘤还是少见的,加上全脑放疗可引起痴呆等并发症,因此也有人主张局部放疗。近年来,更多单位使用调强适形放疗设备,在全脑放疗30-40Gy后,局部加量10-20Gy。

放疗使用的剂量计划各家不一。由于放疗可引起早期(发生于放疗开始后的数天内,如头痛、恶心、呕吐、发烧等)和晚期(如痴呆、共济失调等)放射反应,已不主张使用大剂量的放疗方案,一般主张行分次放疗,总剂量不大于50GY,每天小于2GY,于1月内完成。单次大剂量的方案已逐步被否认。

近年来,研究发现瘤周细胞对放疗敏感,肿瘤核心区细胞因处于缺氧状态而对射线不敏感,使用放疗增效剂可增加缺氧细胞对射线的敏感性,从而提高治疗效果。非小细胞肺癌颅内转移瘤全脑放射治疗时,可选用莫特沙芬(motexafin),对乳腺癌颅内转移瘤患者全脑放射治疗过程中加用放射治疗增敏药物efaproxiral。

许多临床资料证实,单纯放疗本身可延长脑转移瘤病人的平均生存时间4-6月,对个别病人可延长生存时间12-24月,若结合激素等治疗效果更好。近期的随机对照研究发现,单一病灶手术切除后或放射外科治疗后结合全脑放疗显著提高生存率。对少于4个转移灶的患者,放射外科治疗后结合全脑放疗可显著提高颅内病灶的控制率。良好的放疗效果常与下列因素有关:⑴ KPS(Karnofsky Performance Scale)≥70%;⑵未发现原发肿瘤或其已得到控制;⑶病人年龄<60岁;⑷仅有脑部转移。

4. 立体定向放射外科(Stereotatic Radiosurgery)

是近年来发展起来的一种治疗手段,包括伽玛刀、直线加速器放射外科(X刀和射波刀或赛博刀)、粒子束刀(质子刀和重粒子治疗),其中以伽玛刀应用较多。伽玛刀治疗脑转移瘤与普通放疗的原理不同,前者是通过一次性大剂量射线达到病变组织并损毁之,后者则主要依靠组织对射线的敏感程度,通过射线达到抑制肿瘤生长的目的。伽玛刀在治疗脑转移瘤上有较广的适应证,近年来应用放射外科治疗脑转移瘤有增加趋势,对小的单发脑转移瘤,甚至有取代外科手术的可能。但是,对体积较大的脑转移瘤(直径>3.5cm),伴有明显占位征或出血者,外科手术仍应首选。资料证实,伽玛刀治疗脑转移瘤的局部控制率为80%~90%,平均生存时间为8月~11月,对单个脑转移瘤,其治疗效果与手术+全脑放疗相似。Adler治疗33例,共52个转移灶,其中27例曾行常规放疗,随访5. 5月,发现局部控制率为81%,KPS评分:改善为21%、无变化49%、减退30%。华山医院神经外科在1993年10月到1995年12月间,应用伽玛刀治疗206例脑转移瘤病人(501个病灶),年龄28岁~78岁(平均57岁),男女之比为2.7:1,单病灶占48%,3个病灶以上者占33%。平均剂量中心为41±8Gy(11Gy~70Gy),周边为22±4Gy(10Gy~53Gy)。伽玛刀治疗前或后,20%病人接受全脑常规放疗,51%接受化疗,33%接受原发肿瘤外科治疗。并随访24月~39月,结果显示:肿瘤的局部控制率为93%,原位复发率为1%,平均生存时间为8.5月。虽然手术+术后放疗在治疗单个脑转移瘤的效果已被肯定,但伽玛刀治疗因其创伤小、住院时间短等优点逐步被病人所接受。伽玛刀术后可能出现的主要并发症是脑水肿的加重(与容积效应和治疗剂量有关),经脱水和激素等治疗往往可以控制。同手术一样,伽玛刀并不能预防颅内出现新的转移灶,为此,有人主张于伽玛刀术后辅以20GY~30GY的全脑放疗。射波刀(Cyber Knife)是一种新型放射外科手段,因其可以采用分次治疗的方法,常用来治疗某些较大肿瘤,且肿瘤内的剂量差异较小,对某些重要部位如脑干内肿瘤可提高照射肿瘤的剂量,且术后不良反应轻(图-2)。

5. 化疗(Chemotherapy)和分子靶向治疗(Targeted Molecular Therapy)

过去认为化疗对脑转移瘤无效的概念,近来被新的研究成果所动摇。现在认为下列脑转移瘤适于化疗,特别是与手术或放疗联合应用时:生殖细胞瘤、小细胞肺癌、某些乳腺癌、黑色素瘤和淋巴瘤等。

目前尚无特异的药物。一般讲,所选择的敏感药物,应具有同时兼顾脑和系统肿瘤,又具有易于通过血脑屏障的特点。如:新型口服喜树碱类药物(gimatecan)、抗叶酸药物(培美曲塞, premetrexed)和微管稳定药(帕土匹龙, patupilone)用于非小细胞肺癌颅内转移瘤患者。对乳腺癌颅内转移瘤有效的药物有环磷酰胺(CTX)、氟尿嘧啶(FU)、甲氨蝶呤(MTX)、长春新碱(vincristine)、顺铂(DDP)和依托泊苷(etoposide)。新型烷化剂替莫唑胺(TMZ)与福莫司汀联用或联合全脑放射治疗,被认为是治疗黑色素瘤脑转移的最有效方案。

对脑膜转移者,可鞘内或脑内给药,特别是后者。可于头皮下埋入Ommaya储液囊再经皮穿刺此囊,可把药物注入侧脑室内,此方法具有下列优点:⑴操作方便;⑵药物容易且可靠地分布于脑室和蛛网膜下腔;⑶药物浓度高。常用药物有:氨甲喋啶每次7mg/m2,加注射用水2ml,首周内2次,以后视病人反应和脑脊液情况每6周一次,或用阿糖胞苷每次35 mg/m2,加生理盐水2ml ,方法同上。全身可配合口服甲酰四氢叶酸,每次9mg,每日2次,共4天。

随着对恶性肿瘤转移和复发机制的深入研究,分子靶向药物在治疗颅内转移瘤的作用日益受到重视。一批作用于不同分子水平的药物被不断研发并用于临床,如:表皮生长因子受体(EGFR)抑制剂(gefitinib和erlotinib);血管内皮生长因子(VEGF)抑制剂贝伐单抗(bevacizumab)、血管内皮生长因子融合蛋白、索拉非尼(sorafenib)和舒尼替尼(sunitinib,小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂),以及enzastaurin (蛋白激酶C抑制剂)、表皮生长因子受体和 HER-2酪氨酸激酶双重抑制剂拉帕替尼(lapatinib)等靶向制剂。分子靶向药物需与经典药物联合使用。虽然疗效仍有争议,但已经初显可喜的治疗前景。

6. 组织间近距离治疗(Interstitial Brachytherapy)

作为一种辅助治疗,常在病灶无法切除或已接受最大剂量的放疗后可考虑使用。通过立体定向的方法或术中直接将放射性物质、化学药物等植入转移灶内,使肿瘤内部得到较高的治疗浓度,而瘤周的正常组织很少受到影响,从而达到治疗目的。Prados等报道一组病例,在系统肿瘤控制后给予组织间照射,平均生存时间为80周。对治疗后出现的放射性坏死,可结合灌注MR或PET与复发进行鉴别。

出现复发性脑转移瘤往往是病情恶化的标志,治疗棘手,一般预后较差。尽管如此,许多学者仍主张积极治疗,并认为凡开始用过的治疗手段,本次均可再用,只是需要根据病人的具体情况作相应地、合理地选择和调整。

常选择普通放疗,有时可能是仅有的一种手段,由于多数病人已经接受过放疗,本次剂量宜减小,一般为15Gy~25Gy,但这种剂量是否有效尚有争议。

对系统肿瘤已得到控制的单个的复发性脑转移瘤仍可选择手术治疗, Sundaresan报道21例手术治疗经验,发现约2/3的病人症状改善,再次术后的平均生存率为9月。

立体定向放射外科也常用于复发性脑转移瘤的治疗,多数病灶得以控制。

疾病预后

有资料显示不治者平均生存期为4周,病人多死于颅高压引起的脑疝和脑干受压。影响脑转移瘤病人生存的因素较多,主要有:⒈全身状况;⒉有否颅外其它部位转移;⒊脑转移的潜伏期,潜伏期长者多有一定的抗病能力,预后较好;⒋病灶全切较部分切除或活检者好;⒌联合治疗较单纯一种治疗好;⒍原发肿瘤的治疗情况;⒎肿瘤的病理性质,非肺癌(乳腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、肾癌、黑色素瘤)脑转移的生存期较肺癌脑转移者长,肺癌中又以未分化癌和腺癌较鳞癌差;8.原发肿瘤的不同分子生物学亚型,如HER-2阳性乳腺癌和EGFR阳性的非小细胞肺癌脑转移的患者预后较差。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 老年人非霍奇金恶性淋巴肿瘤

下一篇 七味通痹口服液