卵巢恶性腹膜间皮瘤

概述

卵巢恶性腹膜间皮瘤是比较罕见的肿瘤,它起源于间皮细胞或间皮下一种比较原始的先驱细胞。可以发生在任何被间皮覆盖的体腔上皮上,其中以胸膜间皮瘤最为常见,腹膜次之,而在心包膜及睾丸鞘膜极少见。恶性腹膜间皮瘤是原发于腹膜的恶性肿瘤,过去曾被称为腹膜癌病。由于其组织结构复杂多样,部分与转移性腺癌的形态学十分相似,诊断比较困难,在女性患者极易误诊为卵巢癌。随着流行病学、组织化学、免疫组化、电镜超微结构的研究,对间皮瘤的实质有了进一步的了解。

病因

恶性间皮瘤与接触石棉有关。间皮瘤的发生和接触石棉粉尘有关。从接触石棉到间皮瘤发病,短不到1年,长可达50年以上,有一个比较长的潜伏期,平均33~43年,故发病年龄以50~70岁多见,男性多于女性,约为2:1,这可能是男性从事职业性石棉接触较多的缘故。间皮瘤的发生还可能与放射性物质、病毒、遗传、个体敏感性及慢性炎症等刺激有关。盆、腹腔恶性肿瘤放射治疗后发生恶性间皮瘤的也有报道,其潜伏期往往比较长。可见间皮瘤的发生与其他肿瘤同样存在多方面的因素。

恶性间皮瘤与接触石棉有关。间皮瘤的发生和接触石棉粉尘有关。从接触石棉到间皮瘤发病,短不到1年,长可达50年以上,有一个比较长的潜伏期,平均33~43年,故发病年龄以50~70岁多见,男性多于女性,约为2:1,这可能是男性从事职业性石棉接触较多的缘故。间皮瘤的发生还可能与放射性物质、病毒、遗传、个体敏感性及慢性炎症等刺激有关。盆、腹腔恶性肿瘤放射治疗后发生恶性间皮瘤的也有报道,其潜伏期往往比较长。可见间皮瘤的发生与其他肿瘤同样存在多方面的因素。

1、接触石棉

(1)接触途径:

职业、环境及石棉工人的家庭成员。

其中最主要的接触是职业。

(2)机制:

石棉纤维吸入呼吸道,通过横膈或血流吸入腹腔,在组织中形成石棉小体,抑制自然杀伤(NK)细胞的活性,诱发间皮增生、非典型增生,甚至引起癌变。

(3)致癌力因素:接触的时间、数量量,石棉纤维的类型、特性、长度,宿主的敏感性。

(4)潜伏期:

平均33~43年。

2、放射性物质、病毒、遗传、个体敏感性及慢性炎症等刺激。

临床表现

最常见的症状是腹胀、腹痛、腹水和腹部包块。绝大多数患者有浆液性或血性腹水,增长迅速,尤其以弥漫型间皮瘤更为多见。腹痛多样,可以是无明确定位的灼热感或隐痛不适,亦可呈剧烈痉挛性腹痛,排尿、排便时加重,常伴有乏力、消瘦、食欲减退等全身症状。个别患者可能产生抗利尿激素、生长激素、促肾上腺激素或胰岛素样物质,可发生低血糖症状等,血小板增多症及血栓栓塞也比较常见。转移和临床分期:此瘤主要沿浆膜和间皮下组织增殖扩展,虽然可以累及腹腔内器官,但常常仅限于表面,很少侵犯深层组织。偶尔肿瘤还可以经横膈直接蔓延至胸腔及纵隔器官。一般认为远处转移的倾向较一般癌瘤小,但在尸检中发现局部浸润和转移亦很常见。局部浸润胃肠道,可侵及黏膜下甚至黏膜层。转移可以通过淋巴和血源发生于任何器官,以肝、肺常见,肾上腺、甲状腺、肾、胰腺和骨次之。

男性患者多于女性,二者之比1.5∶1。

平均发病年龄是49~53岁,年幼患者少见。

二、症状

(1)腹胀

(3)腹部包块。

(4)少数患者初期表现为慢性小肠梗阻。

2、全身症状

(2)可产生抗利尿激素、生长激素、促肾上腺激素或胰岛素样物质,引起发生低血糖症状、血小板增多症及血栓栓塞等。

三、转移

局部浸润胃肠道,可侵及黏膜下甚至黏膜层。

(3)通过淋巴和血源发生于任何器官,以肝、肺常见,其次为肾上腺、甲状腺、肾、胰腺和骨。

四、临床分期

检查鉴别

检查

1、大体检查

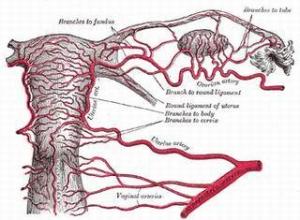

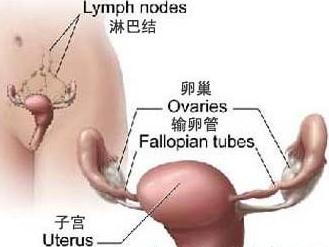

子宫附件大多与周围癌组织粘连,界限不清,术后大体病理及显微镜检查,子宫、卵巢为正常大小,绝经后可萎缩,仅表面有癌结节。

(1)弥漫型

较常见。

特征:

腹膜脏、壁层可见瘤结节,结节边界不清,广基或有长短不一的蒂,可融合成较大的包块(或称母瘤),色暗红或灰白色,质软或脆,触之易脱落。

肝、脾、胰等可被肿瘤包裹,肠管粘连成团,网膜呈饼状,甚至腹腔完全封闭。

(2)局限型

好发部位:上腹部或盆腔。

A.形成大块肿块附着于浆膜脏层

直径可超过10cm,质软而脆或纤维性较硬。

有坏死、出血,对周围组织如肝、脾、胰、胃肠道及后腹膜器官有不同程度的浸润,腹膜脏、壁层还可见散在的小的瘤结节。

2、光镜

间皮细胞具有双向分化。

上皮细胞可呈高柱状、立方或多边形。排列为乳头状、腺管状、索状、片状等。

胞质轻度嗜酸性和呈细颗粒状,常有空泡,胞核增大,有清楚的核膜和核仁,间变明显的瘤细胞奇形怪状,大小不一,多出现多核巨细胞,核分裂象多少不等,一般无明显的基底膜。

多见于儿童。

分化低:细胞短而粗,间质中胶原纤维及网状纤维少或无,核分裂象多少不等。

多见于儿童。

3、电镜

有密集细长的微绒毛,长度与直径比值(LDR)为11.9。

有丰富的张力微丝。

另外有糖原、桥粒、基底膜。

检测酸性和中性黏多糖。

常用方法:

PAS染色、黏液卡红染色:淀粉酶消化后使用,呈阴性。

(2)免疫组化:

抗癌胚抗原抗体染色(CEA):阴性居多。

抗细胞角蛋白抗体染色(Keratin:阳性居多

4、腹水检查

呈血性或浆液纤雏素性,比重高(多数1.020),利凡他(rivalta)试验阳性。

含酸性黏多糖:主要是透明质酸。

细胞学检查或可见大量的非典型、异型间皮细胞或肿瘤细胞,但不能与增生的间皮区别。

其他辅助检查:

5、胃肠造影

(1)外压造成肠管管腔偏心性狭窄,甚至梗阻。

(4)肠黏膜无明显破坏,消化道内见不到占位病变。

6、B超检查

可检查出腹水,盆腔等处大瘤块,腹内肠襻粘连固定,肠壁不规则增厚,以及腹腔内种植。

肿瘤侵犯腹膜:腹膜线呈波浪起伏,提示出现球形小结节、局限性片状增厚或不规则块状物。

7、CT检查

可检查出腹水,腹膜不规则增厚粘连,腹膜结节,大网膜和肠系膜受累,盆腔肿块,胸膜增厚,胸腔积液等

8、血清CA125检测

血清CA125水平全部升高,平均为308kU/L(8~1300kU/L)。

化疗后CA125下降,可作为监测治疗反应的一项指标。

腹腔镜检查:

可直接窥见腹腔内貌、肿瘤的位置、范围及在脏、壁层腹膜、大网膜多处取活检。

鉴别

卵巢黏液囊腺瘤破裂、腹膜种植引起,或阑尾或胰腺囊肿破裂引起。

通过消化内镜、消化道造影、腹盆腔超声和CT、扫描、血AFP以及其他相关肿瘤糖抗原的检测、免疫组织化学检查甚至电镜检查进行鉴别。

1、组化及免疫组化染色PAS、CA125、CEA均阳性。

2、EPSPC诊断标准:

(1)双侧卵巢为正常大小,或良性增大。

(3)显微镜下检查具其中一种情况:

A.卵巢无病变。

D.肿瘤侵及卵巢表面上皮及其下的皮质,体积〈5mmX5mm。

(4)组织类型与细胞学特征与卵巢浆液性乳头状囊腺瘤类似或一致。病理学特征与卵巢乳头状浆液性腺癌相似,以浆液性为主,分化程度不限,大多含砂粒体。正常大小的卵巢癌综合征预后较卵巢上皮性肿瘤差。

好发年龄:40岁以下。

症状:

腹部可有“揉面感”。

腹水细胞学涂片:白细胞增多,以单核细胞为主,抗酸染色或可找到结核菌。

腹水结核菌培养:阳性率为40%。

抗结核治疗有效。

其他

诊断

根据临床表现、X线和超声等检查可以提供肿瘤存在的可能性,但确诊有赖于腹腔镜检、剖腹探查和病理学证实。当组织学不典型,特别是上皮型间皮瘤的形态学酷似转移性腺癌,卵巢外腹膜浆液性乳头状癌以间皮细胞占优势时,传统的光镜检查有时难以区别,需结合免疫组化及电镜超微结构观察才能作出较正确的诊断。

治疗

术前准备:

1、CA125、CEA、AFP、HCG等肿瘤标记物检查。

2、超声波或CT检查。

5、一般性术前检查:

血尿常规,血小板,出凝血时间,心、肝、肺、肾等脏器功能的检查。

6、纠正术前各种并发症。

7、阴道术前擦洗3天。

8、肠道准备:术前半流质2天,流质1天,术前3天口服灭滴灵。

8、充分配血。

1、手术治疗

优点:减少肿瘤负荷,加强效果,而且可缓解症状,暂时控制疾病,减少腹水的产生。

效果:局限型间皮瘤效果颇佳。弥漫型间皮瘤效果一般,较少能彻底清除。

2、放射治疗

是最有效的一种方法。

优点:没有外辐射危险,操作简单。

方法:

手术完成时腹腔内置有可喷洒的多数小洞的尼龙管,术后每6小时用生理盐水冲洗注入管子。

注32P前先注入少量放射性胶体扫描,确保腹腔内分布均匀,然后用3.7×109 Bq(10mci)32P稀释的200~500ml生理盐水中注入,拔除管子,束紧线,让病人左右翻身。

注意事项:

须将有效量涂抹在所有高危及累及的腹膜上,但增加剂量只会增加并发症。

(2)体外照射:

10~14天内完成。

手术恢复后全腹剂量为30Gy(3000rad),注意保护双肾剂量不要超过20Gy(2000rad),

肿瘤最重区域,另加15~20Gy(1500~2000rad)。特点:复发后仍有效。

3、化学治疗

疾病预防

定期筛查,早期诊断、治疗。

术后做好随访。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。