纵隔气肿

疾病概述

流行病学

该症多见于新生儿和婴幼儿文献报道发病率自0.04%~1%不等;成人亦不少见。成人男性发病多于女性。

疾病病因

1.肺泡破裂空气沿肺血管周围鞘膜进入纵隔,常有吸气后屏气,用力剧咳等诱因,见于支气管哮喘、细支气管炎、百日咳等疾病。肺泡破裂引起自发性气胸亦可发生纵隔气肿。

2.在治疗呼吸窘迫征时,应用呼气末正压呼吸,所用的压力过高易引起肺脏气压伤,发生自发性气胸和(或)纵隔气肿。

3.胸部外伤、内窥镜检查或吸入异物等,可引起支气管或食管破裂而发生纵隔气肿。食管痉挛阻塞,常在食管下部8cm处发生纵行撕裂,因该处食管无结缔组织支持。食管破裂常伴发胸腔积液或脓胸。

4.颈部手术,如甲状腺切除术或扁桃体切除术,有时气体可沿颈深筋膜间隙进入纵隔。气管切开术,若皮肤切口过小,气管切口过大,空气逸出易发生纵隔气肿。

发病机制

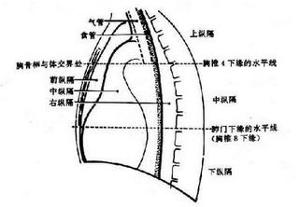

根据纵隔内气体的来源部位可将纵隔气肿的发病机制归纳为以下几类:1.肺泡壁破裂所致的纵隔气肿肺泡壁因肺泡内压急剧上升或因其他疾病而发生损伤破裂即可导致气体由肺泡内进入肺间质,形成间质性肺气肿;气体再沿肺血管周围鞘膜进入纵隔鶒。常因同时有脏层胸膜损伤而合并自发性气胸但亦可见仅有纵隔气肿者。常见原因如用力剧咳或吸气后用力屏气致肺泡内压剧增,哮喘急性发作时气流严重受限致肺泡内压剧增(尤其常见于儿童),机械通气使用不当致气道压过高,张力性气胸时过高的胸腔内压亦可使邻近肺组织肺泡内压剧增致肺泡破裂,金黄色葡萄球菌肺炎等疾病致肺泡壁破坏闭合性胸部外伤因外部剪切力致肺泡壁损伤等。2.纵隔内气道破裂所致的纵隔气肿最常见于胸外伤患者,亦有少数气管肿瘤并发纵隔气肿的报道;纤支镜检查可因操作过程中患者剧咳或用于憋气导致肺泡壁破裂而发生纵隔气肿,亦可因活检时损伤气道壁而使气体由气道破口进入纵隔。3.食管破裂所致的纵隔气肿包括剧烈呕吐致食管破裂,食管外伤内镜检查损伤食管,食管痉挛阻塞而致近端破裂,异物损伤食管,食管癌肿瘤组织坏死食管手术后瘘等。4.颈部气体进入纵隔如气管切开术后、甲状腺手术后扁桃体切除术后等健康搜索,空气自颈部创口进入皮下组织聚积,沿颈深筋膜间隙即可进入纵隔内。5.腹腔气体进入纵隔胃肠穿孔、人工气腹术等健康搜索,腹腔内气体可沿膈肌主动脉裂孔和食管裂孔周围的疏松结缔组织进入纵隔。

检查方法

其它辅助检查: 胸部X线检查对明确纵隔气肿的诊断具有决定性的意义。于后前位胸片上可见纵隔胸膜向两侧移位,形成与纵隔轮廓平行的高密度线状阴影,其内侧与纵隔轮廓间为含气体的透亮影,通常在上纵隔和纵隔左缘较明显上述征象应与正常存在的纵隔旁狭窄的透亮带(Mach带)相区别,其鉴别要点在于Mach带的外侧并无高密度的纵隔胸膜影。此外,部分患者尚可在胸主动脉旁或肺动脉旁发现含气透亮带婴儿当纵隔内气体量较多时可显示胸腺轮廓。纵隔气肿在侧位胸片上表现为胸骨后有一增宽的透亮度增高区域,将纵隔胸膜推移向后呈线条状阴影,心脏及升主动脉前缘与胸骨间距离增大。X线检查尚可清晰地显示同时存在的气胸以及下颈部和胸部皮下气肿胸部CT检查:胸部CT因不受器官重叠健康搜索的影响,对纵隔气肿显示较清楚,尤其是当纵隔内积气量较少,后前位胸片易于识别。

临床表现

纵隔气肿的症状轻重不一,主要与纵隔气肿发生的速度、纵隔积气量的多少、是否合并张力性气胸等因素有关。少量积气患者可完全无症状,仅于胸部X线片上见纵隔气肿的征象。积气较多压力较高时,患者可感胸闷不适,咽部梗阻感胸骨后疼痛并向两侧肩部和上肢放射。纵隔内大量积气或合并有张力性气胸者临床表现危重,严重呼吸困难,烦躁不安意识模糊甚至昏迷,发绀明显若不及时抢救可很快危及生命体格检查可发现颈部皮下气肿,严重者皮下气肿可蔓延至面部胸部、上肢,甚至蔓延至腹部和下肢皮肤黏膜发绀,呼吸困难病情严重者血压下降,脉搏频数。颈静脉怒张心尖搏动不能触及,心浊音界缩小或消失心音遥远,约半数患者可于心前区闻及与心搏一致的喀哒声(Hamman征),以左侧卧位时较为清晰。并有张力性气胸者尚可见相应体征。

并 发 症

疾病诊断

鉴别诊断

疾病治疗

纵隔气肿的治疗关键在于采取积极措施控制原发疾病,如控制哮喘发作以缓解气流受限,对外伤所致气道损伤应及早进行手术治疗。对气管切开术后并发健康搜索的纵隔气肿应立即拆除皮肤和皮下组织缝线,使气体可外溢。对合并气胸鶒的纵隔气肿患者应尽早施行胸腔闭式引流术许多患者随着胸腔内压力下降,纵隔气肿的程度亦可明显减轻。对纵隔气肿本身应根据积气量多少和临床症状轻重决定治疗方案对积气量少症状不明显者不需特殊治疗,气体在1~2周内常可自行吸收。对积气量大,压力高,致使纵隔器官受压出现呼吸循环障碍者可经胸骨上切口行排气减压术。伴有大量皮下气肿者可行多部位针刺排气或小切口排气。酌情使用抗生素以预防或控制感染 。

预防预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

实验室检查:

实验室检查: