小脑扁桃体下疝

疾病分类

本病首先由奥地利病理学家Hans Chiari 在19世纪末提出,后由其他学者补充,共分为四型,多数为1型或2型。

Ⅰ型是临床表现最轻的一型。又称原发性小脑异位,表现为小脑扁桃体下疝至枕骨大孔水平以下,进入入椎管内,延髓轻度向前下移位,第四脑室位置正常。常伴颈段脊髓空洞症、颅颈部骨畸形。

Ⅱ型不仅有小脑扁桃体(伴或不伴蚓部)疝入椎管内,桥脑、延髓、第四脑室下移,正常的延颈交界处呈“扭结样屈曲变形”,某些结构如颅骨、硬膜中脑、小脑等发育不全,90%有脑积水,常合并脊髓空洞症、神经元移行异常、脊髓脊膜膨出等。

Ⅲ型为最严重的一型,罕见。表现为延髓、小脑蚓部、四脑室及部分小脑半球疝入椎管上段,合并枕骨发育异常、枕部脑膜脑膨出、脊髓空洞及栓系、并有明显头颈部畸形、小脑畸形等。

病因病理

对于其发病机制学者们持有不同意见。其中牵引学说是较为最为流行的观点,该学说认为脊柱裂、脊髓脊膜膨出的患者,由于脊髓固定在脊柱裂处,在生长发育过程中,脊柱和脊髓生长速度不同,脊髓不能按正常情况上移造成脊髓及小脑组织向下牵移,而产生小脑扁桃体下疝。也有学者认为脊髓受牵拉的影响主要局限在腰骶部,胸段以上很少受累,同时脊髓栓系综合征的患者不都合并有小脑扁桃体下疝畸形,故认为脊髓脊膜膨出与小脑扁桃体下疝无关,而是延髓、小脑、脊髓枕骨和脑的原发性畸形,在发育过程中,后颅窝容积小,脑组织生长过度以致部分脑内,舌咽、迷走、副、舌下等后组脑神经及深部颈神经根被牵拉下移,枕骨大孔及颈上段椎管被填塞,脑脊液循环受阻,继发脑积水。

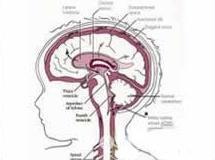

本病常伴其他颅颈区畸形如脊髓脊膜膨出、组织疝出枕骨大孔。小脑扁桃体下疝的同时,延髓也有不同程度的下移,严重者延髓可完全移位到枕骨大孔外这样造成了延髓背侧屈曲,脑神经、颈神经受牵拉脊髓受压变扁,疝出的脑组织与脊髓及周围结构粘连,枕骨大孔闭塞,中脑水管或第四脑室中孔粘连闭塞,形成梗阻性脑积水,又可加重小脑扁桃体下疝,正中孔闭塞时可伴有脊髓空洞或其他枕骨大孔畸形。另外还有人提出脑积水学说,认为小脑扁桃体下疝是由于婴儿脑积水向下压迫所致。小脑扁桃体延长,经枕骨大孔向颅外疝出是其基小脑扁桃体下疝畸形理改变,严重者疝入上颈段椎管,并伴有延髓和第四脑室同时向下延伸。延髓变长并疝入椎管内第四脑室下半部也疝入椎管内也是本畸形的一重要特征。小脑扁桃体常充满小脑延髓池,伴有该部位组织粘连,蛛网膜下腔闭塞有时形成囊肿;由于小脑延髓池闭塞,第四脑室中孔粘连,或中脑水管粘连闭塞可造成梗阻性脑积水;延髓和上颈髓受压变形扭曲,颈髓向下移位,小脑下牵,使脑神经牵拉变长,上颈神经向外上方向进入椎间孔;可有中脑下移,并可合并桥池外侧池、环池闭塞等。

临床表现

小脑扁桃体下疝畸形起病缓慢,女性多于男性;年龄13~68岁,平均38岁。Ⅰ型多见于儿童及成人,Ⅱ型多见于婴儿,Ⅲ型多见于新生儿期,Ⅳ型常于婴儿期发病。

畸形最常见的症状为疼痛,一般为枕部、颈部和臂部疼痛,呈烧灼样放射性疼痛,少数为局部性疼痛通常呈持续性疼痛,颈部活动时疼痛加重。

其他症状有眩晕,耳鸣复视,走路不稳及肌无力。Ⅰ型临床可无症状,或有轻度后组脑神经及脊神经症状。Ⅱ型临床上常有下肢运动、感觉障碍和小脑症状。Ⅲ型多见于婴儿和新生儿,临床上常有下肢运动、感觉障碍及脑积水脑干和脊髓受压症状、小脑症状。

常见的体征有下肢反射亢进,上肢肌肉萎缩。多数患者有感觉障碍,上肢常有痛温觉减退,而下肢则为本体感觉减退。眼球震颤常见,出现率43%。软腭无力伴呛咳常见。视盘水肿罕见,而有视盘水肿者多伴有小脑或脑桥肿瘤。

鉴别诊断

小脑扁桃体下疝畸形应与颅内占位性病变致小脑扁桃体枕骨大孔疝鉴别:前者扁桃体多呈舌状,并常合并其他畸形;而后者扁桃体多呈锥形,并可同时合并有颅内占位性病变的征象。

根据发病年龄、临床表现以及辅助检查,小脑扁桃体下疝畸形诊断一般不难,头颈部MRI检查,尤其矢状位像可清晰显示小脑扁桃体下疝程度,以及继发脑积水、脊髓空洞症等,是诊断的重要依据。

1.颅椎平片 颅骨及颅椎平面可显示其合并的骨质畸形,如基底凹陷症、寰枕融合、脊柱裂、Klippel-Feil综合征。

2.CT扫描 CT扫描主要通过椎管和脑池造影并结合冠状扫描和矢状重建技术,来显示各种病理改变。

Ⅰ型:CT表现为:①小脑扁桃体向下移位,程度不等地疝入椎管内,轴位像椎管上端脊髓背外侧两卵圆形软组织块影,向上与小脑相延续。脑池造影与冠状位显示更清楚。但应注意,小脑扁桃体低于枕骨大孔3mm以内仍属正常范围,介于3~5mm为界限性异常,5mm以上则为病理状态。②延髓与第四脑室位置正常,但第四脑室可延长。③可伴脑积水(0%~40%)。④常合并脊髓空洞症等,约1/3~1/2患者有颅骨脊椎融合畸形。

Ⅱ型:CT表现除有Ⅰ型的表现外尚有颅骨、硬膜、脑质脑室与池等改变。颅骨与硬膜改变:出生时可见颅盖骨缺裂,出生后2~4周或数月内渐消失。小脑在狭小的颅后窝内生长,以至压迫侵蚀斜坡与颞骨岩部,轻者岩部后缘变平或凹陷,内耳道变短,严重者两岩部与斜坡形成一前凸的扇形改变,枕骨大孔增大。大脑镰发育不良或穿孔,以前中2/3最易受累。轴位及冠状位增强扫描见不到完整线状强化的大脑镰或线状强化中断。小脑幕附着于枕骨大孔附近,使颅后窝更为狭小。小脑幕孔扩大失去正常的“V”形而形成“U”形。

疾病治疗

小脑扁桃体下疝畸形的主要治疗手段为手术治疗,手术的目的是为了解除枕骨大孔和上颈椎对小脑、脑干脊髓、第四脑室及该区其他神经结构的压迫,在可能的范围内分离枕大池正中孔和上颈髓的蛛网膜粘连,解除神经症状,缓解脑积水。

凡患者出现梗阻性脑积水或颅压增高、有明显神经症状如因脑干受压出现喉鸣、呼吸暂停、发绀发作、角弓反张Homer综合征、吞咽反射消失以及小脑功能障碍等均应行手术治疗。

手术方式包括枕下开颅上颈椎椎板切除减压或脑脊液分流术。有人认为Ⅰ型可行枕下减压术,而Ⅱ型仅作分流术即可。一般作颅后窝充分减压术,即切除部分枕骨鳞部及第1或2颈椎椎板,切开硬膜并分离粘连,探查第四脑室正中孔对于有梗阻性脑积水手术未能解除者,可行脑脊液分流术。

疾病预后

疾病预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。