小儿再生障碍性贫血

病因

再障的发病可能和下列因素有关:

(一)药物

药物是最常见的发病因素。药物性再障有两种类型:

(二)化学毒物

苯及其衍化物和再障关系已为许多实验研究所肯定,苯进入人体易固定于富含脂肪的组织,慢性苯中毒时苯主要固定于骨髓,苯的骨髓毒性作用是其代谢产物所致,后者可作用于造血祖细胞,抑制其DNA和RNA的合成,并能损害染色体。改革开放以来,乡镇企业兴起,由于不注意劳动保护,苯中毒致再障发病率有所上升。苯中毒再障可呈慢性型,也可呈急性严重型,以后者居多。

(三)电离辐射

X线、γ线或中子可穿过或进入细胞直接损害造血干细胞和骨髓微环境。长期超允许量放射线照射(如放射源事故)可致再障。

(四)病毒感染

病毒性肝炎和再障的关系已较肯定,称为病毒性肝炎相关性再障,是病毒性肝炎最严重的并发 症之一,发生率不到1.0%,占再障患者的3.2%。引起再障的肝炎类型至今尚未肯定,约80%由非甲非乙型肝炎引起,可能为丙型肝炎,其余由乙型肝炎引起。肝炎相关性再障临床上有两种类型:急性型居多数,起病急,肝炎和再障发病间期平均10周左右,肝炎已处于恢复期,但再障病情重,生存期短,发病年龄轻,大多系在非甲非乙型肝炎基础上发病;慢性型属少数,大多在慢性乙型肝炎基础上发病,病情轻,肝炎和再障发病间期长,生存期也长。其发病机理仍不清楚。肝炎病毒对造血干细胞有直接抑制作用,还可致染色体畸变,并可通过病毒介导的自身免疫异常。病毒感染尚可破坏骨髓微循环。

(五)免疫因素

再障可继发于胸腺瘤、系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎等,患者血清中可找到抑制造血干细胞的抗体。部分原因不明的再障可能也存在免疫因素。

(六)遗传因素

Fanconi贫血系常染色体隐性遗传性疾病,有家族性。贫血多发现在5~10岁,多数病例伴有先天性畸形,特别是骨骼系统,如拇指短小或缺如、多指、桡骨缩短、体格矮小、小头、眼裂小、斜视、耳聋、肾畸形及心血管畸形等,皮肤色素沉着也很常见。本病HBF常增高,染色体异常发生率高,DNA修复机制有缺陷,因此恶性肿瘤,特别是白血病的发生率显著增高。10%患儿双亲有近亲婚配史。

PNH和再障关系相当密切,20%~30%FNH可伴有再障,15%再障可发生显性PNH,两者都是造血干细胞的疾病。明确地从再障转为PNH,而再障表现已不明显;或明确地从PNH转为再障,而PNH表现已不明显;或PNH伴再障及再障伴PNH红细胞,都可称谓再障-PNH综合征。

PNH和再障关系相当密切,20%~30%FNH可伴有再障,15%再障可发生显性PNH,两者都是造血干细胞的疾病。明确地从再障转为PNH,而再障表现已不明显;或明确地从PNH转为再障,而PNH表现已不明显;或PNH伴再障及再障伴PNH红细胞,都可称谓再障-PNH综合征。

(八)其他因素

罕有病例报告,再障在妊娠期发病,分娩或人工流产后缓解,第二次妊娠时再发,但多数学者认为可能是巧合。此外,再障尚可继发于慢性肾功能衰竭、严重的甲状腺或前(腺)脑垂体功能减退症等。

发病机理

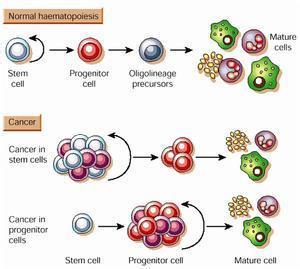

1.多能造血干细胞缺乏或缺陷

病儿CD34 细胞数量明显减少,造血干细胞增殖能力下降,动物实验和病人骨髓干细胞培养发现90%以上的培养集落形成单位(CFU-C)低于正常值,红系爆发集落形成单位(BFU-E)和(CFU-E)亦低于正常,并发现CHU-C形成的细胞丛/集落比值升高,提示CFU-C的自我更新和增殖能力受损,进一步研究发现,再障病儿的造血干细胞对造血生长因子(HGFs)反应性降低。

2.造血微环境缺陷

造血微环境包括骨髓的微循环和基质,正常骨髓微环境是维持正常造血的必要条件,实验证明当骨髓微循环遭到破坏,即使输入干细胞亦不能生长,只有在微循环重建后才能见到干细胞的再生,基质细胞可分泌许多生长因子,如干细胞因子(SCF),Flt3(为一种造血细胞刺激因子配体),IL-3,IL-11等,它们能刺激造血细胞增殖,分化等功能。

3.免疫紊乱

细胞免疫和体液免疫紊乱导致造血细胞增殖调节异常,实验资料提示为数不少的再障病人常有抑制性T(CD3 ,CD8 )淋巴细胞增多,辅助性T(CD3 ,CD4 )淋巴细胞减少,CD4 /CD8 比值倒置(正常范围因年龄,性别而有所区别),Ⅱ-2活力亢进,NK细胞和干扰素等具有抑制造血干细胞增殖分化作用的细胞及因子活性增加,体液免疫紊乱也可引起再障的发生,部分再障患儿血浆中可有抗造血细胞抗体存在,上述发病机制在同一个病儿身上可同时存在,也可单独存在,也可几种因素同时在不同程度上存在,因此,临床疗效易受到多种因素的影响。

临床表现

分先天性和获得性两大类,以获得性居绝大多数。先天性再障甚罕见,其主要类型为Fanconi贫血。获得性再障可分原发和继发性两型,前者系原因不明者,约占获得性再障的50%;又可按临床表现、血象和骨髓象不同综合分型,分为急性和慢性两型;各国按严重度划分出严重型再障,后者划分标准须血象具备以下三项中之二项:①中性粒细胞绝对值<500/mm3,②血小板数<2万/mm3,③网织红细胞(红细胞压积纠正值)<1%;骨髓细胞增生程度低于正常的25%,如<50%,则造血细胞<30%。其中中性粒细胞绝对值<200/mm3者称极重型再障。1987年第四届中国再障学术会议上将急性再障称重型再障I型,慢性再障后期发生急变者称重型再障Ⅱ型。

(一)急性型再障

起病急,进展迅速,常以出血和感染发热为首起及主要表现。病初贫血常不明显,但随着病程发展,呈进行性进展。几乎均有出血倾向,60%以上有内脏出血,主要表现为消化道出血、血尿、眼底出血(常伴有视力障碍)和颅内出血。皮肤、粘膜出

(二)慢性型再障

起病缓慢,以出血为首起和主要表现;出血多限于皮肤粘膜,且不严重;可并发感染,但常以呼吸道为主,容易控制。若治疗得当,坚持不懈,不少患者可获得长期缓解以至痊愈,但也有部分病人迁延多年不愈,甚至病程长达数十年,少数到后期出现急性再障的临床表现,称为慢性再障急变型。

辅助检验

1.血象: 三系细胞减少,呈正细胞,正色素性贫血,网织红细胞<1%;白细胞总数大多降低,但也有正常者,此时常出现淋巴细胞相对值增高。

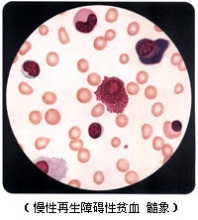

2.骨髓象: 急性型者为增生低下或重度低下,慢性型者多呈增生不良,可见灶性增生,巨核细胞明显减少,非造血细胞增多,骨髓小粒中淋巴细胞加非造血细胞常>50%,骨髓增生程度可分为:

(1)增生极度减低型:多部位骨髓未发现或仅见少许造血细胞,多为网状细胞,浆细胞,组织嗜碱细胞,淋巴细胞及脂肪细胞。

(2)增生减退型:多部位或部分骨髓原始或幼稚细胞缺如,仅见少量造血细胞,以成熟型为主,非造血细胞增多。

(3)增生(正常)型:骨髓增生正常,巨核细胞数减少,非造血细胞增多。

(4)增生活跃型:红系或粒系较正常多见,原始及幼稚细胞也可见,巨核细胞少见,非造血细胞不多见,该型应除外溶血性贫血,儿童再障以后两型多见。

4.血清EPO,游离红细胞原卟啉(FEP),HbF 慢性型EPO,FEP和HbF增加。

5.Ts淋巴细胞功能异常:急性型T,B淋巴细胞严重受累,NK细胞及CD4 /CD8 比值明显低于慢性型,慢性型主要累及B淋巴细胞。

5.Ts淋巴细胞功能异常:急性型T,B淋巴细胞严重受累,NK细胞及CD4 /CD8 比值明显低于慢性型,慢性型主要累及B淋巴细胞。

6.造血干细胞培养:CFU-E,GM-CFU均减少, 胸片可见心脏扩大;B超无肝,脾,淋巴结肿大;颅内出血时,应做脑CT检查。

诊断

1.临床分型

(1)急性再障(亦称重型再障Ⅰ型,SAA-Ⅰ):

①临床:发病急,病程短(1~7个月),贫血呈进行性加剧,常伴严重感染,皮肤,黏膜广泛出血或内脏出血,约1/3病儿肝可有轻度肿大(肋下1~3cm),但脾及淋巴结却不肿大。

A.网织红细胞

(2)慢性再障:

①临床:起病缓慢,病程长(1年以上),贫血,出血,感染较轻。

②血象:血红蛋白下降速度较慢,网织红细胞,白细胞,中性粒细胞及血小板值常较急性再障为高。

③骨髓象:

A.三系或两系细胞减少,至少一个部位增生不良,如局灶增生良好,则红系常见晚幼红比例增多,巨核细胞明显减少。

④当慢性再障在病程中病情恶化:临床表现,血象及骨髓象与急性再障相同时,称为重型再障Ⅱ型(SAA-Ⅱ)。

(1)造血干细胞缺陷(占50%~60%)。

(2)T抑制细胞增加(占21.4%~33%)。

(3)患者血清中抑制因子增加(约21.4%)。

(4)造血微环境缺陷(约占7.1%)。

鉴别诊断

再障必须和下列疾病相鉴别:

尤其是血红蛋白尿不发作者极易误诊为再障。本病出血和感染较少见,网织红细胞增高,骨髓幼红细胞增生,尿中含铁血黄素、糖水试验及Ham试验呈阳性反应,成熟中性粒细胞碱性磷酸酶活力低于正常,均有助于鉴别。

(二)骨髓增生异常综合征(myelodysplasticSy Ndrome,MDS)

多见于老年人,病程缓慢或急进,肝、脾、淋巴结一般不肿大,外周呈全血细胞减少,未见或偶见少量原始细胞。骨髓灶性增生减低,但原始细胞百分比已达白血病诊断标准。

溶血性贫血的再障危象和急性造血停滞,可呈全血细胞减少,起病急,有明确诱因,去除后可自行缓解,后者骨髓象中可出现巨原红细胞。慢性获得性纯红再障如有白细胞和血小板轻度减少,需注意和慢性再障作鉴别。

并发症

治疗

包括病因治疗、支持疗法和促进骨髓造血功能恢复的各种措施。慢性型一般以雄激素为主,辅以其他综合治疗,经过长期不懈的努力,才能取得满意疗效,不少病例血红蛋白恢复正常,但血小板长期处于较低水平,临床无出血表现,可恢复轻工作。急性型预后差,上述治疗常无效,诊断一旦确立宜及早选用骨髓移植或抗淋巴细胞球蛋白等治疗。

支持治疗 输血

(一)支持疗法

凡有可能引起骨髓损害的物质均应设法去除,禁用一切对骨髓有抑制作用的药物。积极做好个人卫生和护理工作。对粒细胞缺乏者宜保护性隔离,积极预防感染。输血要掌握指征,准备做骨髓移植者,移植前输血会直接影响其成功率,尤其不能输家族成员的血。一般以输入浓缩红细胞为妥。严重出血者宜输入浓缩血小板,采用单产或HLA相合的血小板输注可提高疗效。反复输血者宜应用去铁胺排铁治疗。

(二)雄激素

为治疗慢性再障首选药物。常用雄激素有四类:①17α-烷基雄激素类:如司坦唑(康力龙,Stan ozolone)、甲氧雄烯醇酮、羟甲烯龙(oxymetholonE)、氟甲睾酮(fluoxymetholonE)、大力补(Dianabol)等;②睾丸素酯类:如丙酸睾酮、庚酸睾酮、环戊丙酸睾酮、十一酸睾酮(安雄)和混合睾酮酯(丙酸睾酮、戊酸睾酮和十一烷酸睾酮)又称“理宝”;③非17α-烷基雄激素类:如苯丙酸诺龙和葵酸诺龙等;④中间活性代谢产物:如本胆脘醇酮和达那唑(Danazol)等。睾酮进入体内,在肾组织和巨噬细胞内,通过5α-降解酶的作用,形成活力更强的5α-双氢睾酮,促使肾脏产生红细胞生成素,巨噬细胞产生粒巨噬细胞集落刺激因子;在肝脏和肾髓质内存在5β-降解酶,使睾酮降解为5β-双氢睾酮和本胆烷醇酮,后两者对造血干细胞具有直接刺激作用,促使其增殖和分化。

因此雄激素必须在一定量残存的造血干细胞基础上,才能发挥作用,急性、严重再障常无效。慢性再障有一定的疗效,但用药剂量要大,持续时间要长。丙酸睾丸酮50~100Mg/d肌肉注射,康力龙6~12mg/D口服,安雄120~160mg/d口服,巧理宝250mG每周二次肌肉注射,疗程至少6个月以上。

(三)骨髓移植

是治疗干细胞缺陷引起再障的最佳方法,且能达到根治的目的。一旦确诊严重型或极严重型再障,年龄<20岁,有HLA配型相符供者,在有条件的医院应首选异基因骨髓移植,移植后长期无病存活率可达60%~80%,但移植需尽早进行,因初诊者常输红细胞和血小板,这样易使受者对献血员次要组织相容性抗原致敏,导致移植排斥发生率升高。对确诊后未输过血或输血次数很少者,预处理方案可用环磷酰胺每天50mg/kG连续静滴4天。

中国已开始应用异基因骨髓移植治疗严重再障,并已有获得成功报道。凡移植成功者则可望治愈。胎肝细胞悬液输注治疗再障中国已广泛开展,有认为可促进或辅助造血功能恢复,其确切的疗效和机理尚有待于进一步研究。

(五)中医药

治宜补肾为本,兼益气活血。常用中药为鹿角胶、仙茅、仙灵脾、黄芪、生熟地、首乌、当归、苁蓉、巴戟、补骨脂、菟丝子、枸杞子、阿胶等。

再障是造血干细胞疾病引起的贫血,内源性血浆EPO水平均在500u/L以上,采用重组人EPO治疗再障必需大剂量才可能有效,一般剂量是不会取得任何效果。重组人集落刺激因子包括G-CSF、GM-CSF或IL-3治疗再障对提高中性粒细胞,减少感染可能有一定效果,但对改善贫血和血小板减少效果不佳,除非大剂量应用。但造血细胞因子价格昂贵,因此目前仅限于重型再障免疫抑制剂治疗时的辅助用药,如应用ALG/ATG治疗重型再障,常因出现严重粒细胞缺乏而并发感染,导致早期死亡。若该时合并应用rHG-CSF可改善早期粒缺,降低病死率。联合治疗可提高对重型再障治疗效果,包括ALG/ATG和CSA联合治疗,CSA和雄激素联合治疗等,欧洲血液和骨髓移植组采用ALG、CSA、甲基强的松龙和rhG-CSF联合治疗,对重型再障有效率已提高到82%。

再生障碍性贫血的治疗宜采取中西医结合、取长补短、优势互补、协同提高疗效,已为临床医家认同。然而如何结合值得深入探讨、推敲,应根据各自的不同特色,寻找结合点。

2、明确中西医在急慢性再生障碍性贫血治疗中的优势和不足,有所侧重和针对性地加以结合;

在国内中医药治疗再生障碍性贫血呈百花齐放之势,形成了以西医病因中医理论为依据,中西医结合全面系统标本兼治为目标的全新的治疗方法,在再生障碍性贫血的治疗方法中,赢得了颇佳的患者口碑,一跃为首!

预后

再障的预后因骨髓衰竭的程度、患者的年龄、治疗是否及时以及所采用的治疗方法等因素而各不相同。

再障的预后因骨髓衰竭的程度、患者的年龄、治疗是否及时以及所采用的治疗方法等因素而各不相同。

1、急性型再障,起病急骤,病情发展迅速,骨髓中造血细胞严重缺乏及伴有严重感染或出血,尤其是颅内出血。除非骨髓移植成功,一般疗效较差,病死率高,占91.6%。多在起病后一年内死亡,严重者可在数月甚至数周内死亡。因贫血、感染及出血致死者,慢性再障占24 .6%。

2、慢性型再障,由于采用适当的治疗,病人的骨髓增生过低和全血细胞减少较轻,病情稳定,不再发展也不再进步,这类病人可生存多年,甚至20年以上。

3、儿童患者预后较好,用药物治疗的疗效比成人要好。早治疗比晚治疗的疗效要好。支持疗法可改善病人的体质,防止出血和感染,对延长生命以待骨髓功能逐渐恢复具有重要的意义。致死的主要原因是严重感染和颅内出血。

护理要点

1.病因预防护理禁用抑制骨髓的药物及可致再生障碍性贫血的药物,如氯霉素、四环素、他巴哇、消炎痛等等。患病后一定要在医生的指导下用药,不可擅自用药。可用可不用的药尽量不用。防上与物理及化学毒物接触,避免周围环境中有可能导致骨髓损害的因素。必须接触能致本病的化学。物理因素者,要严格执行劳动防护措施,定期作预防性检查。

2.贫血的护理见贫血的家庭护理,注意休息,防止晕倒和摔伤,注意保暖等。

3.心理护理该病病期相对较长,病情较前几种贫血重,病人及亲属要做好充分的思想准备,积极而耐心地配合医生治疗。病人要保持心境平和、精神乐观,在保证休息和不影响病情恢复的前提下,合理安排生活,使生活充实而愉快,有利于病情的好转。亲属要给予足够的关心、鼓励和适当的照顾,切勿表现出不耐烦或没有信心,给病人造成心理压力,影响病情,甚至使病人产生厌世想法。

4.定期到医院复查和接受治疗,按医嘱用药。

患儿护理

为了提高再生障碍性贫血患儿的生活质量,加强护理显得尤为重要。

1病情观察

观察急性期患儿情况:贫血程度,感染症状以及出血部位,量的多少,尤其要观察有无重要脏器出血如颅内出血等症状;观察慢性再障患儿:有无进行性贫血加重,急性发作表现。

2一般护理

2.1一般患儿需保持病室清洁,空气流通,粒细胞严重缺乏者需入住层流床或层流病房。进病房需戴口罩、帽子、手套、穿隔离服。保持患儿各种腔道如(口腔、鼻腔、尿道、肛周)卫生,盐水漱口,高锰酸钾溶液坐浴。严格执行消毒隔离制度及无菌技术操作,准确采集血标本,提高各种穿刺成功率。保持皮肤清洁卫生,尽可能减少感染因素。给予高蛋白、高维生素、富有营养、易消化软食。

饮食知识

好的饮食对于疾病的康复有着不可小视的作用,药食相辅可以大大促进再障患者康复进程。下面主要从以下几方面予以阐述。

1、高蛋白饮食:蛋白质是各种血细胞增殖、分化和再生的基础,再障病人全血细胞减少,需要补充足够的动物性蛋白质,如鲫鱼、动物肝肾、瘦肉、鸡、禽蛋、牛奶等。

2、补充造血原料:再障虽然不是由于造血物质缺乏所致,但由于反复出血,造成慢性失血性贫血,从而加重了再障的贫血程度。因此,在食物中应该补充铁、叶酸、维生素B12等。叶酸广泛存在于绿色新鲜蔬菜、水果、酵母、动物的肝肾中,尤其是新鲜蔬菜含量最为丰富,需注意的是烹调时间不宜过长。若在食物中加入维生素C,可促进叶酸吸收;加入钙片,可促进维生素B12吸收。

3、补充含维生素类的食物:再障病人特别要注意补充含维生素的食物,不仅是改善贫血的需要同时对预防出血也十分有益。如维生素B1、B6、K和C等。蔬菜、水果类食物中的维生素含量较高,其中蔬菜中维生素的含量叶部比根部高,嫩叶比枯叶高,深色叶比浅色叶高。水果所含的维生素大多是水溶性的,易被人体吸收。

5、再障病人特别是急性期,机体免疫功能异常低下,极易发生感染,一定要注意饮食卫生,食入水果前要先洗净双手,在流动的水下洗净水果,并削皮后食用。可食用水果应注意:应选用表皮光滑无破损的新鲜水果。如西瓜、苹果、梨、桔子等。尽量勿食用桃、葡萄、草莓等不易清洁的水果。

6、除此之外也要注意烹饪方法,如蔬菜应切好就炒、炒好就吃,尽量缩短放置时间,以免维生素C大量被破坏;铜的厨具、食具可引起维生素C损失,故厨、食具不易用铜器。

饮食疗法

再障饮食对于疾病的康复有着不可小视的作用,适当的药食相辅可以大大促进再障患者的康复进程,鉴于此,血液病专家为您推荐几款健康美食,希望对您的康复有所帮助,仅供参考。

一:猪骨汤

制法:猪骨,黑豆,红枣,加水至1500ML,炖汤,去骨,入调味品。

用法:食豆,食果,服汤,2次/日分服。

用法:食豆,食果,服汤,2次/日分服。

二:双补膏

配方;党参,山药,黄芪,茯苓,龙眼肉各30克,白术,山芋肉,

制作:上方加水1000ML,煮至500ML取汁,煮至300ML将两次汁混匀,文火浓缩至500ML,继续加蜂蜜1000ML,收膏。

用法:3次/日,20ML/次

三:补髓汤

配方:鳖1只,猪骨髓200克,生姜,葱,胡椒粉,食盐,味精适量。

制作:将鳖用开水烫死,揭去鳖甲,去内脏和头,爪。将鳖肉放入锅内,加生姜,葱,胡椒粉,食盐,武火煮佛后,改为文火煮熟,然后放入洗净的猪骨髓,煮熟,加味精。即可。

用法:吃肉,喝汤。

配方:乌骨鸡1只,人参10克~15克,红枣10克,桂圆10克,冰糖30克。

制作:去鸡毛及内脏,诸药置鸡腹中,加 250毫升水,蒸2小时即成。

用法:7天眼食1次。

穴位注射

(一)取穴

配穴:发烧加大椎、曲池,出血加血海,肝大加肝俞,脾大加脾俞。

(二)治法

每次选2对主穴,可交替轮用,据症加配穴。上药任选一种。用5号齿科注射针头刺入(背部穴宜向脊柱方向斜刺),至得气后,以中等强度略作提插,然后推入药液,胎盘组织液,每穴2毫升,当归注射液或丹参注射液1毫升。穴位注射要求是:进针宜适当深些,推药要适当快些,针感要求显著。穴位注射隔日1次,亦可1日针刺,1日穴位注射。10次为一疗程,间隔5天后再进行第二疗程。

(三)疗效评价

疗效评定标准:完全缓解:症状消失,停止一切治疗,血象和骨髓象恢复正常或基本正常,能正常工作或学习,随访2年以上者;基本缓解:血象个别项目未达到正常或骨髓象未检查,能坚持上班,余同上;明显进步:症状消失,不需输血或停止治疗,各项血象比治疗前提高2倍以上,病情较稳定,可坚持上班;好转:临床症状明显减轻或消失,不需输血,或输血间隔时间延长,血象较前提高1倍;无效:经2周以上治疗无明显进步者。

以上述标准评判,18例经常规治疗加用穴位注射后,完全缓解4例(22.2%),基本缓解4例(22.2%),明显进步4例(22.2%);好转4例(22.2%),无效2例(11.2%),总有效率为88.8%。经2~8年随访,完全缓解9例,基本缓解2例,明显进步1例,好转3例,生存2例,死亡1例。表明有较好的远期疗效。

穴位埋植

(一)取穴

(二)治法

取4~6个月水囊引产的新鲜胎儿,在无菌条件下取出胸腺。然后,取一侧肾俞穴(男左、女右),消毒、局麻,作一小切口,将胸腺埋入,缝合并以无菌敷料包扎,7~10日拆线。可根据情况,再在另一侧肾俞埋藏。

(三)疗效评价

共治疗15例,基本治愈4例,缓解5例,有效4例,无效2例,总有效率为86.7%[6]。

(一)取穴

(二)治法

每次必取主穴,配穴轮流选用。针刺得气后,接通电针仪。采用连续波与起伏波交替,频率为60~200次/分。每次通电30分钟,电流强度以病人能耐受最大量为限。每日1次,10次为一疗程,间隔3~5天后作下个疗程。电针期间,除支持疗法,停用其他一切治疗。

(三)疗效评价

疗效标准:基本痊愈:症状消失,血红蛋白达到男12克,女10克,白细胞4000/立方毫米3,血小板8万/立方毫米;随访一年,无复发;缓解:症状消失,血红蛋白达到男12克,女10克,白细胞3500/立方毫米;血小板程度不同恢复,随访3个月病情稳定或继续进步者;进步:症状明显好转,不输血,血红蛋白较治疗前1个月水平增长30%以上,并维持3个月不降者;无效:症状血象均无改善。

观察11例,按上述标准,基本痊愈1例(9.1%),缓解2例(18.2%),进步2例(18.2%)无效6例(包括死亡3例,54.5%),其总有效率为45.5%

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。