舌下神经损伤

基本知识

医保疾病:否。

医保疾病:否。

患病比例:0.002%。

易感人群:无特殊人群。

传染方式:无传染性。

治疗常识

就诊科室:神经内科 内科 神经外科 外科 麻醉医学科 疼痛科。

治疗周期:3个月。

治愈率:60%。

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(1000——5000元)。

温馨提示

病因

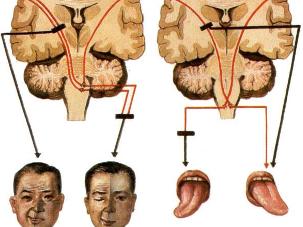

舌下神经损伤通常分为两种类型,即中枢性舌下神经损伤和周围性舌下神经损伤,其两种损伤类型的病因不同。

(1)双侧性核上性瘫痪和一侧核上性舌肌瘫痪:可由各种病因引起,但最常见于因数次或数处脑卒中的后遗症,肌萎缩侧索硬化症,弥漫性大脑血管硬化,多发性硬化,多发性脑梗死,梅毒性脑动脉炎,延髓空洞症,脊髓灰质炎,脑血管疾病,脑出血,脑栓塞,颅内肿瘤和颅脑损伤等延髓性麻痹。

(2)舌下神经核性病变:延髓血管性病变,延髓空洞症,进行性延髓麻痹症;颅颈部的畸形如颅底凹陷症,先天性小脑扁桃体下疝畸形;颅底部的转移癌浸润(如鼻咽癌);枕骨大孔附近的病变,如肿瘤,骨折,脑膜炎,颈部肿瘤。

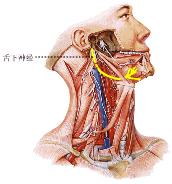

主要由舌下神经周围性病变引起,最常见的原因有颅底骨折,动脉瘤,肿瘤,颌下损伤(枪弹伤),颈椎脱位,枕骨髁部骨折,枕髁前孔骨膜炎以及颅底或颈部施行手术时无意或有意地(如作舌下神经与面神经吻合术)受到损伤等,还有舌下神经原发性肿瘤,周围性舌下神经损害体征除舌肌瘫痪为单侧外,其余与舌下神经核的损害基本相似。

临床表现

单侧性舌下神经麻痹时病侧舌肌瘫痪,伸舌时舌尖偏向患侧,病侧舌肌萎缩;两侧舌下神经麻痹则舌肌完全瘫痪,舌位于口腔底不能外伸,并有言语、吞咽困难。

后组脑神经(舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经)皆发源于延髓部位,相互关系甚为密切,统称延髓神经。当中枢性舌下神经损伤(核性和核上性)和颅底节段的周围性舌下神经合并后组脑神经损伤时,常复合在与延髓相关病变的临床表现中,并以延髓麻痹的形式出现,是舌下神经损伤最常见、最主要的类型之一。也是颅脑疾病波及延髓后的重要表现,延髓麻痹的主要分类及临床表现有:

(1)下运动神经元性延髓麻痹又称延髓性麻痹,临床表现为延髓神经支配的咽、喉、腭、舌的肌肉瘫痪、萎缩。可见吞咽困难,进食时食物由鼻孔呛出,声音嘶哑,讲话困难,构音不清,咽腭反射消失。核性损害时尚可有舌肌束性纤维颤动。

(2)上运动神经元性延髓麻痹又称假性延髓麻痹,临床表现为受延髓支配的肌肉瘫痪或不全瘫痪,软腭、咽喉、舌肌运动困难,吞咽、发音、讲话困难。由于是上运动神经元性瘫痪,因此无肌肉萎缩,咽反射存在,下颌反射增强,并可出现强哭、强笑。

检查

1.X线片和断层片包括对头颅,头颈部,颈椎X线片和颈静脉孔区域的断层X线片。

(1)颈静脉孔区分为内侧的神经部和外侧的静脉部两部分,颈静脉孔区神经鞘瘤扩大的是内侧的神经部,而颈静脉球瘤扩大的是外侧的静脉部,颈静脉球瘤在头颅X线片上可见颅底颈静脉骨孔及中耳腔的异常扩大与侵蚀,头颅X线片可发现颈静脉孔扩大,比较两侧颈静脉孔,颈静脉孔扩大(正常双侧可相差1~18 mm,95%相差在12mm以下)两侧相差超过20mm,表示有诊断意义,可以考虑颈静脉孔区肿瘤,为了能充分显露出颈静脉孔的大小,需要采用特殊位置拍照,如取颅底位(颏顶位)或行断层摄片,向桥小脑角发展的大型肿瘤,临床上往往难以与听神经瘤鉴别,但如在X线片中能见到颈静脉孔扩大而内耳道正常,便可加以区别。

(2)舌下神经瘤颈静脉孔区的骨质破坏,可沿岩骨侵入乳突与内耳道。

(3)颅颈交界区肿瘤头颅X线片可见枕骨大孔边缘骨质增生或破坏,颈1,颈2椎板或椎弓根骨质吸收,增宽以及椎间孔扩大等。

(4)先天性寰枕畸形:小脑扁桃体下疝畸形,先天性畸形中扁平颅底,寰枕融合,颈椎分节不全以及寰枢椎脱位可依据普通X线片做出诊断,颅底凹陷从X线片上亦可获得部分信息。

头颈部X线片可见枕骨大孔边缘内翻,枢椎齿状突上移,其测量方法及数值如下:

①硬腭枕骨大孔线(Chamberlain线):在颅骨侧位片上,由硬腭后缘至枕骨大孔后缘的连线,若齿状突高出此线3mm以上,即为颅底凹陷,若仅高出3mm则为可疑。

②硬腭-枕骨线:颅骨侧位片上,由硬腭后缘至枕骨鳞部最低点的连线,如齿状突高出此线9mm以上,即为颅底凹陷,如高出此线7~9mm则属可疑。

③硬腭-环椎角(Bull角):硬腭平面与环椎平面所形成的角度,如在13°以上即为颅底凹陷。

④二腹肌沟线:颅骨前后位X线片中两侧二腹肌沟间的连线,从齿状突尖至此线的距离正常为10mm,若小于此值,即为颅底凹陷,另一方法为两侧乳突尖之间的连线,如齿状突高出此线2mm,则为颅底凹陷。

⑤枕骨大孔-斜坡角:枕骨大孔前后缘连线与枕骨斜坡之间所形成的角度,正常为120°~136°,颅底凹陷时此角度增大。

寰枕融合又称环椎枕化,寰椎与枕骨的融合可以是全部的,也可仅限于前椎弓,后椎弓或侧块的部分融合,尚可伴有部分椎骨的缺损,寰椎可向一侧旋转或倾斜。

扁平颅底系指蝶骨体长轴与枕骨斜坡构成的颅底角异常变大,颅底角的测量是以蝶鞍中心点(鞍结节或后床突)分别与鼻根和枕骨大孔前缘连线所构成的角度为基准,正常时为110°~145°,平均为130°左右,测量颅底角的方法是:在头颅X线侧位片上测量鞍结节和鼻根部及枕骨大孔前缘连线之夹角,正常值为110°~145°,颅底角度小无重要临床意义,颅底角超过145°既为扁平颅底。

①可以显示颈椎分节不全(颈椎融合):颈椎数目缺少和颈椎不同程度的融合,常与颅底凹陷,颈肋,脊椎裂,脊柱侧突,先天性翼状肩胛等畸形合并发生。

②寰椎脱位:在X线侧位片(尤其是断层片)上,寰椎前弓与枢椎齿状突前面的正常距离<2.5mm,儿童则<4.5mm,超过此范围即是寰枢椎前脱位,张口正位拍片时齿状突与寰椎两侧块之间的距离应是相等,对称的,如两侧块与枢椎体关节不对称,或一侧关节间隙消失即脱位,有时须拍前屈,后仰位侧位片,可发现有无半脱位或脱位。

2.X线造影

(1)脊髓碘油造影:疑为颅颈交界区肿瘤时,可采用经腰椎穿刺注入碘苯酯行脊髓碘油造影对诊断有很大帮助,可显示枕骨大孔区边界清楚的充盈缺损区。

(2)舌下神经瘤血管造影:示桥小脑角及颈静脉孔处肿块,横窦,乙状窦被压迫。

(3)颈动脉和(或)椎动脉造影:颈静脉球瘤在动脉早期像中,可见肿瘤异常染色及供血动脉,瘤体较大时尚可了解患侧颈静脉的受阻与受压情况,颈静脉孔区肿瘤椎动脉造影多显示小脑前下动脉上抬和小脑后下动脉向后下移位,在肿瘤部位还可见到浅淡的肿瘤染色,这样既可与一些缺乏血管影的上皮样肿瘤或蛛网膜囊肿相区别,又可与肿瘤染色较深的脑膜瘤和颈静脉球瘤相鉴别。

(4)小脑扁桃体下疝畸形气脑造影和脊髓碘水(油)造影检查:因其局限性和具有一定的危险性,临床已较少采用。

3.CT和MRI

颅颈交界区肿瘤行CT扫描尤其是MRI检查,可确诊枕骨大孔区及上颈段脊髓内,外肿瘤,且可清楚显示肿瘤与延髓,颈髓及与椎动脉,小脑后下动脉的毗邻关系,舌下神经瘤CT扫描示桥小脑角占位,影像增强。

诊断鉴别

1.确定是否有舌下神经损伤 依据临床表现,体征和并发症可作出诊断等。

(1)症状:单纯舌下神经损伤的病人开始时可有一些呐吃,但无吞咽困难,严重时才出现明显的言语和吞咽障碍,伴有后组脑神经同时损伤时表现有所不同,首先发生于快速进餐或饮水,在进餐及饮水时讲话,发笑引起咳呛,以后吞咽障碍逐渐加重,在安静与一般的情况下进餐也有困难,吞咽困难可由于面肌麻痹使食物易留滞于双颊边,舌肌麻痹使食物移向咽部发生障碍,舌肌麻痹使吞咽时咽部入口不能充分关闭,而致食物特别是液体从鼻孔反流出来,食物在咽部及食管中的运送也较正常缓慢困难,最后咀嚼也发生困难,患者无力咬硬食,只能进软食与半流质食物,由于吞咽困难,常有食物及大量唾液滞留于口腔内,引起频繁的呛咳,然而咳嗽又往往无力,至病程的晚期显示双侧的表现,口嘴张开,唾液在口腔内,不能讲话与吞咽,须依赖鼻饲管维持进食,可以发生顽固性吸入性肺炎,最终常因吸入性肺炎,窒息与衰竭而死亡,延髓麻痹最早的症状常为言语障碍,讲话容易疲劳,尤其是在需要提高声音和加重语调的情况下,逐渐讲话不清,首先发生困难的是咽音,然后为舌音,最后为喉音,并由这种构音障碍逐渐变为呐吃。

(2)体征检查:首先发现单侧或双侧舌运动障碍,随之发生舌肌萎缩及肌束颤动,口唇常无力而不能鼓气,即使用手指压闭鼻孔常仍不能鼓腮,只能在压闭口唇时鼓腮,并可见腭弓麻痹,吮吸反射消失,舌肌萎缩伴有或不伴有舌肌肌肉颤动,脑干反射异常。

2.正确区别延髓麻痹和单纯周围性舌下神经损伤,确定舌下神经损伤的部位和类型。

①无肌萎缩,肌束颤动及电变位反应,特别是有无舌肌萎缩,对鉴别诊断具有重要临床意义。

②受累肌肉的随意运动发生麻痹,而受延髓支配的反射运动则存在,特别是作嘬嘴,露齿动作的面肌出现麻痹,但仍有强哭,强笑动作,仍可吞咽,仍有恶心症状,其最主要的表现是发音障碍,且较吞咽困难更明显,一般常不致出现不能吞咽,如有吞咽困难,则主要是不能把食物移动至口腔后部之故。

③脑干反射亢进:由于假性延髓麻痹是一种上运动神经元麻痹,因此可出现各种脑干反射(反射中枢位于脑干)的亢进;脑干反射在真性延髓麻痹则减退或消失,脑干反射包括:

C.仰头反射:患者头部略向前弯,叩击其鼻尖或上唇中部,引起颈后肌急促收缩,头突然后仰(其反射弧也包括上颈髓)。

D.角膜下颌反射:用棉花轻触一侧角膜,不见眼轮匝肌收缩(角膜反射),而且由于翼外肌的收缩使下颌偏向对侧(角膜下颌反射),角膜下颌反射的传入及传出均通过三叉神经,在正常时并不出现,如阳性提示双则皮质延髓束损害。

E.掌额反射:刺激患者手掌大鱼际部皮肤引起同侧额肌收缩,这些脑干反射于脑桥以上的双侧皮质延髓束损害时亢进。

(2)单纯周围性舌下神经损伤:一侧舌下神经麻痹时,伸舌偏向病侧,患侧舌肌萎缩,并常伴肌纤维颤动;吞咽及发音一般多无困难,两侧舌下神经麻痹时,产生完全性舌肌麻痹,舌在口腔底不能运动,导致饮食及吞咽困难,发音障碍,特别是发舌音时。

鉴别诊断

(1)舌咽神经,迷走神经,副神经及舌下神经的合并损害:单侧后组脑神经的合并损害,当这些神经远离颅腔以后,它们的走向都较分散,如果是引起合并损伤颅外病变多波及范围较广,在临床上颅外肿瘤引起的后组脑神经合并损害,一般以恶性肿瘤多见,此时可有颈部淋巴结肿大,咽后可有肿块,又有交感神经损害的表现,同侧颈内动脉造影可见在进入颈内动脉孔前的颈内动脉有无受压,有些病例上颈椎拍片可见骨质破坏。

(2)舌咽神经,迷走神经,副神经及舌下神经的单独麻痹:后组脑神经远离颅腔以后,它们的走向都较分散,因此,这时如有病变常只影响单个脑神经。

①舌咽神经的麻痹:很少见,只引起咽喉部及舌后的感觉障碍,有时伴有腮腺分泌功能障碍,但运动症状常不明显,因为由迷走神经所代偿,这种情况可见于咽喉部恶性肿瘤,舌咽神经的刺激性损害表现为舌咽神经痛。

②迷走神经的麻痹:以影响其喉返神经为主,常见于甲状腺癌,甲状腺切除手术时误伤,单侧的瘫痪有同侧声带的麻痹,声带位置居于旁正中位,有时借健侧声带的过度内收,可以没有明显的发音困难,双侧喉返神经的损伤则声带位置均居于正中位,使喉门狭窄,声音嘶哑,甚至失音,呼吸困难,有时出现喉鸣。

③副神经麻痹:见于颈淋巴结结核,颈部恶性肿瘤,但最常见于作颈淋巴结活检时误伤。

患侧斜方肌,提肩胛肌,胸锁乳突肌萎缩,肩胛骨向下向前移位,患侧上肢提物,举重乏力,并伴有上述各肌肉的萎缩,两侧副神经损害时,头常后仰,单独的副神经麻痹也少见,可见于外伤后,一般都与其他神经系统病变合并发生,系由于颈髓,枕骨大孔及颈静脉孔病变所引起,一侧胸锁乳突肌痉挛见于痉挛性斜颈,系由中枢神经系统病变所引起。

④舌下神经麻痹:一侧舌下神经麻痹时,伸舌偏向病侧,患侧舌肌萎缩,并常伴肌纤维颤动;吞咽及发音一般多无困难,两侧舌下神经麻痹时,产生完全性舌肌麻痹,舌在口腔底不能运动,致饮食及吞咽均有困难,发音障碍,特别是发舌音时,单独的舌下神经麻痹也少见,可发生于高颈位的深部外伤,脊髓结核,延髓空洞症,舌根底部恶性肿瘤的早期,以及少见的舌下神经神经纤维瘤。

2.与肌原性延髓麻痹的鉴别 肌原性延髓麻痹其病变部位不在延髓或发自延髓的脑神经,而在延髓神经支配的肌肉,症状与神经元性延髓麻痹相似,一般均为双侧性,无感觉障碍及舌肌颤动,可见于重症肌无力,皮肌炎,多发性肌炎等疾患。

并发症

治疗方案

延髓麻痹最严重的症状常为言语障碍、吞咽障碍,常有食物及大量唾液滞留于口腔内,引起频繁的呛咳,然而咳嗽又往往无力,常发生吸入性肺炎和窒息,最后咀嚼也发生困难的患者,无力咬硬食,只能进软食与半流质食物;严重时须依赖鼻饲管维持进食,最后因衰竭而死亡。

延髓麻痹时,除针对病因治疗外,对症处理也很重要。对于吞咽困难、呼吸困难的患者须做相应的处理,如鼻饲、静脉补液、预防感染,必要时做气管切开等。

(1)颅颈交界区肿瘤包括起源于枕骨大孔的肿瘤、由枕骨大孔上方向椎管内生长的肿瘤与由高颈段向颅后窝发展的肿瘤。本部位肿瘤不论肿瘤的病理类型如何均需要行手术切除,伴有脑积水者应及时行脑脊液分流术。

(2)颈静脉孔区肿瘤颈静脉孔区良性肿瘤一经确诊,即应手术切除。

(4)先天性枕骨大孔区畸形系指发生于颅底的枕骨大孔区及上颈椎(颅颈移行部特殊区域)先天发育异常,常伴神经系统的损害,或为该部位单独发生的神经系统畸形。其中包括扁平颅底、颅底凹陷寰枕融合、颈椎分节不全、寰枢椎脱位和小脑扁桃体下疝畸形扁平颅底:此种畸形如单独存在时一般不出现临床症状故无须特殊处理。颅底凹陷:对此型颅底陷入行后路减压有效性不大,且有一定危险,只有经口咽入路切除增生的齿状突方能奏效。寰枢椎脱位可行寰枢椎前后路融合术。小脑扁桃体下疝畸形可行后颅窝减压-小脑扁桃体部分切除术。

(5)真、假性延髓性麻痹治疗引起延髓及延髓以上的颅内原发性疾病并控制颅内压。

舌下神经系单纯的运动神经损伤后应争取重建,尤其是同时伴有舌咽神经、迷走神经损伤,或对侧舌下神经亦已受损时。行舌下神经-面神经吻合术时,因舌下神经与面神经的中枢部分有“协同”作用,所以这种吻合的效果优于副神经-面神经吻合术。而且数周后单侧舌肌瘫痪的症状即可缓解,几年后连动运动也可明显减轻。

预后

舌下神经损伤根据其损伤的部位、病因和程度的不同,预后差异较大。

双侧核上性瘫痪、两侧舌下神经核导致双侧弛缓性瘫痪、两侧周围性舌下神经麻痹导致舌肌完全瘫痪,因严重的言语和吞咽障碍,对患者的生活质量影响严重。治疗中要针对原发颅内疾病和对症处理(鼻饲流汁、静脉补液、预防感染,甚至必要时作气管切开等),可因并发顽固性吸入性肺炎和进食困难,而导致营养严重不良、衰竭和死亡;舌下神经功能的恢复有赖于舌下神经重建。

一侧核上性损害,病人舌瘫时开始可有一些呐吃,但无吞咽困难,对患者的生活质量影响不严重。舌下神经麻痹单侧性周围性舌下神经麻痹时对生存影响不大,但舌下神经恢复的程度极其有限,部分病侧舌肌瘫痪可以改善。

护理

1.注意适当休息,勿过劳掌握动静结合,休息好,有利于疲劳的恢复;运动可以增强体力,增强抗病能力,两者相结合,可更好的恢复。

2.保持良好的心态非常重要,保持心情舒畅,有乐观、豁达的精神、坚强战胜疾病的信心。不要恐惧,只有这样,才能调动人的主观能动性,提高机体的免疫功能。

3.适当的营养供给,在如今的生活条件下,不宜过多强调高糖、高蛋白、高维生素及低脂肪饮食。但营养的搭配要平衡,荤素搭配,多吃蔬菜、水果、肉类、蛋奶类等,其摄入量依人的胖瘦来决定,严禁烟酒。

饮食保健

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。