朗格汉斯组织细胞增多症

流行病学

LCH呈散发,见于任何年龄组,但以儿童居多,诊断时的中数年龄为2~3岁。发病率各家报告不一,美国儿童的发病率为1/20万~1/30万,1岁以下儿童发病率为1/10万,75%的儿童病例在10岁前诊断,90%的患者在30岁前诊断。丹麦报告发病率为1.08/20万 至1983年中国22省市共报告470例。院近10年经病理确诊的LCH共10例 LCH的男性发病多于女性 为1.5∶1。随年龄增长,发病率降低,男性患者此种趋势更为明显。伴多系统损害的LCH大多发生于2岁之前 90%发生于20岁之前的患者。5岁后的病例,则半数病变仅为单灶性骨损害。

病因:

朗格汉斯组织细胞增多症的病因尚未完全阐明。曾有下列各种推测和学说。

1.感染学说 本症的急性病例,如:LSD常有中耳炎、败血症,呼吸道或消化道感染,少数病例对抗生素治疗有效等,似支持此症与感染有关,但具体的感染因子始终未得到证实。仍有人研究与某些病毒感染的关系。

2.肿瘤学说 本症各类型的预后差别很大,是否本症的局限型属于良性,而急性型特别是全身弥散型属于恶性,有人正试图用细胞增生动力学、DNA倍体分析或克隆的方法来解决上述疑问。1991年后国际组织细胞协会曾在1年中登记了LCH患者27例先后伴有恶性疾病,其中4例伴有恶性淋巴瘤,10例伴有其他恶性实体瘤,其余13例均先后发生急性白血病,其中伴有急性淋巴细胞白血病5例、伴急性粒细胞白血病8例。LCH与肿瘤关联的确切性质尚有待于进一步研究。

2.肿瘤学说 本症各类型的预后差别很大,是否本症的局限型属于良性,而急性型特别是全身弥散型属于恶性,有人正试图用细胞增生动力学、DNA倍体分析或克隆的方法来解决上述疑问。1991年后国际组织细胞协会曾在1年中登记了LCH患者27例先后伴有恶性疾病,其中4例伴有恶性淋巴瘤,10例伴有其他恶性实体瘤,其余13例均先后发生急性白血病,其中伴有急性淋巴细胞白血病5例、伴急性粒细胞白血病8例。LCH与肿瘤关联的确切性质尚有待于进一步研究。

3.免疫生物学因素 随着免疫学和分子生物学的发展,不少人对朗格汉斯组织细胞增多症的发病机制做了很多新的探索。鉴于单核细胞和巨噬细胞在免疫调节中的重要作用以及朗格汉斯细胞系由骨髓单核细胞分化而来,过去曾努力寻找LCH患者免疫功能紊乱的证据,1981年Osband发现LCH患者存在抑制性T细胞(T8,CD8)缺乏和外周血中辅助性T细胞(T4,CD4)和T8比值增高,进而采用胸腺提取物治疗本症取得疗效,但并未得到后人的重复验证。北京儿童医院对各型LCH患者做了143例次的T细胞亚群检查,并做了治疗前和治疗后6个月~9年的连续观察,发现治疗前T4及T4/T8比值减低较明显 治疗后两值均有所提高,前后对比无统计学意义。提示免疫学紊乱不仅限于T4与T8数量的变化。

发病机制

免疫过程对很多良性和恶性疾病的发生发展具有重要作用,已得到公认。LC存在于表皮内,与Thy-1+细胞和角质细胞共同承担屏障和参与免疫反应的作用。这些细胞能产生某些蛋白或糖蛋白作为免疫调节因子,通过在靶细胞上的特异性受体来调节细胞生长和分化。细胞因子对LC具有很强的效应性,这些免疫介质可能与LCH的LC增生有密切关系。尽管尚未找到LCH中细胞因子关联反应的特殊途径,但下述结果提示了LCH的可能的病因,LCH骨病变中的细胞可自发的产生白细胞介素-1(IL-1)和前列腺素E2(PGE2),有人认为在骨病变部位的LC,通过局部分泌IL-1或直接引起骨的吸收,或通过邻近细胞产生PGE2而起作用。

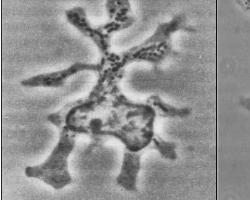

LC的主要作用是处理抗原并将此抗原呈递给淋巴细胞,免疫表型主要显示FC-IgG的受体和C3受体,其功能与单核-巨噬细胞系统相类似,1977年Elleder用免疫组织化学染色发现LCα-D甘露糖酶染色阳性,2年以后:Nezelof证实绝大多数LC的胞质膜呈ATP酶阳性。1982年Nakajima发现增生的LC胞质和核内呈S-100蛋白阳性反应。

疾病分类

占LCH病例的70%,通常涉及到单一骨或少量骨,90%的患者发病年龄在5~15岁之间,好发于白人和男性(2.5:1)。

2.韩-薛-柯病

多灶性骨损伤,患者多发生于1~5岁,为慢性复发性疾病。

3.勒-雪病

爆发性侵犯网状内皮系统的患者一般发病年龄小于2岁。

临床表现

本症起病情况不一症状表现多样,皮肤单骨或多骨损害伴或不伴有尿崩症者为局限性;肝脾肺造血系统等脏器损害,或伴有骨皮肤病变者属广泛性。轻者为孤立的无痛性骨病变,重者为广泛的脏器浸润伴发热和体重减轻。

1.皮疹

皮肤病变常为变诊的首要症状,婴儿急性患者皮疹主要分布于躯干和头皮发际、耳后,开始为斑丘疹,很快发生渗出(类似于湿疹可脂溢性皮炎),可伴有出血,而后结痂、脱壳,最后留有色素白斑,白斑长时不易消散,各期皮疹可同时存在,或一批消退,一批又起。在出疹时常有发热,慢性者皮疹可散见于身体各处,初为淡经色斑丘疹,或疣状结节,消退时中央下陷变平,有的呈暗棕色,极似结痂水痘,最后局部皮肤变薄,稍凹下略具光泽,或少许脱屑。皮疹既可与其他器管损害同时出现,也可作为惟一的受累表现存在,常见于1岁以内的男婴。

2.骨病变

骨病变几乎见于所有的LCH患者。单个的骨病变较多发生,骨病变为多,主要表现为溶骨性损害。以头颅骨病变最多见,下肢骨、肋骨、骨盆和脊柱次之,颌骨病变亦相当多见。25%~35%发生在单一长骨上。LCH也可以涉及脊椎导致椎体压缩。单一的骨病变在1至15厘米不等(平均4~6厘米)。少数的LCH可导致肩胛骨受损。

3.淋巴结

LCH的淋巴结病变可表现为三种形式①单纯的淋巴结病变即称为淋巴结原发性嗜酸细胞肉芽肿;②为局限性或局灶性LCH的伴随病变,常牵涉到溶骨性损害或皮肤病变;③作为全身弥散性LCH的一部分常累及颈部或腹股沟部位的孤立淋巴结,多数患者无发热,少数仅有肿大淋巴结部位疼痛,单纯淋巴结受累,预后多良好。

4.耳和乳突

LCH的外耳炎症常为耳道软组织或骨组织郎格罕细胞增殖和浸润的结果,主要症状有外耳道溢脓,耳后肿胀和传导性耳聋,可包扩乳突炎、慢性耳炎、胆脂瘤形成和听力丧失。

5.骨髓

正常情况下骨髓内一般没有LC,甚至侵犯多部位的LCH也难看到骨髓内有LC,而LC一旦侵犯骨髓,患者可出现贫血、白细胞计数减低和血小板减低,但骨髓功能异常的程度与骨髓内LC浸润的数量不成正比,仅凭骨髓内出现LC不足以做为LCH的诊断依据。

6.肺

LCH的肺部病变可做为全身病变的一部分,也可能单独存在,任何年龄都可出现肺部病变,但多见于婴儿,表现为轻重不等的呼吸困难、缺氧和肺的顺应性变化,重者可出现气胸、皮下气肿,极易发生呼吸衰竭而死亡,肺功能检查常表现限制性损害。

7.肝脏

全身弥散性LCH常常侵犯肝脏,肝脏受累部位多在肝脏三角区,肝功能异常、黄疸、低蛋白血症、腹水和凝血酶原时间延长等,进而可发展为硬化性胆管炎、肝纤维化和肝功能衰竭。

8.脾脏

弥散性LCH常有脾肿大,伴有外周血一系或多系血细胞减少,出血症状并非常见。

9.胃肠道

胃肠道病变常见于全身弥散性LCH症状,多与受侵的部位有关,以小肠和回肠最常受累,表现为呕吐、腹泻和吸收不良,长时间可造成小儿生长停滞。

最常见的受累部位是丘脑-垂体后叶区,弥散性LCH可有脑实质性病变。大多数患者的神经症状出现在其他部位LCH的若干年后。常见有共济失调构音障碍、眼球震颤、反射亢进、轮替运动障碍、吞咽困难、视物模糊等。

检查

1.血象

全身弥散型LCH常有中度到重度以上的贫血,网织红细胞和白细胞计数可轻度升高,血小板减低,少数病例可有白细胞计数减低。

2.骨髓检查

LCH患者大多数骨髓增生正常,少数可呈增生活跃或减低,有骨髓侵犯表现,贫血和血小板减低,故此项检查仅在发现有外周血象异常时再做。

3.血沉

部分病例可见血沉增快。

4.肝功能

部分病例有肝功能异常,并预后不良。

5.X线检查

肺部X线检查多为肺纹理呈网状或网点状阴影,颗粒边缘模糊,不按气管分支排列,有的肺野呈毛玻璃状,但多数病例肺透光度增加,常见小囊状气肿,重者呈蜂窝肺样,可伴间质气肿、纵隔气肿、皮下气肿或气胸,不少患者可合并肺炎。此时更易发生肺囊性改变,肺炎消退后囊性变可消失,但网粒状改变更为明显,久病者可出现肺纤维化。

7.肺功能检查

8.免疫学检查

鉴于此症常与免疫调节功能紊乱有关,如T淋巴细胞亚群数量异常,T辅助与T抑制细胞的比例失常,故应进行T亚群的表型分析、淋巴母细胞转换试验和血清免疫球蛋白定量等。

9.其他

有新出现的皮疹应做皮疹压片,如能做皮疹部位的皮肤活检则更为可靠。有淋巴结肿大者可做淋巴结活检。有骨质破坏者可做肿物刮除,同时将刮除物送病理,或在骨质破坏处用粗针作穿刺抽液涂片送检。

诊断

鉴别诊断

与其他疾病的鉴别

(1)骨骼系统:此症的骨病变如不规则破坏、软组织肿胀、硬化和骨膜反应 也可见于骨髓炎、Ewing肉瘤、成骨肉瘤 骨巨细胞瘤等骨肿瘤和成神经细胞瘤的骨髓转移, 应注意与之鉴别。

(2)淋巴网状系统:肝、脾和淋巴结肿大须与结核、霍奇金病、白血病、慢性肉芽肿病、尼曼-皮克病、戈谢病和海蓝组织细胞增生症等鉴别。

(3)皮肤病:应与脂溢性皮炎、特应性湿疹、脓皮病、血小板减少紫癜等鉴别。皮肤念珠菌感染可能与朗格汉斯组织细胞增多症的鳞屑样皮疹相混淆,但此症皮损愈合后形成小的瘢痕和色素脱失为其特点。

(4)呼吸系统:应特别注意与粟粒结核的鉴别,院曾有多次LCH误诊为结核的教训。

实验室检查:

1.外周血 全身弥散型LCH常有中度到重度以上的贫血、网织红细胞和白细胞可轻度增多,血小板常减少,少数病例可有白细胞减少。

2.骨髓检查 LCH患者大多数骨髓增生正常,少数可呈增生活跃或减低,北京儿童医院报道的LCH 59例中,有7例表现不同程度的骨髓增生减低及(或)巨核细胞减少,提示骨髓功能障碍,骨髓中网状细胞多数正常,仅少数有轻度增多 在综合中国470例报道中,仅有4例见到异常网状细胞,1例见到吞噬红细胞网状细胞。说明少数LCH骨髓有侵犯,故此项检查仅在发现有外周血象异常时再做。

4.肝肾功能 部分病例有肝功能异常,则提示预后不良。内容包括SAST、SALT、碱性磷酸酶和血胆红素增高,血浆蛋白减低,凝血酶原时间延长,纤维蛋白原含量和部分凝血活酶生成试验减低等。肾功能包括尿渗透压,有尿崩症者应测尿相对密度和做限水试验。

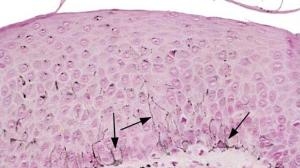

6.病理检查 此症确诊的关键在于病理检查发现朗格汉斯细胞的组织浸润。因此,应尽可能做活体组织检查。有新出现的皮疹者应做皮疹压片,如能做皮疹部位的皮肤活检则更为可靠;有淋巴结肿大者,可做淋巴结活检,有骨质破坏者,可做肿物刮除,同时将刮除物做病理检查,或在骨质破坏处用粗针作穿刺抽液作涂片检查。

治疗

重型患者应住院并予大剂量抗生素治疗,保持气道通畅,营养支持(包括高能营养),血制品应用,皮肤护理,理疗,以及必要的医护关怀。严格的卫生措施可有效地减少耳道、皮肤和牙龈损害。施行清创术,甚至可切除严重受损的牙龈组织,以限制口腔病变。头皮脂溢性皮炎可使用含硒洗发液(每周2次),若洗发液无效,可局部少量使用皮质类固醇药剂,以在短期内控制小的病灶。对有尿崩症或其他垂体功能减退症状的患者,大多需激素治疗。

局部治疗,即外科手术和放疗。在完整评估后,单个骨受侵犯的患者和在某些情况下多部位受损的患者可使用局部疗法。若患者的病损浅表,在容易接近的非危险部位可施行手术刮除。但要避免过大的矫形与整形手术,以及功能的损伤。局部放疗适于骨骼畸形、眼球突出所致的视力丧失、病理性骨折、脊柱压缩和脊髓损伤,或有严重疼痛以及全身淋巴结肿大的患者。

预后

LCH各型、各级间,个体间的预后相差甚大。孤立性骨、皮肤损害者,预后最好。多发骨病损者,预后也良好,均无致死的报告。即使有多脏器累及,如化疗后6周内有良好反应者,预后也好,有报道认为是最有意义的预后指标。2岁以内发病、有广泛内脏及皮肤累及者预后较差,如不治疗多于4~6月内死亡。即使经治疗控制病情后,也可发生一次或多次复发。血细胞减少、肝功明显异常、脾大及婴儿生长停止,也是不良的预后因素,LCH的自然死亡率约为70%,经充分治疗的病例,死亡率仅约27%。中国140例平均随诊44个月,痊愈46例(32.9%)、死亡62例(43.6%) 其中LSD、HSCD及EG的死亡率分别为92.1%、22.2%及0%,和国外报告相近,呼吸衰竭是重要的死因,占70%以上,其他死因为感染、肝功衰竭。国外大宗病例报告全部LCH患者的8年生存率约为60%。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。